SEARCH RESULTS FOR "游靜"

迂迴駁雜的系譜:評介《天堂春夢:二十世紀香港電影史論》

書評 | by 葉蔭聰 | 2024-06-20

葉蔭聰認為游靜的新書《天堂春夢》並沒有為「香港」下一個剛性定義,「若勉強歸納,大概就是香港公司籌劃的商業電影吧」,只要能用來理解香港電影的,她也嘗試追溯。因此,他認為游靜打開了不少超出我們想像共同體的系譜,而那些系譜呈現出人脈、電影類型及其演變、意識形態主題,三者互為貫穿。游靜的「史論」以周星馳收結,論述其電影的無厘頭與九七的關係,葉蔭聰看見游靜另闢蹊徑的解讀,點出了由粵語片的鄧寄塵、梁醒波等開始,至周星馳電影裡的醜女與反串,形成的一種奇怪的延續。

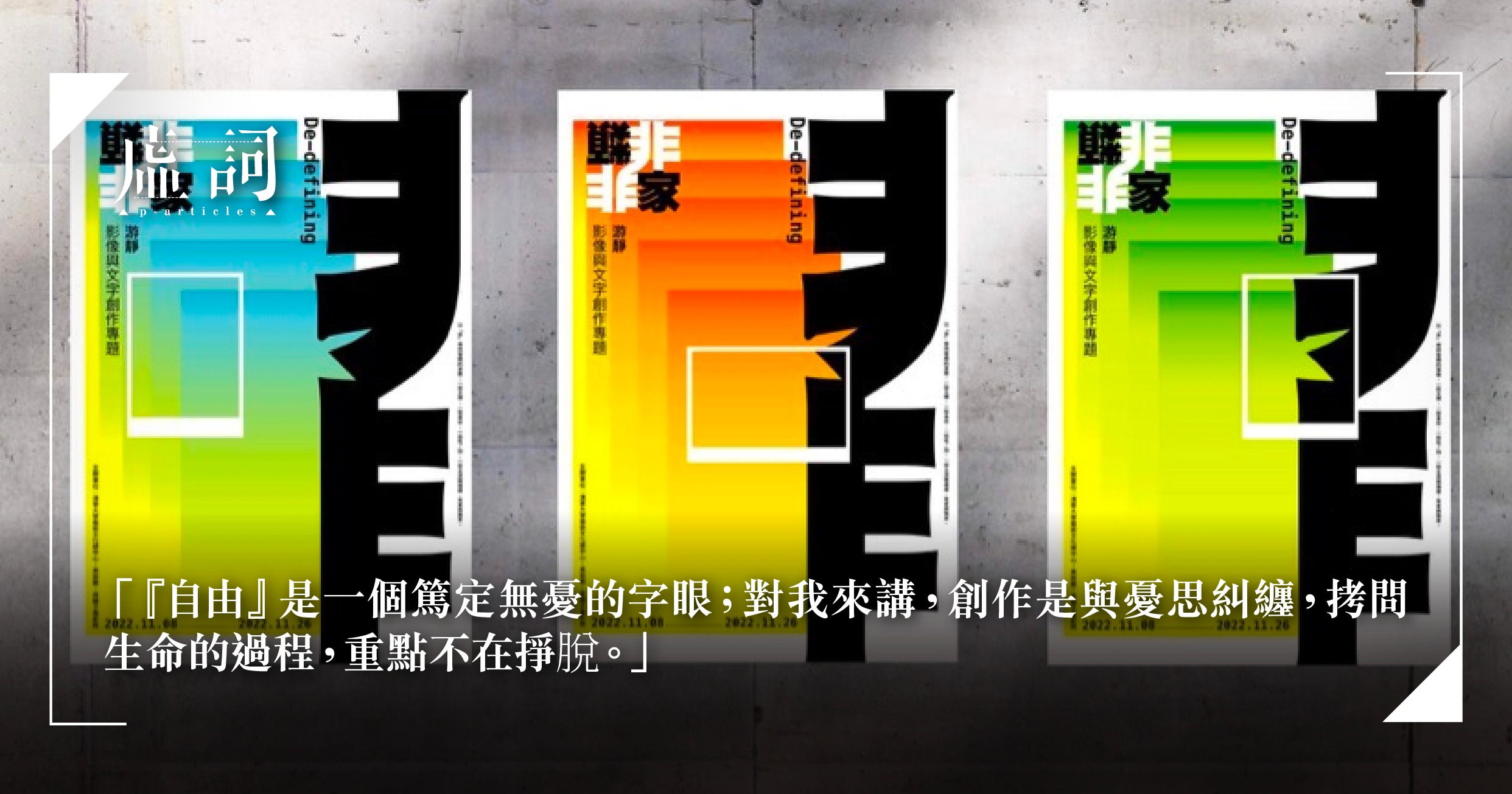

【策展序】與憂思糾纏──雜記游靜作品展的策展思路

藝評 | by 陳若怡 | 2022-11-12

作品展的標題框架了被討論、被解讀的視線範圍,那些家國的、移動的、性/別的,會否一旦命名便被設限了?於是,此次「非家非類」游靜作品展決計以「非」作為態度上的宣告,「非」是不然、不是、不對,不「只」是這樣,有抵拒定義的用意。最初的命題僅有「非家」,在仍必得窘迫地談論著的離與返、有家與無家、流動游離這些離散的家國命題之外,試圖以「非家」的「非」容納更多討論的可能,並且將「家」容納身分、性/別與各種在定義上難以歸類的討論。

銅鑼灣掃桿埔咖啡園墓園庚子七月遊墓遊詩兩則飲江游靜和佢地

詩歌 | by 飲江、游靜 | 2020-12-24

庚子七月,飲江偕游靜女史初七探掃桿埔咖啡園墓園歸來,得詩三首,寫成〈蝦球與亞娣之甲與乙〉;游靜則以〈蝦球與牛仔之丙與丁〉對詩,記偕飲江游咖啡園。

【無形.三十】詠嘆調,或空氣——仿飲江

詩歌 | by 游靜 | 2021-09-23

每年,這個時候,主啊/這個,地方,好小好小/呀,是不是好,只是小/又不。好。我呢你知啦,/只是它七百萬份之一才……