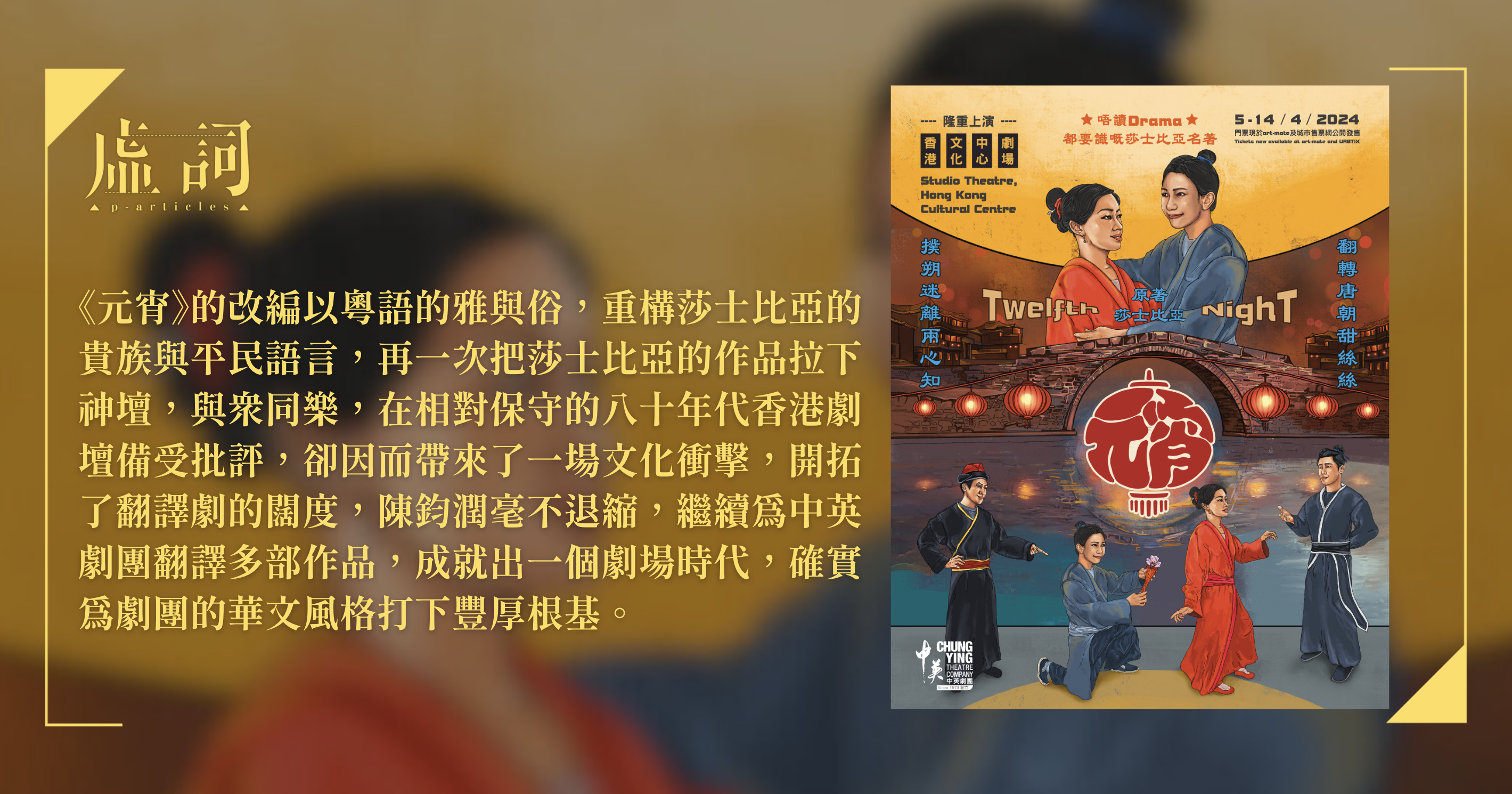

改編莎士比亞是大課題,近代改編幾乎清一色是當代化,但當中困難亦顯而易見:四百年前的世界觀及道德價值,早已今非昔比,如對國際視野與皇族身份的定位,甚至男女與膚色人種的政治定型,而生活模式及接收資訊的方法都不斷加速及簡化的今天,很多行動不再如往日單純,更莫提莎士比亞的詩意對白,要在現代人口中合理地讀出是有多困難。諸多劇種之中,《第十二夜》中的喜鬧劇是最難當代化的,因為在智能手機與網絡時代,錯摸、誤解與偶合,幾乎是難以成立的。但莎翁又是永恆的,幾乎現代所有戲劇故事,都能在其中找到最好的敘事結構與角色衝突參考,當中的主題總是永垂不朽,其劇情魔力是無所替代。 (閱讀更多)

《Taylor Swift的女性主義精神:從音樂作品到行業生存》

其他 | by colorfrank | 2024-03-13

Taylor Swift是當今音樂產業強大的女性主義符號。在她巨大的成就下,無論是媒體還是她的音樂愛好者,都開始頻繁運用女性主義的話語來解釋她的音樂以及其成功的意義。而事實上,無論是歌曲內容、商業話語、職業策略,以至粉絲們之間的話題,Taylor的出現確實響應了當代女權主義者的心理與平權需求。所以在這個「藝術三月」,Taylor雖然沒能來港演出,但我們不妨一邊免費食著軟雪糕,一邊看看她如何在這個性別處境仍舊錯綜複雜的時代背景下,走出一條「成功之路」。 (閱讀更多)

【無形・進擊的動漫】非一般的主角:魚豊的《地。-關於地球的運動-》

故事發生在15世紀初期歐洲的P國。當時C教盛行,天動說——一個在古希臘已經提出、由托勒密進一步發展與建立的宇宙觀——被視為唯一合乎教義的真理。然而,以天動說來解釋觀測時,行星的軌跡往往令人感到過於複雜凌亂,不夠簡潔優美。因此,有人開始提出另一種可能性——不是日月星宿圍繞我們轉動,而是地球跟其他星球一起圍繞太陽轉動的地動說。作出有關研究的人會被視為異端,一經發現初犯者會被警告與要求發誓放棄有關研究與學說,而有前科者則會被處以極刑。 (閱讀更多)

【虛詞・進擊的動漫】夢的詮釋——看「The哆啦A夢展2023台北站」

這種意念能引伸出很多思考:叮噹在我這個男性動物心中又是甚麼樣的角色?他可以是朋友,可以是同房室友,可以是兄弟,可以是家人,可以是人生導師,原來他可以是很多很多的,都很重要的角色。總之,他不止是一件機械產物或虛擬的動畫角色。而我最不能夠接受的,是叮噹只是子虛烏有,是大雄患自閉症期間設想出來的一個不曾存在的同行者,那不是戲謔,簡直是誣衊! (閱讀更多)

對中國藝術,重新談論自由

但是這樣想就掉入了一種思維陷阱,覺得越缺少自由反而越能逼人創作。這是一種斯德哥爾摩綜合徵。缺少自由確實能逼著一部分人繼續創作好作品,因為一部分人類的本性就是創作,就算被關入監獄,總會有人想著拿衣服寫詩,拿牆壁畫畫,拿牙刷頭刺青。可是,藝術不僅逼問人類的底線,更是探索人類的極限。我們在這麽想的同時,我們也應該看到,馬來西亞,韓國,甚至新加坡,這三個國家的電影和藝術在近年來的快速發展,都和不斷「解凍」的政策有關。而如果我們仔細觀察中國大陸藝術(包括文學、電影)的幾次爆發點,都正好是這三項自由稍有寬鬆的時候:二三十年代(1926-1937)(民國時期);一九八零年代的「文藝潮」和「八五新潮」;以及千禧年初的「媒體之春」。但這三種自由的不完全發展,意味著這些爆發都是不可持續的。甚至會造成文化上的斷層,產生新的矛盾。 (閱讀更多)