SEARCH RESULTS FOR "夜行紀錄"

《夜行紀錄》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2023-09-15

面對這些年的風雨,我們都有一言難盡的感慨,要如何下筆,才能寄託現實的種種感慨,投射未來憧憬的有無?羅貴祥作為香港知名學者,也是極優秀的作家。他的詩歌和敘事創作受現代、後現代主義啟發,對文字形式的實驗每有神來之筆。但學者王德威認為《夜行記錄》顯現此前作品中少見的內斂和自覺。小說不僅意在記錄作家曾關心、參與的社會經驗,也反省書寫是否或如何能承載一代香港人的心聲。《虛詞》編輯部整理小輯,收錄王德威撰寫的推薦序、勞緯洛和Sabrina Yeung的書評、言不的專訪和紫翹的分享會紀錄,讓我們以不同角度切入這本幽闇之書。

【無形・沖繩.虛實之旅】結局的意義──讀羅貴祥的《夜行紀錄》

書評 | by Sabrina Yeung | 2023-08-31

Sabrina Yeung在看《夜行紀錄》時,同時也在看《結局的意義》,這樣交錯的閱讀,令她加倍關注《夜行紀錄》那些作品的結局,因為當中的轉折似乎都是發生在結局之中,與古希臘戲劇的「突轉」不相符。故此,她思考這些發生在結局的轉折開啟了甚麼意義,呈現出怎樣的藏在事件背後的現實。

「夜行的文學,文學的夜行」——羅貴祥《夜行紀錄》分享會紀錄

報導 | by 紫翹 | 2023-07-04

香港作家兼學者羅貴祥近月在台出版短篇小說集《夜行紀錄》,早前於一拳書館舉辦「夜行的文學,文學的夜行」分享會,由作者羅貴祥、小說家董啟章、中大中文系教授黃念欣對話,三人聚首一堂,並從學者與作家的不同角度,以文學為本位進行延伸討論。

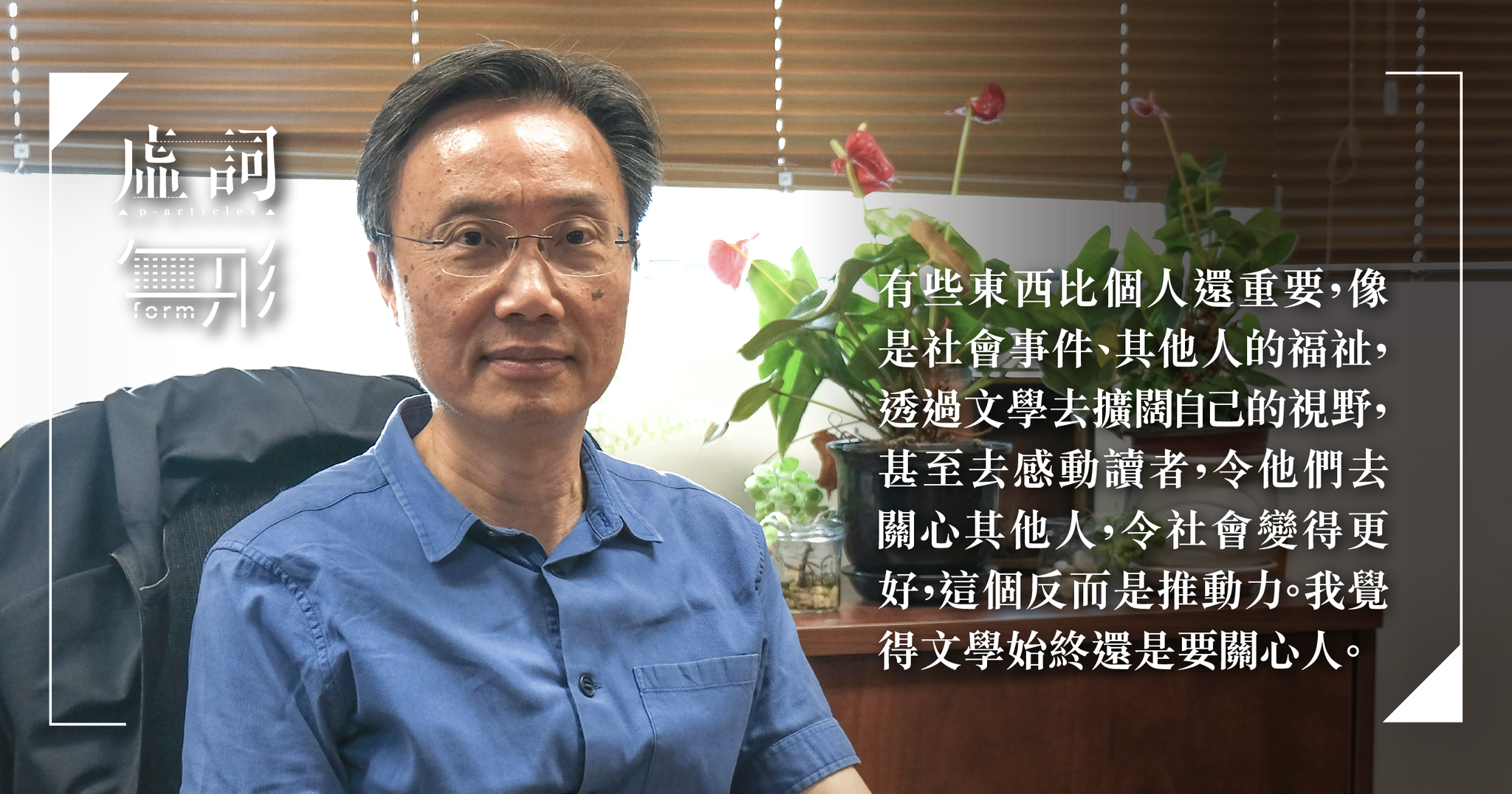

【無形・到底拖延過甚麼事】文學需要關心人——訪《夜行紀錄》作者羅貴祥

專訪 | by 言不 | 2023-06-14

羅貴祥在台灣出版的小說集《夜行紀錄》,收錄他2014年起寫就的十二篇短篇小說,在這篇關於新書的訪問裡,羅貴祥提到甚麼是文學的社會功能,以及文學、小說在這個時代發揮的作用,書中彷彿告訴我們,事情不止有一種看法,憂懼或許無可避免,但更加需要保持信念,走出自己的世界。