SEARCH RESULTS FOR "嚴瑋擇"

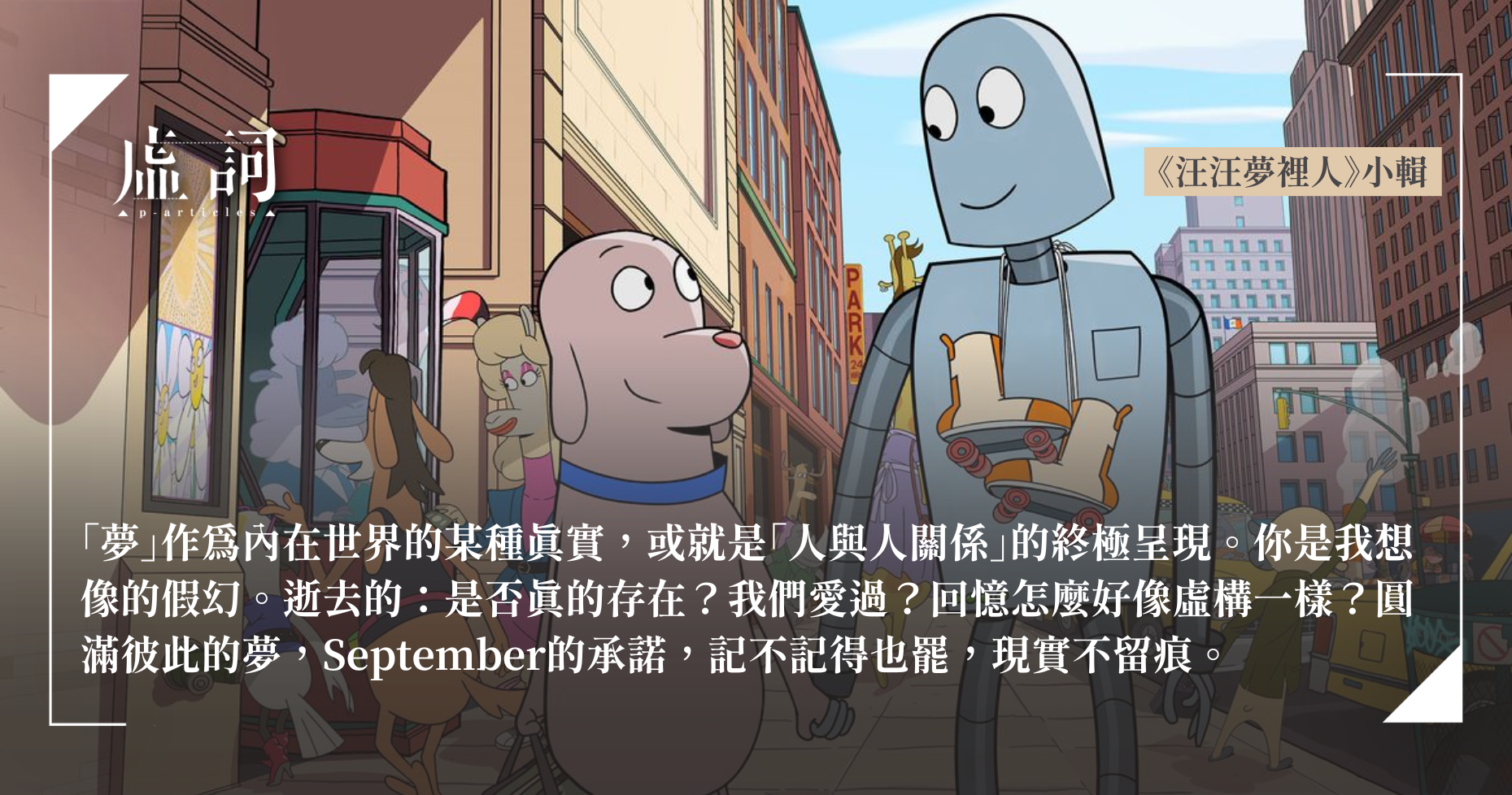

《汪汪夢裡人》小輯

專題小輯 | by 虛詞編輯部 | 2024-08-22

兩個月前在香港上映的西班牙、法國動畫電影《汪汪夢裡人》在第76屆康城影展特別展映單元進行全球首映,全片沒有一句台詞,卻囊括了相當豐富的情感議題,獲得影評界的正面評價,並問鼎奧斯卡最佳動畫長片提名。編輯部為此組成小輯,收錄三篇影評,亞c想起林夕的一篇文章,遂以中藥當歸比喻小狗和機械人的情感關係;嚴瑋擇則想起狹義相對論中的雙生悖論,二人在回憶中相聚只是物體的運動、意識的錯覺,但經歷過的感受不會流逝;吳騫桐以原著漫畫作對讀,發現夢與現實的界線在動畫中更顯模糊,二人互相成為想像的假幻,夢就如「人與人關係」的終極呈現。