【新書】《谷埔願景--一個香港村落的建築環境記述》導言——谷埔願景:一個香港村落的建築環境記述

書序 | by 王維仁 | 2025-04-07

這是一本以建築景觀環境為主的村落調查,也是一本建築景觀和社區規劃的設計記錄。對建築文化與環境有興趣的讀者,我們可以把它看成一部當代的村志,也可以把它當成一本鄉村建築環境旅遊的深度導讀。中國自古就有編寫地方志的傳統,州府志、縣志、鄉志多是委託鄉賢編寫;村志相對較少,也不會以建築為主要記述。孔子說「述而不作,信而好古」,司馬遷的《史記.自序》:「余所謂敘故事,整齊其世傳,非所謂作也」,都是止於記述。這本書主要記述整理谷埔的建築環境,最後提出對谷埔願景的參與式創作,相比於古人的謙遜更為積極進取。

記述谷埔這個村落的建築環境,除了因為香港鄉郊保育資助計劃的研究委託,更因為這是一個能深入記錄聚落建築與景觀的機會。不只是百年前谷埔村民築壩屯田的模式和珠三角沿岸滄海桑田的填海造地類似,我們也發現,谷埔百年來的建築類型變遷和我1980年代在台灣澎湖調查的村落合院變化,有著驚人的結構相似性。因此我們相信對小地方的詳盡記述,是深入理解一個大時代物質文化發展的重要組成,而這些小地方的小研究,都是我們了解漢民居生活文化與自然環境互動過程的關鍵資料。

鄉土的香港

費孝通在《鄉土中國》裡敘述農村作為中國最穩定的社會結構,提出以土地為基礎的文化特質。他的《江村經濟》,從家庭、繼承、土地到蠶絲的生產、消費與交易,建立了中國農村田野調查的典範1。英國學者科大衛(David Faure)長年研究的香港華南農村社會2,美國學者葛林(Bernard Gallin)研究的台灣農村變遷3,地理學家那仲良(Ronald G. Knapp)的中國民居研究4,都是以人類學式的田野調查理解鄉土中國的珍貴研究。中國的建築學者們延續營造學社對傳統木結構的研究,多年來對各地鄉村的民居調查,讓聚落民居成為建築科系重要的教學資產。近年來新一代的中國學者更結合了人類學和地理學的研究方法,讓我們對廣大中國鄉村的建築環境有了更深入的了解。

三十年前我才到香港,就喜歡上了這裡的鄉村:新界的錦田、屏山等農村,以及港島和九龍的石澳、西貢等漁村。這些華南的村落和台灣的鄉村類似,都有清晰的風水環境和緻密的建築肌理,廟前廣場大樹、士多和純樸的村民。之後陸續走遍了大江南北的民居村落,可以說是我對費孝通鄉土中國的田野印證。無論是華北平原的村落或是浙南河谷山村,我總是拿台灣澎湖的漁村、或香港新界的農村來對照理解:風水朝向和自然地景、合院原型和聚落肌理、寺廟祠堂和土地神、宗族社會和生產關係。不同的村落即使存在巨大的地理與社會差異,我還是能清楚感覺到一種華人共同的生活質地:農田菜地、建築院落,曬穀晾衫、大樹竹林,還有村民坐在宅前的板凳,仰望藍天農地的那份自在。

第一次走在谷埔的田野,望著陌生而熟悉的民居形式,我們拿出素描本開始擅長的建築測繪,辨識合院的原型與聚落的組織邏輯。望著聚落前的紅樹林濕地和背後的風水林,我們也開始認真地辨識林木的種類和棲息地的分佈模式。碰到週末回鄉的村民,我們逐漸地了解小學與寺廟的歷史。就在這樣的語境下,我們開始了這本書的架構:聚落、建築、景觀與社區。

學科之間

人類學家李維史陀(Claude Lévi-Strauss)在《憂鬱的熱帶》(Tristes Tropiques)一書中提到,他最寶貴的回憶之一是在石灰岩高原上遠足時,尋找到兩種不同地層之間接觸線的經驗5。他描述道:「……當你忽然發現,在一個隱藏的隙縫兩邊,居然並生著兩種不同種屬的綠色植物,靠得非常之近,而且每一種都選擇了最適合自己的土壤;……在這時候,時間與空間合而為一:此刻仍然存活著的多樣性與不同的年代相重疊,並且加以保存延續。……我覺得自己沉浸於更濃烈的智識裡,最終,不同的世紀、相隔遙遠的地方,都以同一種聲音呼應對話」。那一種追尋「就是智識本身,包括其中所牽涉的一切困難和所能提供的一切快樂」。

李維史陀在書中比較馬克思主義、心理分析與地質學之間類似的研究方法:透過把一種事實化約成為另外一種,了解隱藏表象後存在的本質,是一種整合「感覺」與「理性」的結構主義。馬克思主義與心理分析都是社會科學,前者研究社會,後者偏向個人。地質學是物質科學而其研究目標跨越了人類的歷史,人類學則在社會科學與物質科學之間建立研究領域,如地質學在科學和歷史之間的存在。人類的存在給地球的歷史賦予了意義,人類學研究各種文化儀式的差異,思考它們對人類文明的意義。人類學給李維史陀帶來智識上的滿足,「使我的個性和我的生命之間得到和諧」。

建築學與社會科學的人類學,以及自然科學的地質學,都進行類似的田野調查、類型分析以及對環境結構關係的思考。我們對谷埔聚落建築的研究與設計參與,踏在田野日復一日的工作,和人類學的參與式觀察接近。另一方面,建築學的跨學科本質,和生態學研究物種與棲息地和自然環境的時空關係,都仰賴多學科的知識整合。在谷埔的研究與設計,讓我們感受到一種與地質、生態和人類學家相近的情懷,一種李維史陀描述的個性與生命的和諧。建築的跨學科研究,以及學科之間隱藏的結構關係,也在尋找感覺與理性的整合,給我們帶來同樣的知識與智識上的滿足。

建築學的起源、遮蔽、建造與意義,本質就是生活使用、結構技術與美學形式的整體。建築和它存在的歷史文化,以及建造語境不可分割,它是聚落地理學的一個研究對象,也是城鄉環境和社區人群的物質呈現。建築學面對二十一世紀的環境與生態危機,必須和景觀與社區一同思考,讓建築和周邊場地的地形景觀、土石水文、植物棲息成為一個環境的整體,再次重建建築的跨學科本質。《谷埔願景》這本書的建築環境記述,不只是一個村落研究的初步整理分類,還希望是一個結合建築學、地理學,以及景觀和生態學的研究開端。

類型與肌理

建築類型和肌理的辨識分類,是理解鄉村聚落的必要條件,就像地質學對大地的理解始於岩石的種類組成,考古學對文化的詮釋來自器物的辨識,植物學對生態的認識來自物種的分類。我對城市與建築肌理的興趣,除了來自建築學圖底正負空間的分析,也是因為喜愛閱讀地圖的習慣,當然更來自建築類型學以及城市地理的形態學的傳統6。

相對於華北平原粗獷大農耕作與散村模式,華南和江南的聚落有形態學上的類似,集村模式反映宗族屯墾和防禦,以及稻田灌溉水渠分配必須的合作。配合小農耕作的田地與山丘河溪的風水地勢,以及宗族祠堂地聚落建築肌理緻密,多發展為棋盤或圍合式的圍村。沿海灣的漁村發展成面海的線形聚落,配合碼頭與廟宇形成商舖。而谷埔的老圍、新圍、田心等聚落形式,除了是印證這些基本類型,更反映了適應地理環境產生的轉化。

村落的巷弄系統是理解聚落肌理的關鍵,包括宅基地的劃分單元、巷弄的出入層級,以及村落外部環境:聚落的廟宇、祠堂、廣場;村口的土地廟、魚塘,都是關鍵的公共空間。合院作為聚落建築類型的基本單元,開間、天井、廳堂、主屋、廂房,都是理解空間形式的媒介。作為漢民居基本的空間單元,合院與開間反映了日常生活、家庭關係及物理環境。我們對谷埔聚落近百棟建築,不厭其煩地來回踱步測量分類,除了印證和累積知識,更是要理解社會技術變遷下建築類型的演化。

類型與肌理是一種研究方式。透過類型的辨認與分類,讓我們深入地理解個體;肌理作為了解個體和整體關係的分析方式,更成為一種理解整體環境的態度。建築的類型學與城市的肌理不單是一種研究工具,更成為一種建築與城市的設計方法。類型與肌理的雙面性,讓設計與研究的關係更為關鍵清晰。

設計與研究

設計與研究是一體的兩面,建築師除了設計前的調查研究還要能設計後持續研究,成為參與空間變遷的人類學建築師。我們在谷埔的微更新改造,和過去幾年在浙江松陽的界首村、平田塘後村的鄉建類似,都是在聚落的歷史肌理上修補填充,期望透過保育改造既有的建築類型,把它們轉化成為新的空間觸媒。因為尊重歷史肌理,我們對原來的建築類型就必須有深入的研究,才能準確地掌握議題,發掘它們的空間潛力。

建築設計固然應該先調查研究、後規劃設計,但很多時候是設計先於研究。我們在松陽界首村會堂的設計研究,起始於單純的會堂建築改造。在設計的過程中,我們釐清了會堂前的戲台舊址,透過在草叢石堆裡的石碑和柱礎,以及訪談與文獻,我們判斷了大火前禹王廟的院落和側殿形制。結合周邊的祠堂、女子學校建築以及校長故居卓盧,我們重構了民初時期浙南士紳社會的村落空間,也希望進一步帶動具有歷史原真性的創造性設計。

我們在王屋山的小有河民宿,是基於村落肌理的保存改造與類型延伸的設計。十年前在香港菜園村,雖然是動遷後的重建,也是在研究社區肌理與生產居住關係後的參與設計。谷埔建築環境的記述研究和設計的改造策略,是平行進行而不是前後的因果關係,是一種承諾設計與研究能相互依託的共生關係。啟才學校廣場的設計是基於對場所的理解詮釋,也是場地和建造方式的協調。廢墟花園的設計是在肌理保存與結構安全考量下的創新,配合挖掘進程面臨的建造挑戰,我們才逐漸理解土石牆體與大樹的有機關係,也啟發了後續牆體肌理的保育研究。

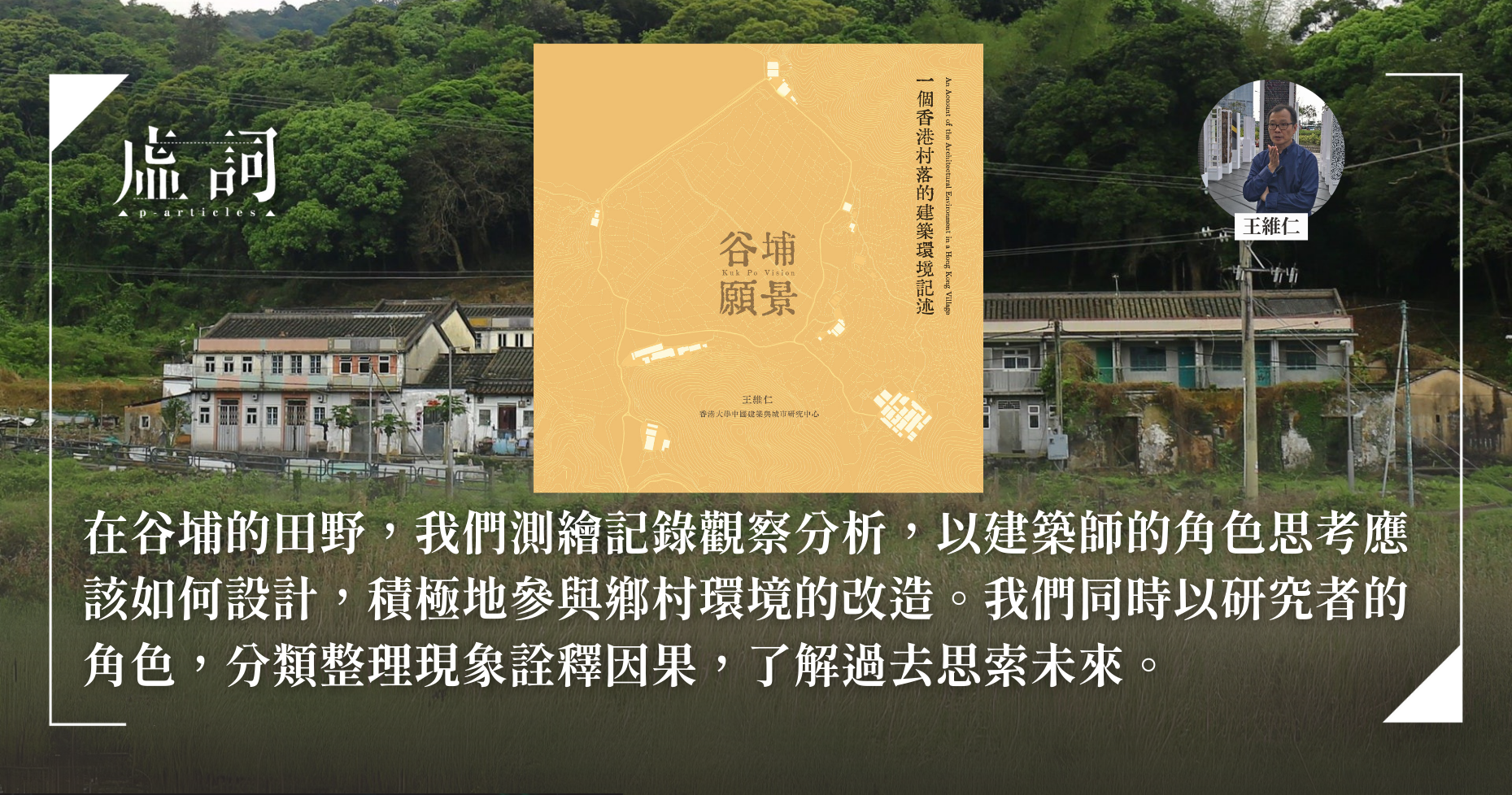

在谷埔的田野,我們測繪記錄觀察分析,以建築師的角色思考應該如何設計,積極地參與鄉村環境的改造。我們同時以研究者的角色,分類整理現象詮釋因果,了解過去思索未來。建築學的類型與肌理、地理學的聚落型態,加上景觀生態和人類學的田野調查方法,是我們從事鄉村設計工作的基礎。

記錄與論述

這本書以建築的角度,先就區域、聚落與建築三種尺度,分析谷埔村落的建築環境,緊接著自然景觀與社區人文,最後描述了我們對建築環境的參與改造。透過圖片與文字,它是詳細的記錄與整理分類,也是綜合的分析與論述。從研究的角度出發,地區、聚落、建築、景觀與社區的分述是建築環境研究的重心,第六章的設計是學術研究的延伸。從建築創作的角度出發,從第一章區域到第五章社區,都是設計前的分析或前奏,第六章建築設計才是論述的重點。

第一章沙頭角與谷埔,敘述區位地理和客家村落的歷史背景,同時分析了沙頭角海南岸的幾個內灣村落、紅樹林濕地景觀與聚落建築的演變,凸顯了在香港高密度發展的城市邊緣,這片保留下來的自然淨土共同面臨保育與發展的策略困境。

第二章谷埔聚落,分析了老圍的方形圍村連排配置的聚落肌理,和新圍、二肚背山面水的線性聚落,以及田心等散村聚落,配合地理形勢形成的風水格局與宗族關係。谷埔的聚落形式由方形到線形,由集村到散村的變化,反映了防禦與生產條件對聚落配置的影響。

第三章谷埔建築,對三開間合院、大屋,以及單層、多層的多開間排屋,進行民居的類型分類後,分析它們的天井、夾層、露台與平坡頂等空間形式的轉變。百年來谷埔客家建築的演化,反映了人口增加和現代化過程中空間使用的變化,以及由傳統的土木結構改變為磚混合混凝土構造的過程。

第四章谷埔景觀,分析谷埔沖積扇面海的窪地,百年來歷經泥灘、築堤、稻田與海水入侵的階段,發展為目前的紅樹林、蘆葦濕地與沼澤泥灘。另一方面,溪水沿山谷注入濕地平原,沿岸的草地、休耕農地、灌木林與風水林,讓谷埔呈現多元的景觀生態。

第五章谷埔社區,描述不同姓氏的移民多年來陸續遷入谷埔,建立地緣與血緣結合的社區認同,透過家族與環境和生產的協調互動,建立擁有碼頭、商舖、廟宇和學校的大村。經歷了人口外移與社會變遷,今天散居各地的村民仍然返鄉祭祖,有效地協調事務維繫社區。

第六章谷埔願景,介紹團隊在谷埔由點到線,逐步實踐的針灸式規劃策略。透過對場地的研究與參與,我們逐漸找到可保育再利用的文物建築,以及有潛力改造的公共空間。結合建築傳統與社區,尊重自然濕地與林木,我們透過啟才學校的展覽、谷埔客廳的修復、學校廣場的改造、生態廁所的場地建造,以及老圍廢墟花園的設計再生,推廣微更新可持續的鄉村建設模式。更重要的是,我們期望透過谷埔願景的平台,提升市民對聚落建築、社區文化,以及生態景觀的尊重與保育意識。

水氣與山形

每回從沙頭角搭船進谷埔,總能感受到早晨海面的茫茫水氣。渡船馬達緩緩地劃過平靜的海面,小船的螺旋槳在後方激起一條長長的浪花,逐漸的向兩側蔓延散去。隱在岸邊紅樹林裡的白鷺聽到船聲急速起飛,尾隨船後追逐被浪花泛起的小魚,為平靜的海面帶起輕微的騷動與興奮。船的前進速度讓寒冷的水氣緊吹臉頰,遠遠看到對岸谷埔的山形,在波浪的震動中逐漸變大。隨著馬達速度的放緩,兩側海岬的岩石和堤畔的樟樹與石牆,瞬間變得清晰可辨,迎面而來的是大片的濕地樹林。透過冬日上午安靜的陽光,我們踏上碼頭走在谷埔熟悉而又恍如隔世的土地,開始一天的工作。

夏日傍晚離開谷埔,我特別喜歡沿著海岸步行到鹿頸搭車。和濕地裡層次濃密的紅樹林不同,沿著岸邊伸展的樹林顯得相對低矮而稀疏,可以清楚地看到每一顆紅樹的枝葉形狀,黃綠厚實的葉形加上水筆仔的造型。蔓延的根系被起伏的水波輕微拍打,夾雜著水邊剛冒起的幼樹和它們淺綠的嫩葉。沿著步道望去的水面紋理在夕陽的光色下交替變換,海岸線遠處的青綠山形在黃昏中逐漸褪色,和沿岸的水氣慢慢地合而為一。最後只剩暮色中孤寂的青藍沙洲,和飛過水面的白鷺在海面輕微地劃過一道水痕。

面對海面夕陽餘暉下的水光波紋,我想到李維史陀在《憂鬱的熱帶》中描述的夕陽,也想到清官南巡疆土邊境的沙頭角,發出「日出沙頭月懸海角」的感嘆。比起李維史陀前往南美大陸的人類學調查,在大西洋航行的甲板上描述夕陽在海平線上的璀璨壯麗,谷埔海面的夕陽水色相對地柔和平靜。南美大陸與谷埔的時空景物固然迥異,但研究者和研究對象,文明與自然的對立與合一,以及日復一日的調查孕育出跨文化的思想啟發,卻可以是如此地相似。

我格外地珍惜這幾年在香港偏遠鄉村調查研究的機緣。谷埔帶給我們的不只是理論的啟發印證,或者社會建築與設計的實踐,更是對人文物質與自然景觀的體驗。除了感謝香港鄉郊保育資助計劃和鄉郊保育辦公室的支持,讓我特別感動的是,香港大學建築學院「谷埔願景」團隊每一位成員,他們對谷埔的理想與努力不懈。更重要的是,我們感謝谷埔這塊土地留給香港的自然與文化遺產,以及谷埔村民對「谷埔願景」的信任以及參與協助。

正是這片紅樹林和白鷺、溪流和林木,以及建築的磚瓦和土石,讓我們重新理解了土地人居的共生信念,一個更大的谷埔願景。