保羅.穆杭與劉吶鷗︰短篇小說與快的美學

書評 | by Sabrina Yeung | 2019-01-03

愛倫.坡(Edgar Poe, 1809-1849)說短篇小說的精髓在於精簡。精簡不是指字數多寡,而是節奏密度。短篇小說不會把事情鉅細無遺地描述出來,而是集中於幾個片段,所有與主線無關的描述均被刪除,最後給予讀者一種力量凝聚的感覺。被譽為「短篇小說之王」的莫泊桑(Guy de Maupassant, 1850-1893)就擅於此道。他的《鄉村一日》、《月光》、《小士兵》基本上沒有離題的言語(對照組可參考左拉、杜斯托也夫斯基)。所有故事素材、人物動作均朝向最重要的一幕推展,這一幕也是謎題解開的一幕。因此,莫泊桑著名的短篇小說都有一個基本套路:一開始快速地介紹主要人物和背景,然後用兩三個情節鋪陳,接著是最主要的一幕,最後高潮直落,打破讀者的預期。一切一氣呵成。所以,在他的短篇小說裡,每一個句子,每一個情節,每一個人物,都是必不可少的,都是為了建構最後的印象。

二十世紀初,契訶夫(Anton Tchekhov,1860-1904)、喬伊斯(James Joyce,1882-1941)、曼斯菲爾德(Katherine Mansfield,1888-1923)等作家創立了一種新型的短篇小說類型──瞬間小說(la nouvelle-instant)。瞬間小說不是為了敍述一個完整的故事,而是為了喚起生活的某個特別瞬間。在法國,拉博(Valery Larbaud,1881-1957)和阿爾朗(Marcel Arland,1899-1986)都是這類小說的代表人物。例如於拉博的《情人,快樂情人》(1923)中,故事追溯年輕敍述者於半夢半醒間看到他的兩位伴侶,然後引起若干聯想。而在聯想與聯想之間交織著的,是敍述者對意大利和法國風景的印象、他的童年回憶和他對兩位伴侶的描述。這種放棄時間順序,以聯想來構起整篇小說的敍述方式,是為了強調年輕敍述者在生命某些瞬間的感受和領悟:那些難以描述的幸福。因此,在此篇瞬間小說裡,典型的冒險主題──一男二女,異國相遇,結伴旅遊,就被情緒主題所取代了。而為了表達這些由情緒、聯想、領悟所充斥著的、瞬間時刻的密度(l'intensité de l'instant),拉博較多用內心獨白的敍述方式。

速度實驗︰跳躍描述、並置名詞、聯想暗示

無論短篇小說的發展如何,它都指向一種快的美學。快的美學是甚麼?或者我們可以從法國作家保羅.穆杭(Paul Morand, 1888-1976)的作品略窺一二。一九二二年,被認為是日本和上海新感覺派其中一個靈感來源的保羅.穆杭出版了一本短篇小說結集,名叫《夜開》(Ouvert la nuit),收錄了一個假扮序言的引子和六個短篇故事。這六個短篇是敍述者在不同國家遇上六個女子的故事。較之長篇小說,穆杭認為短篇小說更適合他在小說裡所表現的現代感性,因為短篇小說的形式本身就模仿了現代世界突然而來的危機,甚至,它本身就是現代的形式。穆杭在一九五七年版的《夜開》序言中,對比短篇小說與長篇小說創作手法上的分別,從而指出短篇小說的速度感。他說:

我們可以把所有東西都放入一篇短篇小說中,甚至是最深層次的失望也可以(請參考〈空的行李箱〉、〈牆〉等等),但失望的哲學就不可以。人物被勾勒、被凍結在他們的性格裡;他們沒有時間像在當代長篇小說那樣,生病然後死去。短篇小說的展開是熱烈的,長篇小說則是要冷淡地慢慢推進。

1922年,保羅.穆杭出版了短篇小說結集《夜開》(Ouvert la nuit)。

穆杭對短篇小說的理解和莫泊桑有異曲同工之妙,而基於這種理解,穆杭自己的短篇小說也沒有長篇大論的人物描述,或詳細的心理分析。因為這一點,他最初開始創作時寫的中篇小說如《露易絲和艾琳》(1924)就被法國某些傳統評論家認為情節單簿,人物心理描寫貧乏。但以現代文學的眼光來看,穆杭想做的其實是呈現一些簡潔而沒有眾多細節的人物形象,寥寥幾筆,就能在讀者面前勾勒出它們的獨特之處,就如立體主義的畫作一樣,經過拆解和重新組合後,留在畫布上的,不是現實主義的類型(realist types),而是人物最引人注目的部分,和畫家如何去表達這些部分的視野。

穆杭的自述代表了某些現代作家創作心理的轉變。除了這一點,短篇小說與快的美學之間還有另一重的連繫。那就是小說與速度之間的美學關係。速度的觀念是二十世紀初期的小說裡其中一個重要主題,因為它反映了現代性其中一個面向──二十世紀人類不斷加速的生活。其實從十九世紀末開始,作為速度象徵的物件,如飛機、火車、汽車,已時常出現在文學作品中,如米爾博(Octave Mirbeau,1848-1917)的《628-E8》(1907),作品標題的數字符號其實就是作者用來馳騁歐洲大陸的汽車車牌號碼。但自從未來主義冒起和發明了電影科技後,某些作家、藝術家、電影工作者認為,作品內容出現這些象徵速度的物件已不足以描述不斷加速的現代生活,文學和藝術風格本身也要顯現出速度的感覺。即是說,內容和形式也要呈現速度。穆杭就是其中一個這樣認為的人,他在《我的開始》(1933)中說:

一小時,世界歷史上其中一個最令人震驚的畫面出現在我們面前;必須抓住它,拍攝它;兩個世界在剎那間形成強烈的對比。一個作家享受有差別的事物;必須要快,冒著奇景──那些以前從來沒有出現過的奇景,將要在眼前消失的危險:新的邊界、從前默默無名的國家、巴比別塔、混雜的種族[…]。

由引文可見,穆杭認為一個作家要用快的方式來捉住稍瞬即逝的現代奇景,這就是所謂風格上的速度感。但如何做到這一點呢?如何給讀者留下一個速度的印象呢?有多種方法:簡短而跳躍的描述、並置名詞以帶來聯想和暗示、段與段之間沒有過渡、壓縮對話。還有一種比較特別的,也是穆杭引人注目的文學技巧──立體主義式的、速寫式的人物塑造方法。

法國研究穆杭的兩位專家凱瑟琳.都蘇(Catherine Douzou)和蒂博均指出,穆杭塑造女性形象的方式與現實主義的方式截然不同,穆杭從前衛藝術畫派中汲取靈感,以速寫和幾何線條來勾勒人物形象。如《夜開》〈羅馬之夜)(La Nuit romaine)中,女主角伊薩培爾(Isabelle)的形象:

她有一個極小的頭[…]從肩膀起,她就立刻分為兩條又瘦又尖的腿,就像圓規一樣,走起路來儘向鋪石上刺。在她右腳踝上帶著一個嬖人性的很重的閃色雕銅環,這又使她跛了腳。

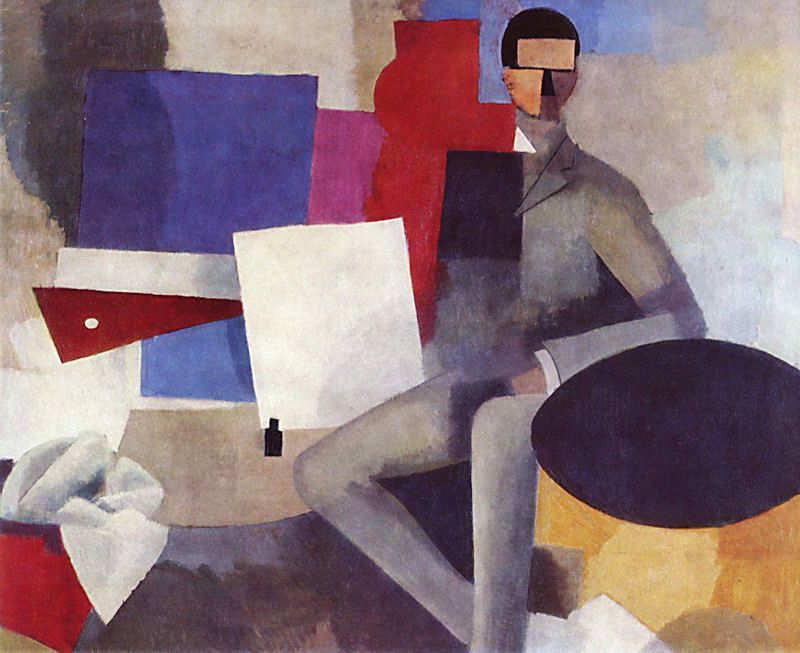

穆杭輕輕一句帶出女主角極小的頭,然後著墨她的身體時,只用了「又瘦又尖」,走路像圓規兩個特徵來概括,再在她的腳踝加上一個環狀物,然後整個人物描述就完成了。極其簡短,帶有速寫的風格,而且只由幾何線條構成,蒂博認為這種描寫像立體主義畫家費爾南.萊熱(Fernand Léger,1881-1955),或羅傑德拉費奈納(Roger de La Fresnaye,1885-1925)的畫。

另一篇被譯成中文的小說,〈新朋友們〉(Les Amis nouveaux)裡的保爾(Paule),穆杭也用了這種立體主義的構圖方式:

她底臉兒是一個白色天絨的圓平面,劃著紅的橫線,在中央被那帽子所橫斷的黑稜角所分開。

穆杭先把保爾的整體形象拆解,再快速地用白色圓平面、紅的橫線、黑梭角重新拼貼出她的特徵。整個描述用對照強烈的色彩、形狀和線條拼貼(montage)而成。

羅傑德拉費奈納(Roger de La Fresnaye)的The Seated Man利用幾何、方塊與線條構成。

拒絕現實主義︰碎裂、拆解、重新組合的人物形象

穆杭雖然不算是前衛藝術(Les avant-gardes)圈的核心人物,但當他一九二○年代進入法國文壇時,正是前衛藝術百花盛放之時,他往來的朋友如谷克多(Jean Cocteau,1889-1963)和畢加索(Pablo Picasso,1881-1973)分別是超現實主義和立體主義的代表人物。所以,穆杭這種立體主義式的塑造女性形象的方法,正顯示出他曾受前衛藝術影響。不過,更深層次的原因,是因為他想更新小說的形式,拒絕在人物的生理特徵與心理顯現之間建立一種聯繫。在以巴爾扎克(Honoré de Balzac,1799-1850)和莫泊桑為代表的現實主義小說中,如果我們寫一個農民的臉有很多皺紋、皮膚粗糙,我們很容易會把這個農民想像成一個一生辛勞工作、飽歷滄桑的人。換言之,在現實主義小說裡,人物的生理特徵總是暗示著人物的心理狀態或過去的經歷,這是現實主義小說最重要的信條──仿真(la vraisemblance)的效果。而且,現實主義小說之所以常常要訴諸心理敍事技巧,詳細無遺地描述人物的心理狀態,是因為它相信從一個存在於平凡日常現實之中的個體身上,可以看出社會的某種普遍性,就像雷蒙德.威廉斯(Raymond Williams,1921-1988)所說:「個人生活的每個方面都強烈地受到全社會總的生活的特性所影響,但是全社會總的生活,就其最重要的方面來說,又完全見之於各個個人的生活之中。」因此,一個個體的遭遇和心理,於現實主義小說來說,可以是社會歷史重要的紀錄,因為它反映了某個階層或某個集體的現實。然而,穆杭拒絕這種現實主義的人物再現,他要用碎裂、拆解、重新組合的方式來展現他筆下的人物形象。

從一九二○年代初期的巴黎到一九二○年代末的上海,在上海新感覺派代表人物劉吶鷗的作品裡,我們也看到類似的勾勒女性形象的技巧。例如在〈風景〉中:

胸前和腰邊處處的豐膩的曲線是會使人想起肌肉的彈力的。若從那頸部,經過了兩邊的圓小的肩頭,直伸到上臂的兩條曲線判斷,人們總知道她是剛從德蘭的畫布上跳出來的。

從引文最後一句提及的、法國野獸派和立體主義畫家德蘭的名字,並把女主角比喻成這位畫家筆下的女性,我們便可以知道劉吶鷗嘗試運用立體主義的構圖方式來塑造女性形象的意圖。然而,相對於穆杭混合地使用立體主義式的線條、形狀和顏色拼貼來塑造女性形象,劉吶鷗的手法則仍停留在用線條和圓形來速寫其筆下的女性,如〈風景〉裡就用胸前和腰處的曲線、圓小的肩頭、上臂的兩條曲線來組合成故事裡女主角的形象。至於顏色運用,劉吶鷗沒有太多處理,而且,他在人物形象方面仍有比較多的細節描寫。

除了這個例子,劉吶鷗在〈遊戲〉和〈殺人未遂〉中也嘗試運用立體主義的構圖方式來勾勒女主角的形象:

這個瘦小而隆直的鼻子,這一個圓形的嘴形[…]那柔滑的鰻魚式的下節。

卷髮旁邊的油膩的頸部,兩個圓圓的小肩頭,一對腰身的曲線,從裙角時露出來的穿著絲襪的腳。

基本上,〈遊戲〉和〈殺人未遂〉的兩個女主角,其身體每一部分的生理特徵都是用線條和形狀來表達的,如隆直的鼻子、圓形的嘴、鰻魚式的下節、圓圓的小肩頭、腰身的曲線。然而,就如〈風景〉的例子一樣,劉吶鷗的處理仍只停留在線條和形狀的層面,而且經常把身體每一部分的生理特徵都描述出來,欠缺了立體主義那種拆解、重新組合、再拼貼的效果。

面對失序社會 寫作的「決定性瞬間」

穆杭和劉吶鷗都是以寫短篇小說、寫都市感性、寫摩登女郎為名的作家。他們的短篇小說以簡短而具爆炸力的形式,模仿現代世界的感知模式。由此,我們可以看到兩位現代作家不論是在內容、文學體裁,還是文學風格上,都回應著現代性的其中一個面向──速度。而他們只用線條、色調、片斷和形狀──立體主義的風格來塑造女性形象,拒絕從生理特徵向讀者透露她們的心理狀況和過去的經歷,拒絕成為讀者與人物之間的中介,進一步說,拒絕成為讀者與社會之間的中介。其背後的精神可能是,現代社會中穩定的秩序已被打破,一個作者應該像攝影師一般,敏捷地捕捉那些稀奇古怪、有缺憾而不典型的事物。