SEARCH RESULTS FOR "符號"

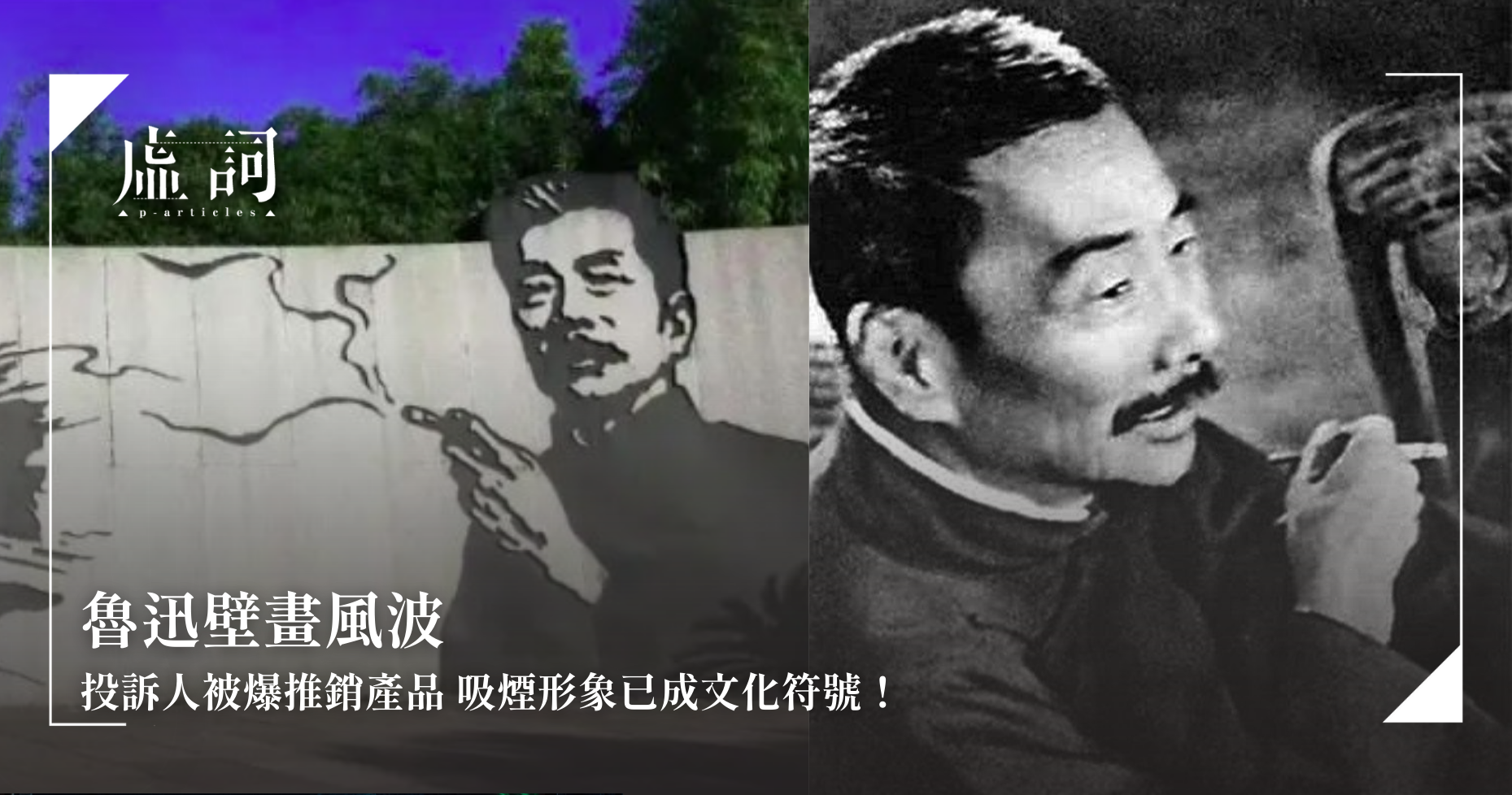

魯迅壁畫風波 投訴人被爆推銷產品 吸煙形象已成文化符號!

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-03

位於浙江紹興魯迅紀念館的一面魯迅手持香煙的壁畫,作為熱門打卡點,吸引了眾多遊客。然而,一名自稱「控煙志願者」的遊客孫女士向當地政府部門投訴,稱此畫面可能誤導青少年,事件隨即引發社會廣泛關注與爭論。根據《魯迅日記》記載,魯迅在1925至1936年間每日吸煙約20支吸煙,在寄給友人的信中寫道:「仰臥-抽煙-寫文章,確是我每天事情中的三樁事。」可見魯迅煙癮之大,形容煙不離手亦不為過,其吸煙的形象亦深入人心,成為一種文化符號。

等一個人

小說 | by 阿元 | 2025-08-22

阿元傳來小說,以文字與聲音尋覓在記憶深處的那個「她」。無形的聲音誘惑他以靈魂作尋找摯愛的交易,回憶停留在那夜與「她」的交纏,時間成為傷口,令歲月盡成餘波,聲音自稱是「尋找鳥的鳥籠」,擁有無限能力卻有顯得空洞無力,渴求以故事填補荒蕪。

《鋼琴教師》:符號、反情慾、「我」

影評 | by 曾友俞 | 2024-11-30

曾友俞傳來《鋼琴教師》的影評。從符號與(反)情慾兩方面剖析電影,從中談論自我與超我之間的關係。他指出,《鋼琴教師》中所描寫的情慾只不過是個手段,其所指向的圖像卻是全然反情慾的。主角Erika 的性表現即是變態(perversion),但對於處於常態一方的 Walter 而言,所能給出的反應只有這令人反胃而從房間離開。二者的情慾無法吻合,互為侵擾。「世上所有的事情都是有關於性,除了性本身。只有性是關於權力。」Walter 實現性慾的方式正是經由支配的方式以達到高潮,而這支配的關係即係源於其現實上所實施的權力。最後,Erika的自殺象征她對於超我的超越,死亡與新生發生在同一個瞬間,而只有在這個瞬間,存在才發生(過)。