吟鞭東指悼高達

高達死了。高達沒有死。

也許我們早習慣了說一個人總要死兩次,一次是生物的腦幹休止、心臟停頓,一次是文化上被忘懷,用尚盧高達也許曾喜歡過的字眼:被掃入歷史垃圾堆去,那麼,高達離第二種死亡,即最終、真正的死亡仍然遙遠得很。

尤其是當大家弄清了他其實是自殺(或協助自殺),卻立即接受到,並且許之為真正高達式的結束——一個導演最重要能掌握作品的Final Cut,作為一個終極作者(Auteur),生命的最後一cut,當然要牢牢抓在自己手裡,化成永恆的圖象。

自主結束,某意義上就是對死神的嘲笑。還記得武漢肺炎肆虐歐洲l期間,大家都擔心已屆九十高齡的他會否出事,就在全歐陷入半癱瘓,大部分人都要居家隔離,藝術家紛紛舉行網上音樂會、虛擬展覽之際,我們忽然在社交網絡看到高達上傳的自拍短片,片中他風采依然,吸著招牌大雪茄,溫柔訴說他對世情的看法,儘管顯得有點氣弱游絲,部分語句聽不清楚,但情景跟他晚期作品裡,頻頻出鏡吟誦詩意獨白,時而針貶時弊,時而抒發哲思,始終並無二致。當時便深心覺得,幸好,高達在那裡,一直都在那裡。

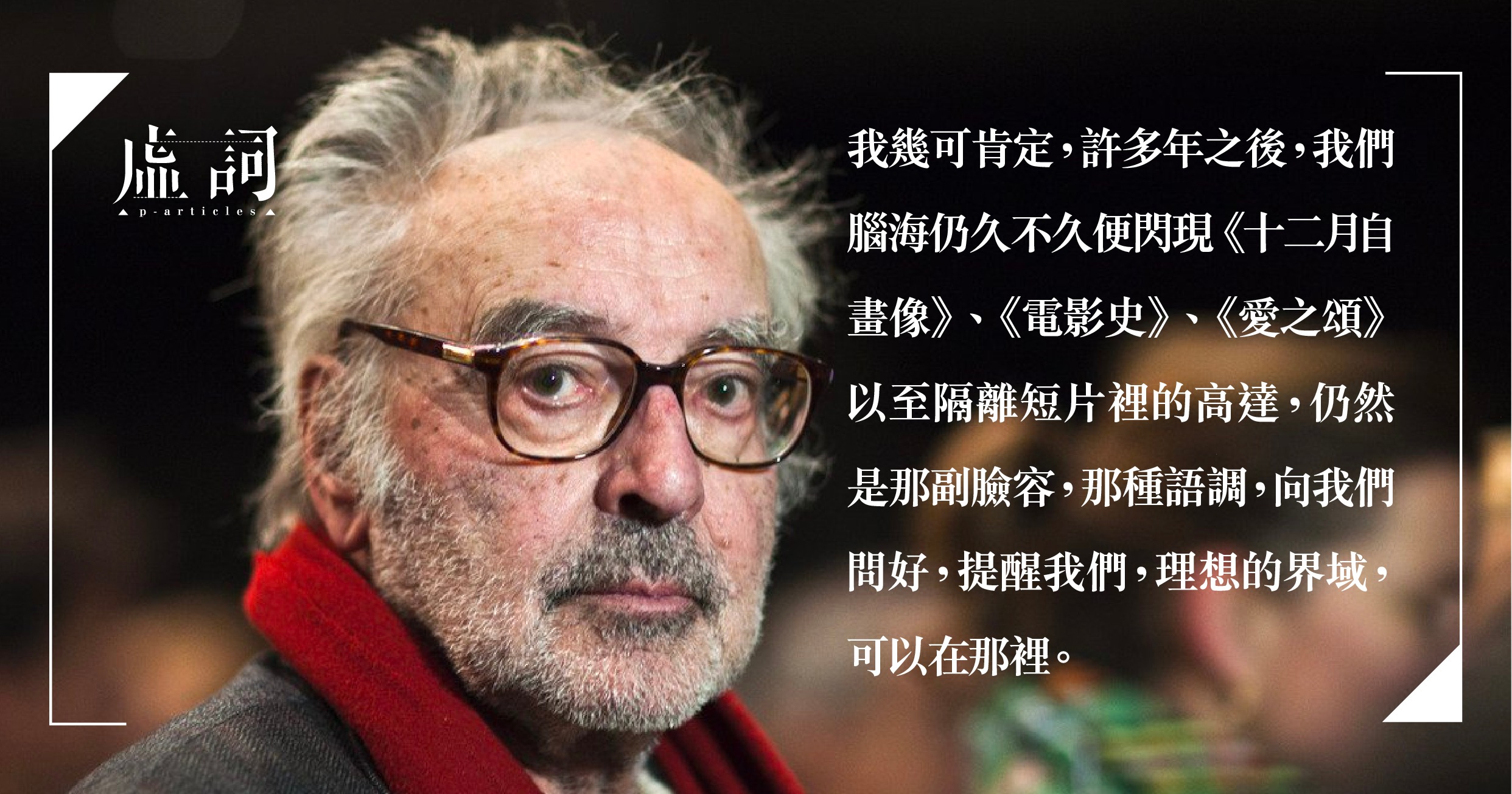

有些人,活了一段日子之後,已經在「無何有」同時「有何無」之處,那現實時空之外的某個地方佔據了他/她的位置。我幾可肯定,許多年之後,我們腦海仍久不久便閃現《十二月自畫像》、《電影史》、《愛之頌》以至隔離短片裡的高達,仍然是那副臉容,那種語調,向我們問好,提醒我們,理想的界域,可以在那裡。

我不敢肯定高達究竟何時開始用鏡頭對著自己,只記得八十年代《偵探》時他已穿著睡袍在家中打網球,但沒有人會覺得那是自戀之舉。1960年處女作《斷了氣》裡,他驚鴻一瞥地在尚保羅貝蒙多和珍茜寶的身影間出現讀報,觀眾大抵會視之為作者導演的簽名式通象,一如希治閣在每一部作品都要露一露面。然而,高達的操作實不盡然;起初,我們曉得他電影的左翼原則:念茲在茲地提醒觀眾,要他們覺察看著的是經過劇組拍攝,再經剪接出來的藝(偽)術作品,裡面滲透太多片商(也就是資本家)與國家機器(在美國,荷里活就是這機器主要構成部分)貫串和傾注的統治階級意識形態,太多電影工業存在的看不見的剝削。所以在他的電影,不單導演要現身,攝影師、攝影和收音器材都時不時故意擺到觀眾眼前,工業盡量避免的所謂「穿幫」,反而在他作品裡俯拾皆是。《輕蔑》的開首就是給觀眾看到片場的攝影機、推軌、攝影機直接向著觀眾,然後是BB碧姬芭鐸的裸體,不同顏色燈光打在她身上,配合她「詰問」情郎(後來我們才知他的角色就是編劇!)的過程,高達要大家充分意識燈光操作的存在。至於充斥他幾乎所有中後期作品的字卡、畫音不同步、不尋常跳接、不連戲、演員向著「第四面牆」(即鏡頭後的觀眾)直接說話,都是要產生疏離效果,這種效果可以追溯至布萊希特劇場理論的「間離作用」,但高達把它推得更盡、更徹底。

高達拍自己,並不是那些對著自己肚臍眼拍攝的導演所能相提並論的。他拍自己,是要用自身的存在逼觀眾面向世界,面向他者。所以鏡頭前的他,從來不好看,故意不好看,沒有粉飾,是作者的現身,是自首,更是自揭底牌。他的宣示很簡單:你意識到電影是夢工場織出來的夢,意識到它可能在控制你、影響你,你就有機會反省箇中的所以然。一面看電影,一面用腦思考,努力批判,創作地將製作面逼到銀幕上,將工業和建制要掩藏的東西暴露出來,以不住的中斷、阻礙鼓勵觀眾時刻保持清醒,看電影的同時在思考電影,是高達給我上的第一課。

假如前期的現身是批判和示警,那麼來到後期的「現身」,則是爐火純青的返本歸真。拍電影去到一個境界,一切不用遮掩,想到甚麼,就給你看甚麼,回到最基本的電影語言,即是剪接、影音剪接。有甚麼比一個人一把聲音一連串的影像隨意念連接起來,產生意義,更能把電影的不同創作/製作層次一時俱現?創作過的人會明白,過程往往比結果更重要,但把過程直接呈現出來,即花絮紀錄片的方式太粗糙了,而且位置是派生的,與「原作」又割裂。有甚麼可以在連串畫面中同時看到令這些畫面出現所經過的考慮和布置呢?像繪畫的筆觸,高達後期作品的自我拍攝,是將類同畫家筆觸的編導聲音(德里達要解構的語音中心主義)放到第一序。如是,便超出了前中期的批判意義,而去到飛花落葉,傷人立死的地步。我們習慣把《十二月自畫像》之後出現的高達作品稱之為他的影像筆記,高達把他的最後一部作品(當時大家,我想包括高達自己也不曉得)叫作《影像書》,並非無因。這些作品不少影像都是二手的,即不是高達自己拍攝,因為他正要告訴觀眾,影像元素隨處皆是,內容就是形式,形式就是內容,故此假如兩者的結合叫做蒙太奇,影像筆記展現的,就是無數蒙太奇,重點不在蒙太奇裡甚麼影像被呈現,更不在蒙太奇的效果,例如說了甚麼事,而是蒙太奇自身,隨著影象更替交織如如朗現的蒙太奇自身。

我喜歡將文學的意識流比作電影的蒙太奇。不!不是類比,更不是比喻,兩者根本就是同一件事。看高達這時期的作品,根本就是不住見證和品鑒影象意識流的趣味。詩化語言、內心獨白、自我反省、二序混合、主觀思情與客觀現實交織成不斷的符號串.......高達電影就是這樣可觀。

是的,我所知道的高達就是高開高收的他,所以當有人和我說高達很難明白,我總如丈八金剛,摸不著頭腦。他從來沒有叫你明白,他拍的東西不是要你猜謎,沒有一個甚麼古怪深奧的訊息藏在迷宮中心,要你破解重重迷障,然後得到那名字背後的玫瑰。沒有既成的東西藏在「背後」,假如有甚麼宣言,他某些作品已直接教演員念讀出來了。《週末》、《一切安好》,或者他一生唯一的劣作《東風》(對不起,我不能對那正面呈現的史大林像和毛語錄視若無睹),早已如此,他的真誠度比我們所能想像都要高。他實際有沒有騙我們當然沒有誰能確定,重要的是,他用作品令我們了悟,到了某一地步騙與不騙已不再重要。藝術當然都可以用來騙人,但高達一直做的,由早期的苦口婆心揭示這個,到後期的進入化境,將僅餘的騙人技倆(對,正是蒙太奇本身)都徹底剝皮拆骨再重組,以天衣無縫的方法同步產生「美」(留意,不是美感,而是「美」!),我們再談甚麼明白不明白,不是太暴殄天物了嗎?

以下是利益申報或自報家門:由於時代所限,我看的第一批高達作品不是《斷了氣》、《女人就是女人》、《狂人皮埃洛》、《我所知道她的二三事》、《輕蔑》(《春情金絲貓》)這些大作。我結識很多喜歡高達的影迷,看的談的都是這些經典,在他們口中,那是高達還看得懂(暗示還未「走火入魔」)的時期,承載了他前身(也是前生),作為《電影筆記》影評人時對電影的激情、解讀和消化。不少關於他和法國新浪潮的神話,都圍繞這些早期作品冒生,當然還有他和安娜卡琳娜的完美,同時是悲劇的組合,裡面有多juicy就多juicy,傳奇從來如此。

以上種種,都是我認識高達後才補看複習回來的,所以不是高達給我的第一印象。我與高達的初遇是所謂「第二波」(Second Wave,用來相對New Wave),即高達在「六八風雲」和「五月風暴」後,對法國電影界失望,轉而拍了十年電視,沉埋金劍十餘年後復出再用電影轉戰天下的時期。因此,我看的高達作品一開始就是《芳名卡門》(高達這次扮演女主角的叔父,有板有眼,然後再揭示為種種嘲諷,包括自嘲)、《萬福瑪麗亞》、《李爾王》,它們才是我的高達第一印象。假如真有先入為主,以至給他訓練了欣賞非敘事,或起碼非傳統敘事的風格,待我回看六十年代的新浪潮高達便較無「難度」。換言之,我一上來就喜歡那個非敘事或新敘事高達,那個穿越了犬儒而玩弄犬儒的高達,而不是從舊的那個革命高達(無論是電影形式或意識形態的革命),激情高達適應過來,調整自己去「明白」第二波。高達於我不是故人,不是重逢而頓覺陌生,因而要帶著別扭去重新認識。這一點也許構成了我跟他直入相接的因緣,毋須從頭走起,一步一腳印,處處理清脈絡,尋求今昔前後的連結。一句話:有時太被電影史牽著鼻子走,就會失去高達給我們的啟示和樂趣。

高達一生說過的金句太多,茶餘飯後我們常愛引用,因為它們都不止是金句,說出來不是為了賺sound bite,而是背後真有一大套觀念,隨時可以抽引出來發揮。例如他認為電影史只有新浪潮的人去寫,又例如他說假如一對夫婦看電影的意見相左,到最後該會離異收場(大意)。前者一點也不覺得他自大、狹隘,後者一點也不覺得他涼薄、以偏蓋全。有時想,也許只有他這類人,才可承接到這些「大話」和幽默。大作家如羅拔格里耶、鬼才理論家如德勒茲,都愛月旦法國文化界和知識分子,但一提起高達,他們不期然惺惺相惜,肅然起敬。

近年在電影課堂間中會聽見學生大刺刺地說他不欣賞高達,高達不是他那杯茶之類。有人(不限於學生)甚至會用「拍電影首先要講好一個故事,當故事還未說清楚,談甚麼感動人心、啟迪思考」這類說法去批評高達。每遇到這些情況,如果我有心情,便會和他們說:有些人,我們是沒資格公開說我的品味是否包括他們,而只能說是否認識他們;無論我們是否喜歡,是否欣賞,他們都在那裡,盤坐如石,不可動搖。畢加索如是,莫扎特如是,高達(當然還有塔可夫斯基和費里尼)也如是。