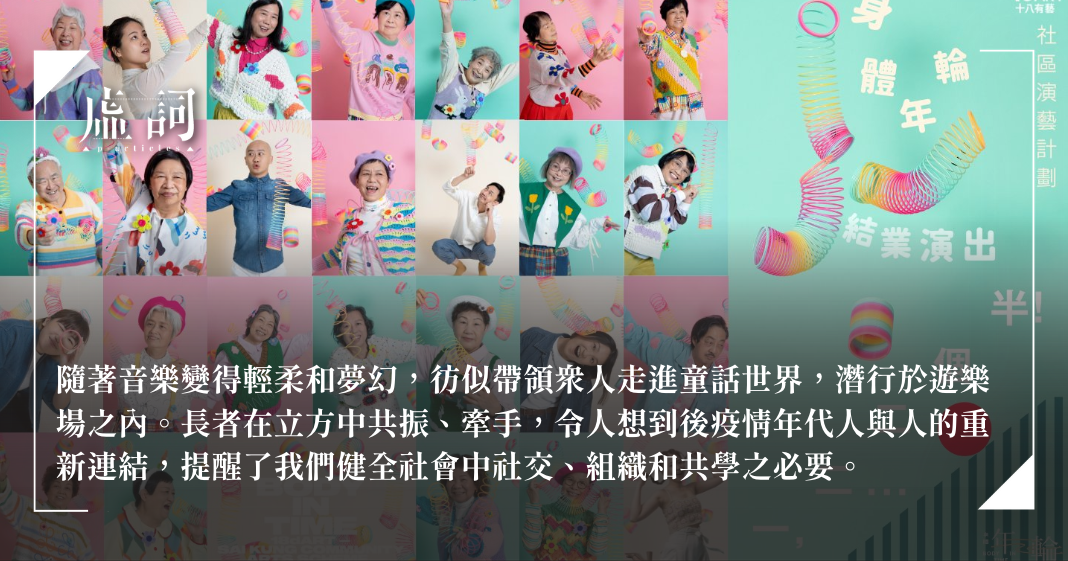

西貢市中心有座廢棄村校,近年被活化成為文娛康樂中心,《一、二…二個半》演出當日,連日大雨洗滌過後天空久違地放晴,在不加鎖舞踊館的年輕人引領下,一群長者穿上五彩繽紛的童趣服裝粉墨登場,讓村校變身為一座彩虹色的遊樂場,也令人想起老一輩成長的年代,曾有一群充滿活力和理想的花孩子,在大地上高唱愛與和平之歌。 (閱讀更多)

歧義的藝術——施遠、楊東龍聯展「橫睇掂睇」

藝評 | by 昌明 | 2023-10-18

近日「刺點畫廊」舉辦楊東龍及施遠的聯展「兩・個・展 II - 橫睇掂睇」,二人畫風迥異,但對香港有著同一的感情。昌明發覺這次聯展最奇異的,是兩位畫家都在追求歧義的藝術,楊東龍擅於用歧義手法來組織畫面,卻不是爲了傳達一個整體訊息;施遠則擅於以模糊形象來製造歧義,挑戰我們的視覺。 (閱讀更多)

藝文薈澳:澳門國際藝術雙年展2023——信仰在科技面前不卑不亢

每兩年舉辦一屆的藝術雙年展,是國際當代藝術體系中重要的展示活動,是不同地區將其文化藝術成就推廣到世界舞台的重要窗口。這種跨國界藝術活動深具歷史,是世界當代藝術最重要的指標型盛會,是當刻社會面貌及當代藝術最前端的探索,亦是全球文化互鑒融合的催化劑。這種定期舉辦、互相檢示學習的國際展覽,其中最具知名度的有過百年歷史的威尼斯雙年展、約六十年歷史的巴西聖保羅雙年展以及始於二戰後的德國卡賽爾(Kassel)文獻展(Documenta)。從上世紀90年代開始至今,越來越多城市致力舉辦代表自己的藝術雙年展,致全球迄今多於200個雙年展,這些展覽大多以主辦城市、藝術媒介或主辦的美術館命名,新的雙年展數量還在各大洲際持續增加,近年來備受注目的亞洲地區雙年展當數澳門國際藝術雙年展。 (閱讀更多)

凝住的臉

藝評 | by 徐皓霖 | 2023-09-29

音樂開始播放,舞者並沒有起舞。 螢幕顯示:動至你覺得這是舞蹈。 Celine Dion開始在唱——舞者黃寶娜和李振宇仍然佇立著。低頭、側頭,眉頭深鎖,煞有介事。然後張開雙眼,仰望上空,動作來得浮誇,卻自然,頭顱隨音樂擺動;快到副歌了,儼如水沸騰起來,時間、物理自有定律⋯⋯ (閱讀更多)

唯一的人就是所有的人——談張馨儀的藝術

藝評 | by 馮以力 | 2023-09-18

我讀到《殘疾資歷》時很深刻的部分是它引述一名德國精神科醫生寫的:「這個世界上,其實沒有精神分裂症,沒有抑鬱症,沒有成癮症,有的只是承受著不同痛苦現象的人。」我想這個城市裡每個人或多或少也有些傷痛,也因而需要一些排解。當不再以醫學分類,大家在痛苦面前其實是平等,所以張馨儀在〈時拭迴〉展覽中的另一房間展示她很個人的那張由精神科醫生開出的康復證明書正正並不是想觀眾用醫療框架去看待她和其創作,而相反是希望直視過去而超越過去,從一個整全的時間同時性(simultaneity)將過去和未來都聚於她的當下。說到這裡,應該會更感受到她由一個人權倡導者轉向做藝術家的因由,藝術那種從意識上長年累月的改變,雖然沒有搞campaign、project那些objectives和數據去check the boxes,藝術無形亦不自知,但先處理好自己心情,才去處理事情,釋放出來的人格力量可能更大。 (閱讀更多)