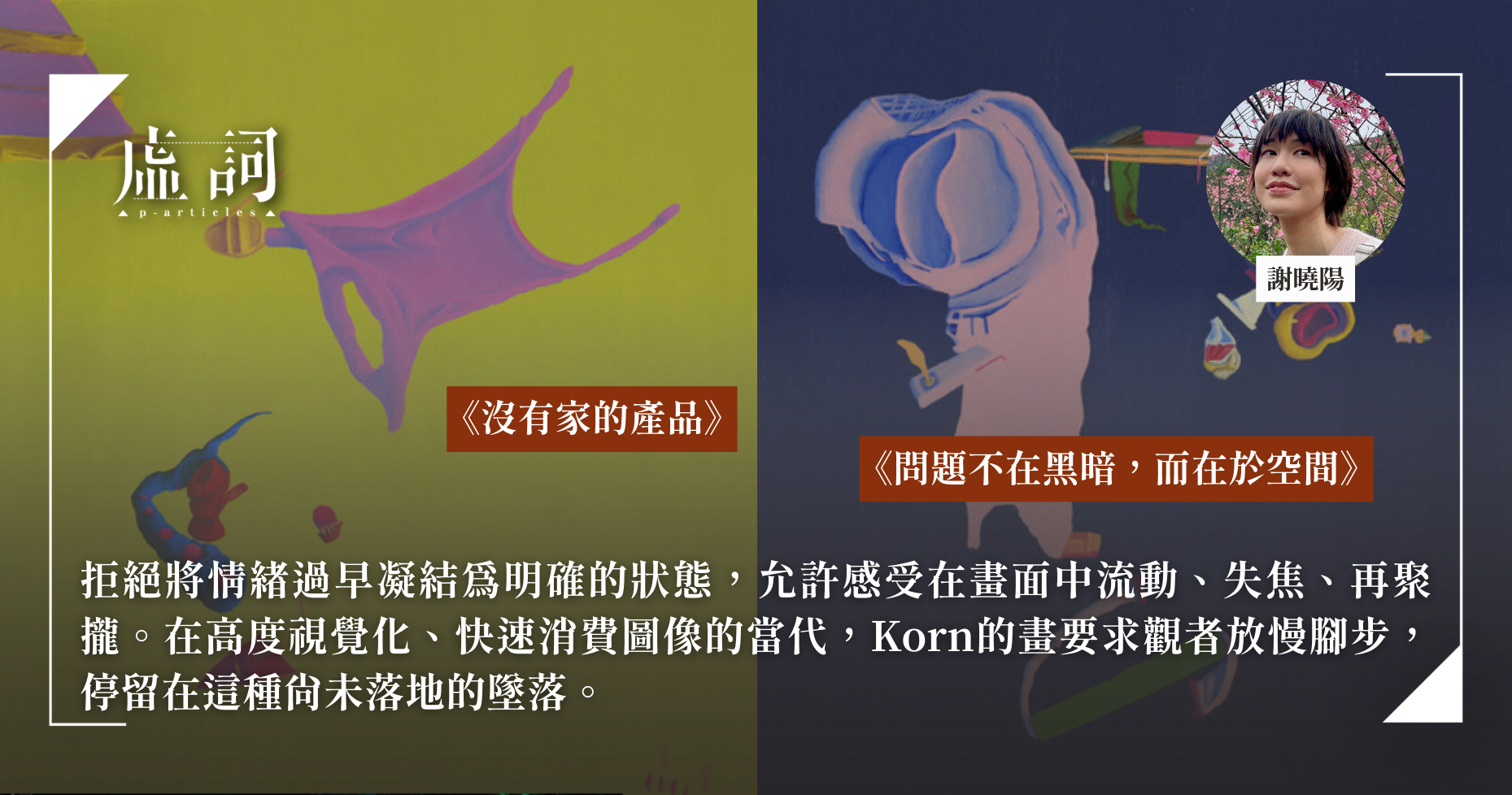

謝曉陽傳來藝術家 Asmus Korn藝評文章,指出Korn的作品所描繪的墜落並非事件,而是一種失去重量後、持續下沉的姿態,一段被延伸、被稀釋的時間。Korn透過其科學背景,將色塊與形體保持未被定義的流動性,又以個人化的符號語彙與詩意標題,拼湊出日常生活的深層狀態。謝曉陽認為,Korn 的創作在快速消費的當代社會中,以一種近乎靜止的「輕」,引領觀者進入一個延宕且安靜的心理空間,重新審視那些一直停留在途中,構成生命中那份不能承受、卻又無可迴避的輕。 (閱讀更多)

「視點的時光」:視點與時光對望

藝評 | by 王建鏗 | 2025-12-19

王建鏗傳來李本瀅和姚冬穎雙人展《視點的時光》藝評,指出展覽聚焦西區逾半世紀傳統老店,藉由「光」與「視點」重新審視流逝的歲月。前天文台台長李本瀅以科學理性拆解時間,利用「逆透視」裝置與視錯覺,呈現記憶中時間的變形與客觀定律;姚冬穎則採童趣與擬人手法,將老店舊物化為紳士或操勞婦女,為褪色的歷史重上色彩。王建鏗認為,兩位藝術家一理一情,透過截然不同的創作進路,在懷舊之外,更演繹出經驗碰撞下,視點與時光的相互對望與折射。 (閱讀更多)

鴿子夫人的奇思妙想——美國藝術家 Rhea Mack 的桃粉色平行宇宙

謝曉陽傳來美國藝術家Rhea Mack藝評文章,指出自稱「鴿子夫人」的Mack從家族舊照片汲取靈感,構築出由幽靈、怪胎與動物組成的「自選家族」。這些角色或多眼、或三頭身,且常身著標誌性的條紋服飾,每幅作品皆獨一無二,展現出不可預測的想像力。謝曉陽認為,Mack 視怪異為溫柔與真誠,透過重組世界秩序,為邊緣者提供包容空間,同時透過作品讓觀眾重新思考歸屬的定義,並擁抱內心那個自由且「怪異」的自己。 (閱讀更多)

母版圖騰:《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》

藝評 | by 劉政熙 | 2025-11-20

劉政熙傳來《重置陌像:夏碧泉的版畫實踐》藝評,指出《重》以悄然姿態,回溯著人與圖像之間原初、本真的關係,而夏氏以現成物拼砌的「母版」,藉此探討圖像生產、物質記憶與城市現代性。劉政熙認為夏氐的作品實踐迥異於斯佩羅的影像批判,轉而強調材質的感官融合與後設歸檔,又擺脫傳統框架,彰顯母版的親密與生命力,呼應本雅明對機械複製的反思,以及貝爾亭的圖像人類學觀點。策展讓母版擺脫附庸地位,如圖騰般與觀眾建立親密連結,在影像泛濫的當下,開闢出重溯物質記憶與靜思的空間。 (閱讀更多)

寫給文明的反叛之歌:綠葉劇團《山海經》第一部曲──山川命・終章

馮曉彤早前觀看了由綠葉劇團與西九文化區聯合主辦及製作出《〈山海經〉第一部曲——山川命・終章》的綵排,大受感動。她指出藝術總監黃俊達大膽「反叛」,結合六種語言、梵劇、武士刀與非洲鼓等鋪排,用盡方法去「反傳統」或「逃離文本」。演員的合演(ensemble)動作形成幾何圖形,藉此探討秩序與離群哲學。劇作更邀來本地樂團The Hertz低鳴音樂添反叛氛圍,邀觀眾摒棄成見,重新想像世界,與綠葉劇團一起反轉自己,劍走偏鋒。 (閱讀更多)