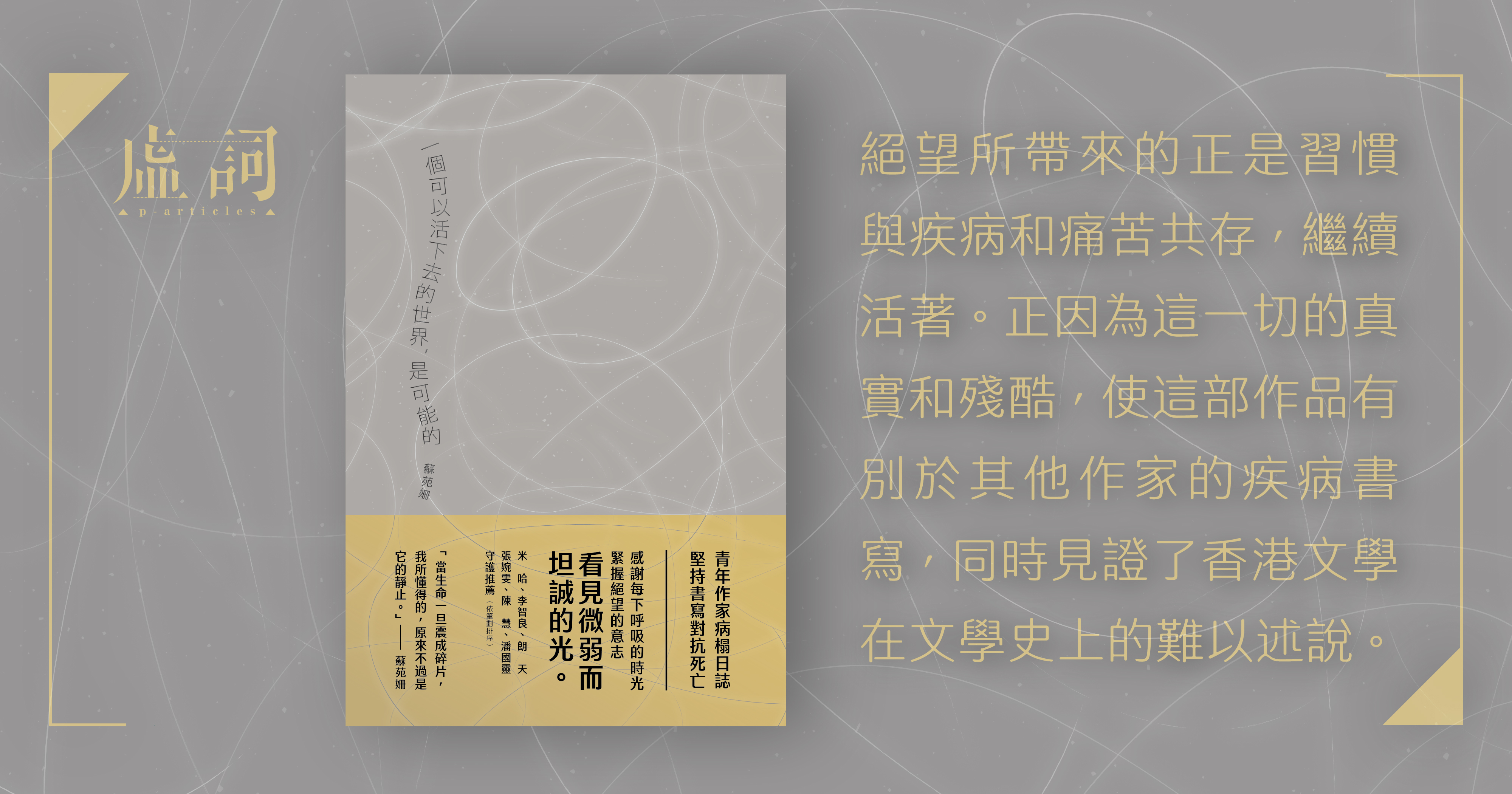

時代絮語——論蘇苑姍﹕《一個可以活下去的世界,是可能的》

對我來說,沒有甚麼可以如文字接住所有已經落地的,它是我在沉默中能被說出來的僅餘部分。

一、

匈牙利猶太裔學者盧卡奇(George Lukacs)指出,現代作家面臨的抉擇,是在實況報導(reportage)和小說呈現(fictional representation )之間作取捨。寫實主義強調社會意識,著重刻劃其中的幽暗面,這種以實況記錄式的寫作,只能流於表面,或是教條式說教,而不是吸引讀者進入藝術世界。他以莎士比亞的「馬克白」為例,指出該劇以馬克白為中心,暴露封建社會的解體和王權的鬥爭。

另一種的表達形式是自傳性體裁。盧卡奇又舉俄國作家崔耶哥夫(Sergei Tretyaskov)的小說Den-Schi-China為例,這部以國父孫中山先生的革命時代為背景,由當中一位革命黨人自述他的成長與經歷。這兩種表達正好吻合布萊希特對新舊劇場的對立看法。舊劇場容許觀眾去感受、投入和捲入其中; 新劇場則採用象徵舞台,加插評論等反寫實手法,務求使觀眾不斷注意到舞台的是戲,從而刺激觀眾思考。

我們把目光先回放到新文學史內。在五四後的一眾新小說中,不難找到運用具體小說人物同時打著感時憂國旗號的小說。有作家不甘只表現民粹的張揚,寧願隨感覺意識先行。這批被後世稱為新感覺派的小說家,用追求頹廢浪漫去回應革命者的吶喊。在這群男性當導的作家當中,女性作家在新時代、新思想的刺激下另辟蹊徑,其中海派作家蘇青與張愛玲,以獨特的疾病書寫去訴說她們的小說人物。蘇青的《歧路佳人》裡的符眉英,因讀書過度而得「骨髓結核」。眉英原為大學講師,在當時是新女性的代表。蘇青由書寫疾病繼而描寫新女性心理的疾病,由外而內再擴展至對當時社會對新女性因病所面對的黑暗與絕望。張愛玲的小說也不乏疾病的書寫,《金鎖記》中就是「一屋皆病」的例子,而且是由內到外均有病症。看姜二爺的骨癆、芝壽的肺癆,還有曹七巧對大煙的倚賴和她對季澤情慾的壓抑,要求女兒長安對情感的擠壓,表現一個倫理失序的病態時代。張愛玲在三十三年後,把曹七巧轉生成柴銀娣,透過鴉片繼續編織著她的綺夢,但那時的年輕人已經不大有吃煙的,只是「沉醉於舞女的溫柔、鬧離婚」中,這樣又回到了新感覺派中的一眾男性想像,輪迴不息。

二、

述說大時代下的血淚不難,述說大時代的「難以述說性」才是困難。海派女作家的疾病書寫,以小說人物之病同時寫女性自身處境之痛,正是針對自我的病去嘗試為那時代把脈。她們建構的小說人物當中或具備自述成份,但以虛構的小說人物去述說大時代,以零碎、虛假的小我去書大我的「難以述說」,畢竟有一定的局限性。蘇苑姍的《一個可以活下去的世界,是可能的》卻是以直面的、自傳性的疾病書寫,把時代、疾病、「時代」的「疾病」中那「難以述說性」展開。即使當中因身體的艱難而難以建構一個完整的故事,誠如作者自述,只能以零碎的文字去憶述,因為「身體的痛,只能一個人去經歷。」

羅蘭.巴特(Roland Barthes 1915-1980)在他的《戀人絮語》中,藉歌德的《少年維特的煩惱》,研究戀人的傾吐方式和絮語,成為一種特殊的話語 (un discours monte)。蘇苑姍所書寫的既是一種真實的疾病的書寫,同時也是一種在文學史下的獨特本土話語。用語言學的術語來說,這種表述(dis-cursis)並不是辯證發展的,情境的分佈呈散型,而非聚合。這種呈水平狀的絮語不帶任何超驗性,任何拯救人類的宏願或任何傳奇色彩。當然,旁觀者對這些帶著痛苦的話語都能賦予某種意義,人們也愛按著因果律或哲學上的目的性,或是以道德訓誡的意圖來解釋。這些,蘇苑姍總會對健康的人,那不明白的安慰極之不屑。人總愛說:要忍耐、看開一點。放下,一切就會安好。她反問﹕

不需要教我怎麼放下,不需要告訴我應該怎樣怎樣。為甚麼不能難過? 為甚麼一定 要堅強? 為甚麼要像甚麼也沒有發生?

未嘗過切膚之痛的人只能從文字上去理解字面上的意思,把「切膚」兩字視一組動詞,或是以「切膚」作為後面痛苦的形容詞。羅蘭.巴特對這種陳述、獨白、私語,以及反映的文體的原則就是不能排列,不能形成順序,逐漸進展。它們沒有先後之分,一切尋找意義的企圖註定是徒勞的,蘇苑姍不是把自身痛苦的碎片拼湊或拋擲給讀者,而讀者也不需要刻意尋找作者想表達的微言意義,我個人相信,她只是把生命內最深處(和身處)的黑暗與痛苦以文字書寫出來。閱讀《一個可以活下去的世界,是可能的》是一個過程,我們所能作的,不過是Susan Sontag所說的「旁觀他人之痛」。蘇苑姍的絮語包含對戀人情感的回憶、自身疾病的書寫,更有從痛苦思考中流露出對香港的熱愛,這正是閱讀她情感絮語的彌足珍貴之處。

三、

從身體淌血開始,蘇苑姍的生命就跟香港的命運連上。這位早慧的女作家過去曾以「伊迪芙」為筆名,涉獵詩、散文和評論,旁及電影、小說等文本,書寫她眼中的香港。她從「少年Pi的奇幻漂流」看到奇幻故事背後那血淋淋的殘酷真相,身體的狀況固然殘忍,但這幾年的香港更是面對難以述說的殘酷。巴特稱有兩種絕望﹕抑鬱的絕望和歇斯底里似的絕望。在〈絕望是撐下去的理由〉一章中,她以身證道,用自身的惡疾去表達香港抗爭的波瀾。沒有細節的描繪,也沒有場景的記錄,她就用文字去直面黑暗:

我學會在一個場景裡想像如何,由被黑暗壓住、動不了,到被黑暗支撐。儘其可能, 繼續活著,為對的事繼續活著。

沒有艱深的理論或旁觀者式的道德批判,她重申﹕絕望是我們必須撐下去的理由。蘇苑姍在書寫人對痛苦的旁觀、虛假的安慰、無力的同時,更把醫院空間中的聲音、場景和可怕的程序——插進骨骼的聲音、抽骨髓的過程,鉅細無遺地呈現給讀者,絕望所帶來的正是習慣與疾病和痛苦共存,繼續活著。正因為這一切的真實和殘酷,使這部作品有別於其他作家的疾病書寫,同時見證了香港文學在文學史上的難以述說。

她評淮遠的《獨行莫戴帽》,說他抗拒宏大敘事,只記日常瑣碎,但人生正是通過種種瑣碎構成的。以過去的瑣碎理解,以「未走的前途」實踐。她是這樣理解淮遠,正如她也是如此理解生命。在拒絕長大與成熟到腐爛之間,原來蒼白的不是我們,是我們的時代。

我們不得不如此。