花開花落終有時——論《繁花》

一九九零年的十二月,我在現已拆卸的北角金鴻基戲院看《阿飛正傳》,那時還在諗中二的我,看到梁朝偉從櫃子取走錢包到梳理頭髮的經典一幕,伴以Xavier Cugat(1900-1990)的Jungle Drums,再到字幕突然升起的那一刻,我跟旁邊的同學一起面面相覷,暗忖:「咁就完咗?」其時戲院媽聲四起,問候家人之聲不絕於耳,大家在錯愕和憤怒中步出戲院,嘗試在附近的連鎖快餐店梳理電影緩和還未平復的情緒,卻又覺總是千頭萬緒不知從何說起。後來《阿飛正傳》在香港電影金像獎、台灣金馬獎、亞太電影展、法國南特等影展大放異彩,奠定王家衛為國際導演的地位。如果香港從後八九到九七後的喜劇電影是奉周星馳為圭臬,那麼要選後八九、九七後到千禧年的香港藝術電影代表,王家衛也是當之無愧的。當然,這樣的區分就如把藝術強行二分成文藝和通俗般粗糙,畢竟在《阿飛正傳》之前,王家衛還拍過《旺角卡門》,當過《江湖龍虎鬥》的編劇,他並非不懂市場運作;相反,正是因為他太懂市場,他寧願堅持以時間去換取在電影史上留名,而王家衛在電影史上留下的,正是他的iconic,他的格調。

作為早已蜚聲國際的導演,王家衛在耳順之年仍選擇挑戰他不熟悉的範疇,放棄他過去沿用的演員班底,把《花樣年華》和《2046》的第三部——《繁花》以電視劇的形式拍攝,這念頭本身就需要具備非凡的勇氣和毅力。要知道當代電視劇跟電影在製作成本上已越來越接近,但在市場接受上仍存在相當明顯的分野。電影可以依賴演員和導演的名氣而吸引觀眾入場。對觀眾來說,即使故事再不堪,也不過是浪費一張戲票跟兩個小時而已,但電視劇除了取決於演員的表現,更重要的是導演說故事的能力。內容的吸引力跟觀眾的追捧度唇齒相依,其追看性與話題性在商業利益上更是綑綁在一起。這部以金宇澄原著同名小說為藍本的三十集長劇,一如王導既往作派籌備經年,開播後回響兩極,褒貶不一。在豆瓣網站起播初期更是以劇情「徹底凌亂」的負評居多,令筆者想起當年在戲院看《阿飛正傳》的情境。

《繁花》起初引起觀眾的詬病主因有二:一為劇情碎片化,節奏推演緩慢;二則電影鏡頭太唯美,觀感不似九十年代。第一個問題牽涉劇集的追看性。陸劇廿年的類型離不開宮鬥、耽美、言情、修仙、諜戰、商戰,這些類型劇每受國家廣電局的政策影響而不時對劇集內容作出刪減改動,業界因而有所謂「愛情劇不得黏膩,神鬼動畫不得基於宗教、軍事片不該打仗流血、穿越題材不影響歷史」之說,《繁花》被認為故事碎片化,主要原因是劇集在形式和格局上都不是觀眾熟悉的套路模式。胡哥飾演主角「寶總」不久就遭遇飛來橫禍,讓觀眾完全不明所以,還以為又是一部上海黑幫江湖故事,殊不知王家衛在故事開初已道明來意。第一集字幕浮出的「引子」,到《繁花》實體小說本自近拉遠的運鏡,接著是作者金宇澄本人與「寶總」的對話:「獨上閣樓,最好是夜裡。」表明這是寶總的「夜.上海」回憶。然後是他的旁白:「一九九二年十二月的上海,霓虹養眼,萬花如海。中國改革開放的總設計師鄧小平南巡講話,加快了中國股份制改革的步伐,舉世矚目」道出上海崛起的根源來自國家經濟改革開放,回憶的結語是:「這一切都不是夢,是醒不過來的現實」,這就是導演從一開始就為整個劇集定下的基調。外表看似刻劃張愛玲式的上海意象,繁華又蒼涼;實質在書寫中國現代化的原始積累階段,是一部旗幟鮮明為改革開放護航的電視劇。對年輕的千禧世代而言,這腔調是不搭弦的,因他們早已享受著全國證卷交易所帶來的經濟成果;對曾目睹九十年代經濟爆炸的我們那一代人來說,又會覺得王家衛拍的上海像霧像雨又像風。《繁花》拍攝三年,開播前後雖爭議極多,最後迎來的成功卻是意想不到的。開播平台騰訊熱度值超過三萬,彈幕互動量超過一千萬,累積熱搜近一千四百個,微博話題量破一百億,劇中的黃河路、和平飯店成為旅遊景點,劇中的食品、值入的廣告也為當地經濟帶來動輒千萬計的龐大收益,金宇澄的原作小說甚至再版至供不應求,這種空前的盛況,或許正是國內觀眾對千篇一律的陸劇一個最直面的回應。

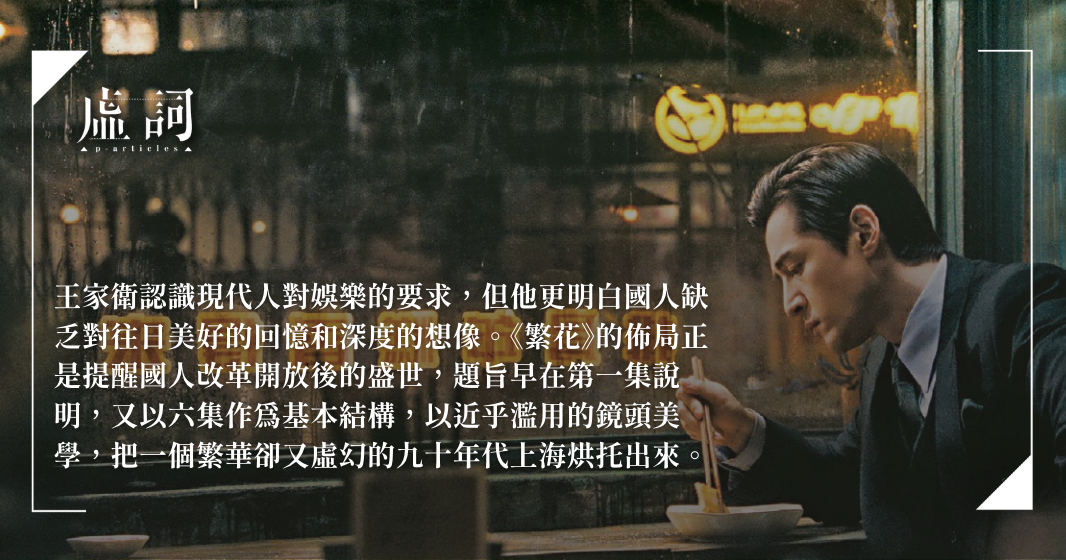

王家衛認識現代人對娛樂的要求,但他更明白國人缺乏對往日美好的回憶和深度的想像。《繁花》的佈局正是提醒國人改革開放後的盛世,題旨早在第一集說明,又以六集作為基本結構,以近乎濫用的鏡頭美學,把一個繁華卻又虛幻的九十年代上海烘托出來。實際上,你可以從這個地方看到不同時期的上海,從城市再把場景壓縮在黃河路各個小人物身上,第七集開始把重點放在四個主線人物,古典章回小說式一男三女的故事,只是場景轉換在新興的飯店和交易所裡,飲食男女跟經濟博奕,既有海派腔調的男女大欲,又有京派風華的百姓日常,加上左派獨有的男女革命「友情」,王家衛在意識、美學、娛樂、節奏都取得奇妙的平衡,還保持他獨有的iconic腔調,這對國內的電視劇觀眾群來說都是新鮮的,而跟國內的火熱程度相比,香港觀眾對《繁花》可說是近乎冷待。

用阿寶在至真園開幕時所說:「一切都是必然的,在劫難逃。」香港觀眾對王家衛不會陌生,但對王家衛用滬語拍上海故事並沒有共鳴。九十年代的改革開放,香港同期已經是一個成熟的國際金融市場,上市併購借殼都不是新名詞。強總和保總的博奕,並不比方展博跟丁蟹當年的對決來得精彩。三女一男的情節,在中西文化交匯的香港更不陌生。我們很早已看過紅樓金瓶海上花長恨歌,西方古希臘式的悲劇英雄,在面對命運三女神的擺佈下亦百般莽撞,意圖走出命運之神的掌控之類的情節,對香港人來說又是可望而不可即,都是一班中產的附庸風雅物。唯一讓我們把《繁花》的上海跟香港影像重疊的,或許就是那些或熟悉或陌生的歌詞。第一集用了〈我的未來不是夢〉以回應小說裡的「獨上閣樓」,第二到五集用了傳統滬劇〈燕燕做媒,茅善玉〉、《陽台上》主題曲〈羅馬尼亞姑娘〉和紅歌〈五星紅旗風飄揚〉作為城市與歷史脈絡間的串聯,第六集以當時紅遍半邊天的歌手費翔〈冬天裡的一把火〉唱火〈三羊〉國產品牌,中間配以《花樣年華》的配樂,王傑的〈安妮〉和Beyond的〈不再猶豫〉,在正式迎接經濟熱浪之初也為三女一男的主線劇情鋪路。針對三位女角的〈執迷不悔〉、〈夜風中〉、〈你是我胸口永遠的痛〉、〈赤的疑惑〉、〈無言的結局〉、還有日劇經典《東京愛的故事》主題曲,令人想起多年前不知凡幾的中港熱戀,但這些中年回憶對比改革開放又顯得何等地微不足道。香港人或許不想從王家衛的上海中看到香港,正如劇中多次說的海派名言「都回不去了」。無論現在國內《繁花》之火有多熾熱,香港人此刻最關心的,還是山姆會員店的週末團購,正是一國兩制下娛樂和民生的真正繁花。