SEARCH RESULTS FOR "二戰"

澳總理穿 Joy Division樂隊上衣被批反猶太 團名純屬小說虛構名稱 非真實納粹機構

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-11-27

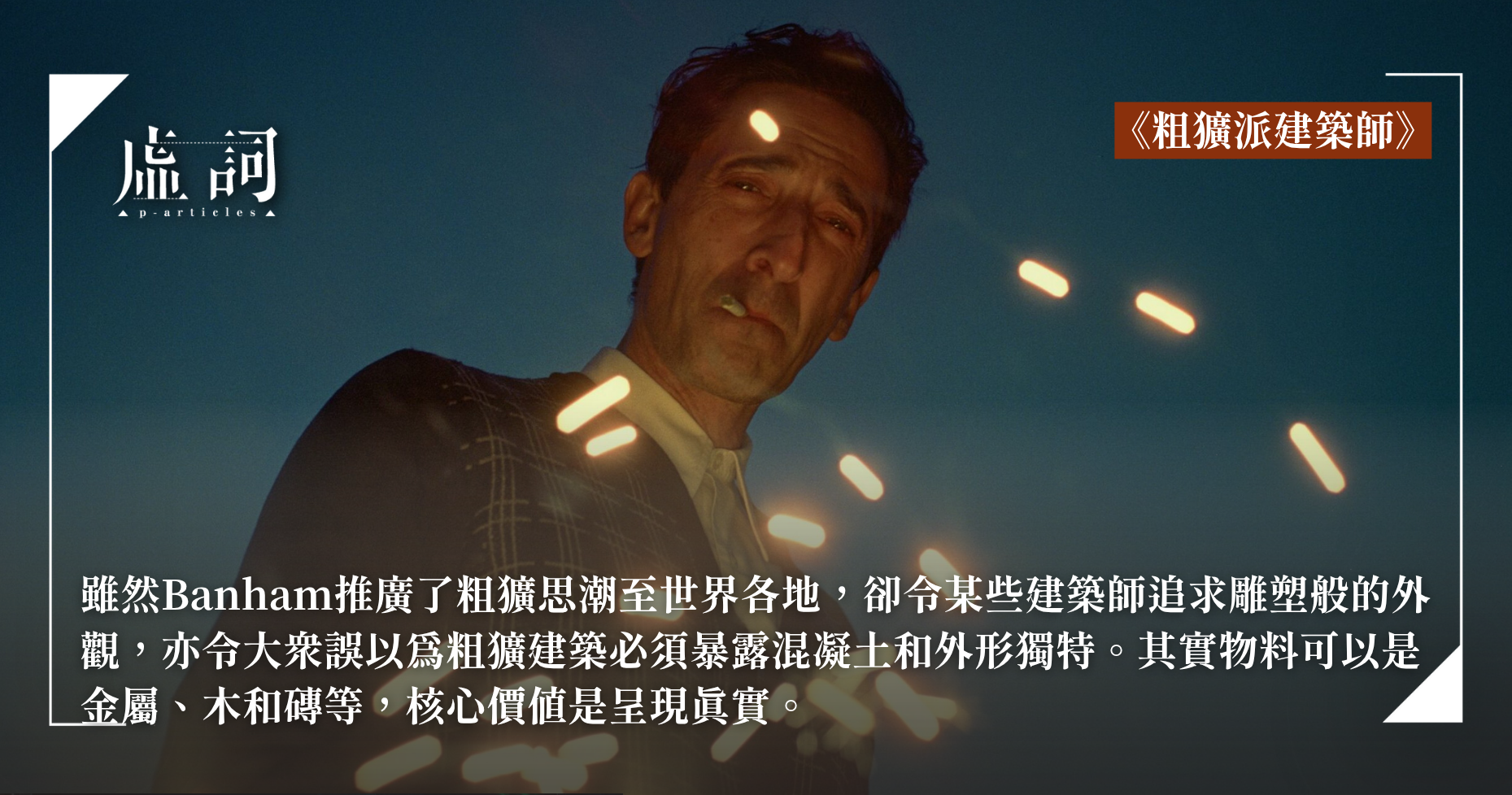

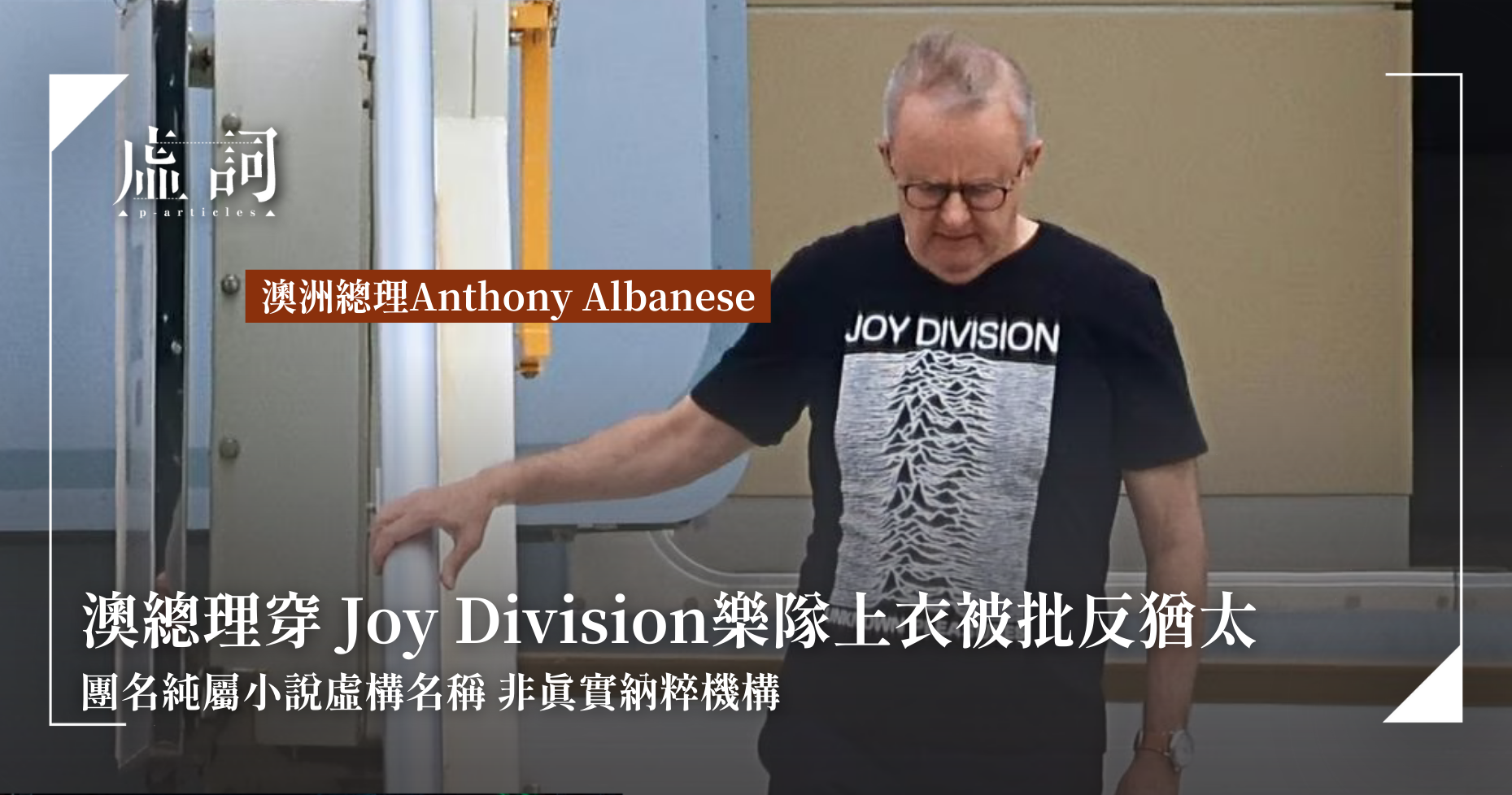

身為一國之首,在公眾場合的服裝往往不僅是個人品味的展現,更可能被對手放大為政治攻防的武器。澳洲總理Anthony Albanese於2025年10月23日結束訪美行程返國,下專機時未著傳統西裝,而是穿著一件印有Joy Division經典專輯《Unknown Pleasures》封面的黑色T-shirt,因而在一週後遭到反對黨猛烈抨擊,被指控「支持反猶太主義」。

文學即是抵抗:冷戰與二戰、《維爾紐斯撲克》到《西伯利亞俳句》

歷史 | by 趙恩潔 | 2025-09-11

立陶宛能夠在面對強權時有著不退縮的骨氣,或許來自他們經歷過二戰及冷戰期間的歷史,而從其文學作品中亦可昭見。趙恩潔指出Ričardas Gavelis的《維爾紐斯撲克》中,以迷離破碎的敘事,揭示蘇聯統治下人性的猜忌與自我審查;Jurga Vilė和Lina Itagaki的圖像小說《西伯利亞俳句》透過孩童的純真視角,呈現流放悲劇中的童真與希望。儘管兩部作品風格迥異,卻展現出立陶宛人以文學作為抵抗歷史的壓迫,在集體創傷中注入人性光芒與樂觀,重新詮釋歷史傷痕。