SEARCH RESULTS FOR "文人"

資深傳媒人、《明報月刊》前總編、《百姓》半月刊創辦人胡菊人逝世,享年92歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-09-11

資深傳媒人、《明報月刊》前總編、《百姓》半月刊創辦人胡菊人,於9月3日離世,享年92歲。在家屬訃告中表示,胡菊人在加拿大溫哥華列治文醫院睡夢中安詳離世,家屬意願不公開舉殯,安葬禮已於本拿比海景墓園舉行。他曾先後擔任多份重要刊物的職務,包括《大學生活》社長兼主編、《中國學生周報》社長,以及美國新聞處《今日世界》叢書部編輯。1967年,胡菊人應《明報》創辦人查良鏞(金庸)邀請,擔任《明報月刊》總編輯一職長達13年。胡菊人逝世消息傳出後,知名作家沈西城在社交媒體發文悼念,表示:「我的伯樂,尊敬的胡菊人先生去世了,痛哀!」前立法會議員毛孟靜稱胡菊人為貴人,是「香港最具真正文人氣質的知識分子」,並表示他對自己的鼓勵與提攜意義重大。

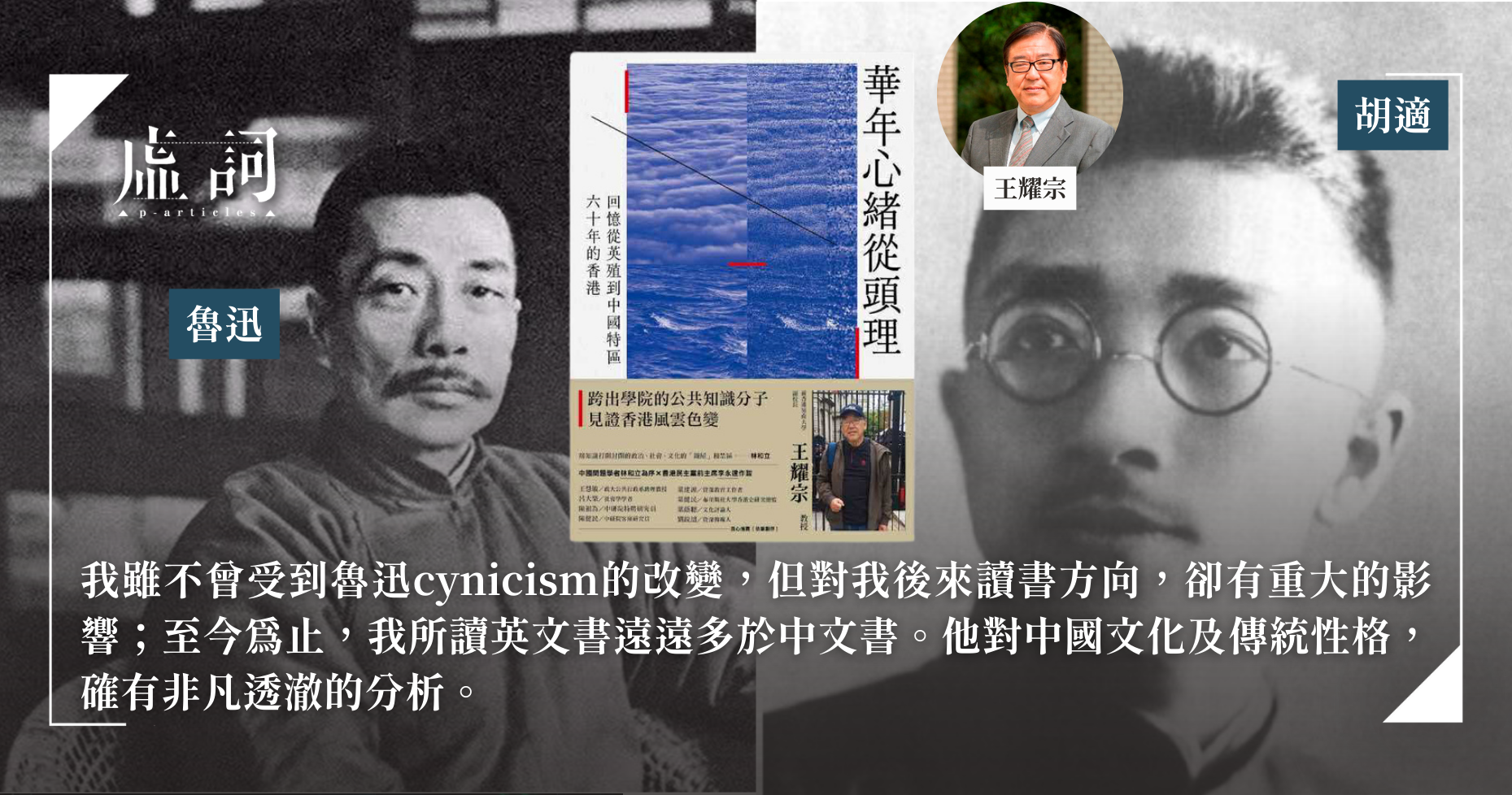

【新書】王耀宗《華年心緒從頭理——回憶從英殖到中國特區六十年的香港》書摘——〈博覽群書 知識啟蒙〉

其他 | by 王耀宗 | 2025-08-25

香港政治學者、公共知識份子王耀宗教授近月出版新書《華年心緒從頭理》,以筆墨記錄自身的生命經歷,從中窺探香港當代文人史重要篇章。在〈博覽群書 知識啟蒙〉一篇中,記述王耀宗自幼求知慾旺盛,從《三國演義》等古典小說入門,常流連灣仔舊書攤,覓得豐子愷、傅雷等佳作。中學時代,新建成的大會堂圖書館成為他的知識寶庫,在此他接觸了《中國新文學大系》,深受胡適與魯迅的思想啟蒙,抄錄魯迅《野草》篇章,並廣泛閱讀陳獨秀、茅盾、巴金等人。周鯨文的《風暴十年》與台灣《文星》雜誌的李敖等作家,深刻形塑了他對政治與傳統的批判視野,奠定其一生的知識基礎與探索方向。

【新書】《虛度年華——世界文豪的那些年》編者序——〈回首行樂地〉

書序 | by 虛詞編輯部 | 2025-07-16

生命的劇情起伏轉折,意義總是後來才知道。二O四六出版社出版新書《虛度年華——世界文豪的那些年》,將「虛詞」的專欄「虛度年華」的文章結集成書,抽取個別文人的特定歲數聚焦放大,讓讀者可以更細緻地看文人當時的境遇,當時的社會環境,某個年份在文人的文學生命與文學史脈絡中的位置,以及他們複雜幽微的內心。彼時文章主⻆對未來懵然不知,反倒讀者應有時間視角的制高點,讀者才能細味時間的意義——而日後再讀,讀者會有更複雜的體會,與我們自身的生命有更多層次的對話。

2025年文人春遊推薦

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2025-01-29

農曆新年飲飽食醉,食團年飯之餘,與親朋好友出外遠足「行大運」亦十分適合,可以活動一下身體之餘又可以增進感情。「虛詞」今年邀請了四位「行得之文人」為大家推薦行山路徑,有難有易,有辣有唔辣,任君選擇,最緊要係按照自己程度選擇最適合的路線﹐千祈唔好夾硬嚟!

陳湛銓與《修竹園文》:香港南來文人的治學風貌

現身說法 | by 劉禕泓 | 2024-04-13

陳湛銓是香港著名的「南來文人」之一,因其關於國學和文學的學識深厚,被同時代的文人尊稱為「國學之父」。商務印書館最新出版的《修竹園文》乃其著作系列的最後一本,收錄其自1935年至1985年在香港及內地各大報章上發表的學術文章、時事評論、講辭書信。此書為其幼子陳達生與孫廣海所編,陳達生圍繞此書作五問五答,介紹編校先嚴文集的經過及其「有自得之樂,人之心胸才得遠大;能安於最小享受,才可得到最高成就」的國學教授之道。

亂世中漂泊的溫柔,「亂世文人,大歷史中的微妙緣份」講座紀錄

報導 | by 飛 | 2023-02-28

香港兒童文學作家周蜜蜜推出的自傳《亂世孤魂:我與羅海星,從惠吉西二坊二號到唐寧街十號》,經歷時代磨練的周蜜蜜記錄下顛簸的遭遇,曾經歷文革和種種風波的她,以回憶錄帶出成長的磨難、戀愛情感、文化及生活見聞。台北國際書展邀請到周蜜蜜及台灣作家吳鈞堯,由鄧小樺主持,以「亂世文人,大歷史中的微妙緣份」為題,談談亂世中的文人緣份。

【髮型屋關門】理髮成男人之苦,這些文人竟能逍遙「髮」外……

其他 | by 虛詞編輯部 | 2022-02-23

政府勒令全港理髮店關門之先,大批男士為免顏值受創,急急腳排隊剪髮,被稱為「飛髮集結」,後來更有好心人登上大帽山英雄亭免費提供「流動理髮」。擁有烏黑濃密的頭髮,代表身體機能健康,本身應當高興,但理髮店休業至四月,理髮誓必成為各位愛美男士的煩惱。「虛詞」細數藝文界,哪些高人能倖免於這場髮型危機,逍遙「髮」外?

【蔡炎培逝世】痛失文壇瑰寶,文人悲慟緬懷 崑南:對炎培的思念是永久的

報導 | by 虛詞編輯部 | 2021-10-27

本地詩人蔡炎培日前離世,文壇中人對此悲慟不已。痛失這位文壇瑰寶,其摯友崑南與多位作家在社交平台各自抒懷,緬懷彼此相處的點滴,回憶他生前豪邁任情的風采。

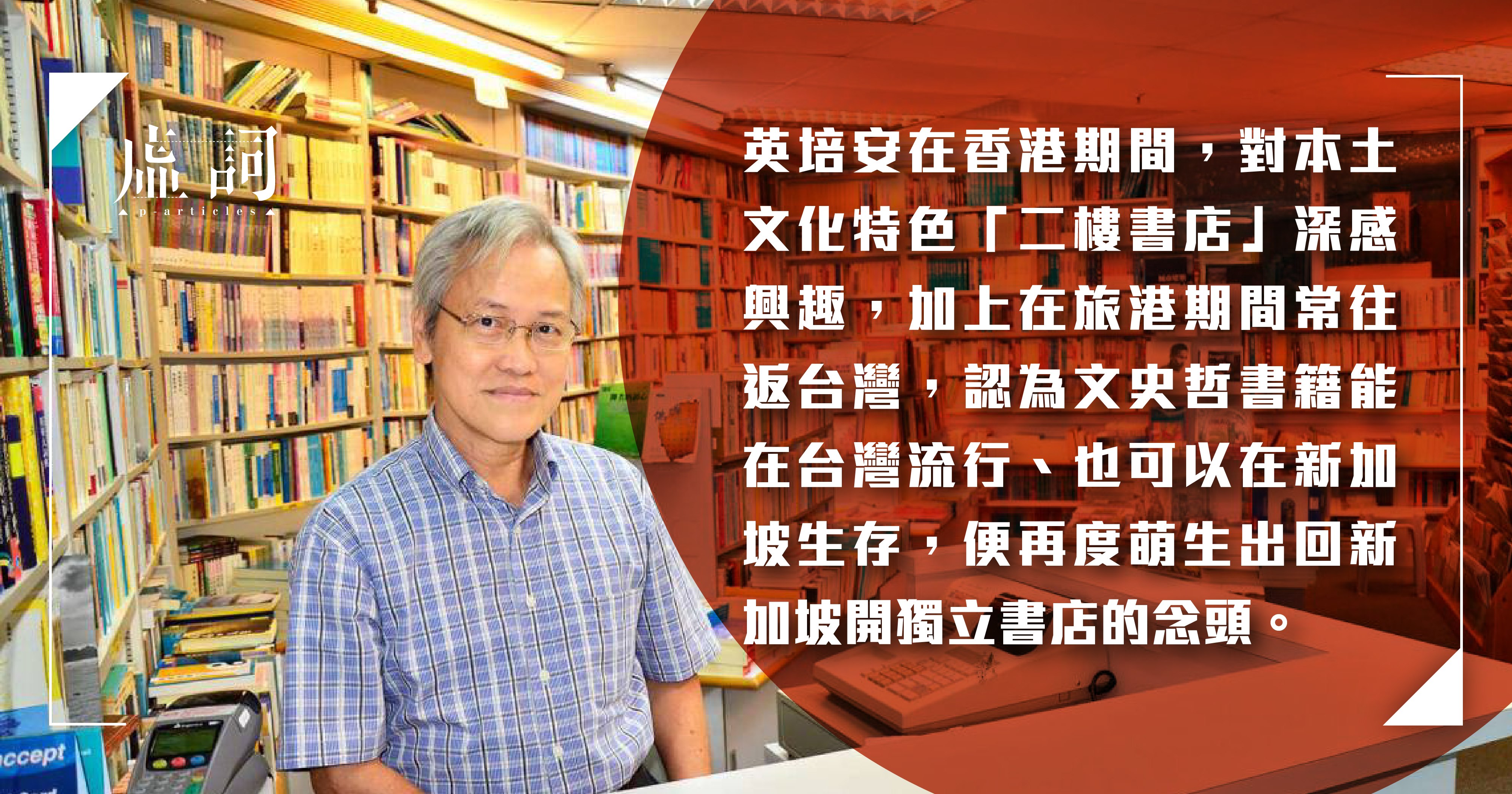

悼念新加坡文人英培安先生

散文 | by 沈旭暉 | 2021-01-15

新加坡文壇前輩英培安日前病逝,沈旭暉回想與故人的數面之緣,以及造訪其創辦的草根書店獵奇搜書之事。原來英培安之所以在新加坡開設獨立書店,是由於旅居香港期間,受本地「二樓書店」文化的啟發,惟書室一直經營艱難,英培安甚至以稿費和出版社兼職收入補貼,才能勉強維持。

【教育侏羅紀】落草者言:一個「中文人」對香港中文教育的幾點反思(上)

教育侏羅紀 | by 邱嘉耀 | 2021-09-24

我是第一屆文憑試的考生,也是典型的文科生。由於我修讀的科目的考核模式都是以申論、述評或寫作為主,三年下來,使握筆姿態本已不佳的我也練就速寫的技能。

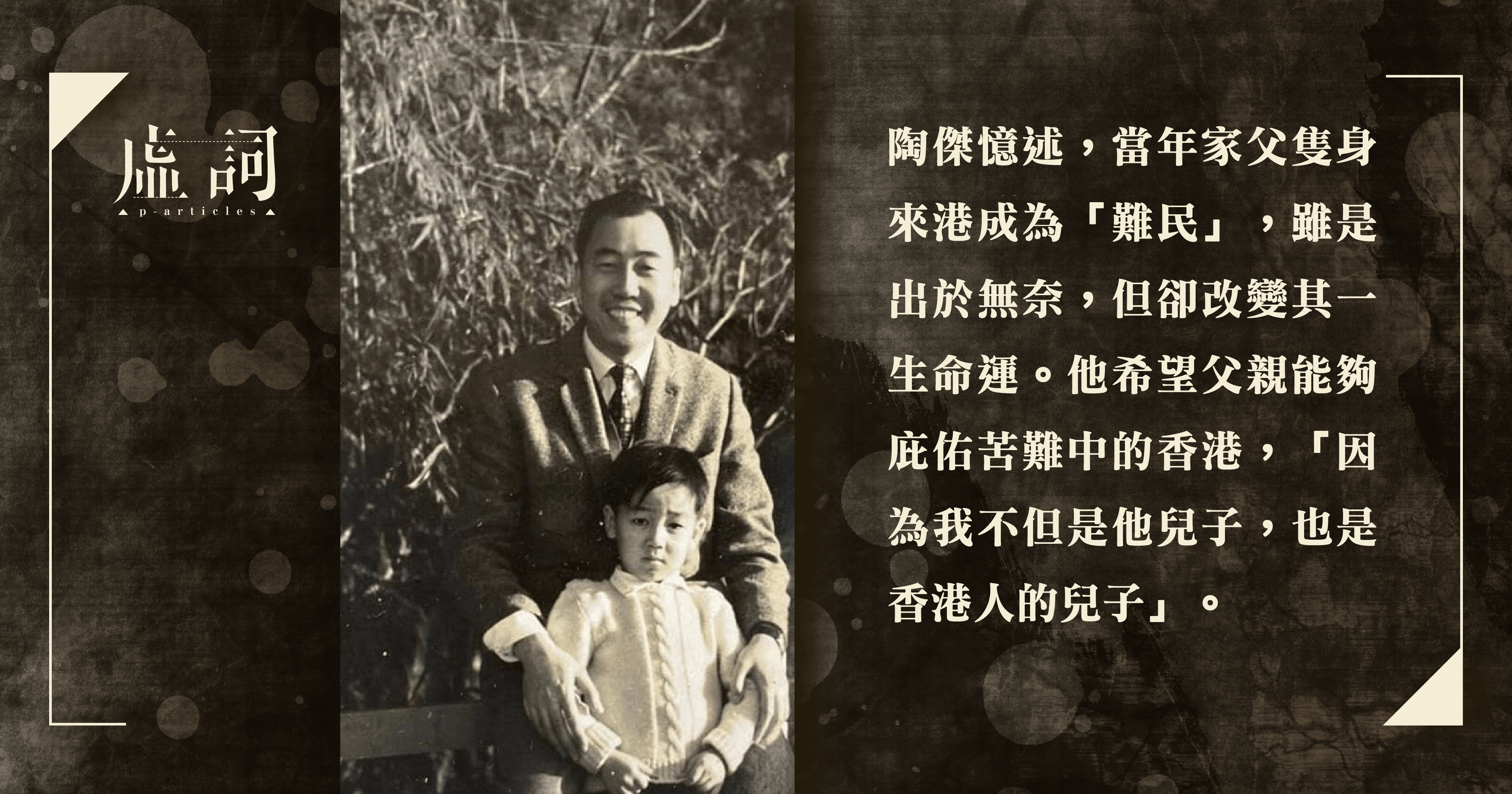

陶傑父親曹驥雲逝世 顛簸半生的香港左派文人

報導 | by 虛詞編輯部 | 2020-02-26

家父離世後,陶傑分別在Facebook專頁及商台節目《光明頂》憶述,當年家父隻身來港成為「難民」,雖是出於無奈,但卻改變其一生命運。他希望父親能夠庇佑苦難中的香港,「因為我不但是他兒子,也是香港人的兒子」。

【食不相瞞】蛀牙血糖小case!民國文人的甜味狂歡

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-06-11

甜,一個叫人又渴望、又害怕的字。澳大利亞斯威本大學人類精神藥理學中心的研究員帕塞(Matthew Pase)曾以實驗證明:喝汽水和果汁頻率更高的人,平均腦容量更小,記憶力更差,因此甜也總是與蠢笨、呆萌、肥胖自然掛鉤了。然而在文學史上,甜又是那麼不可或缺,甚至不少作家都嗜甜如命,寫甜味也寫得入木三分。

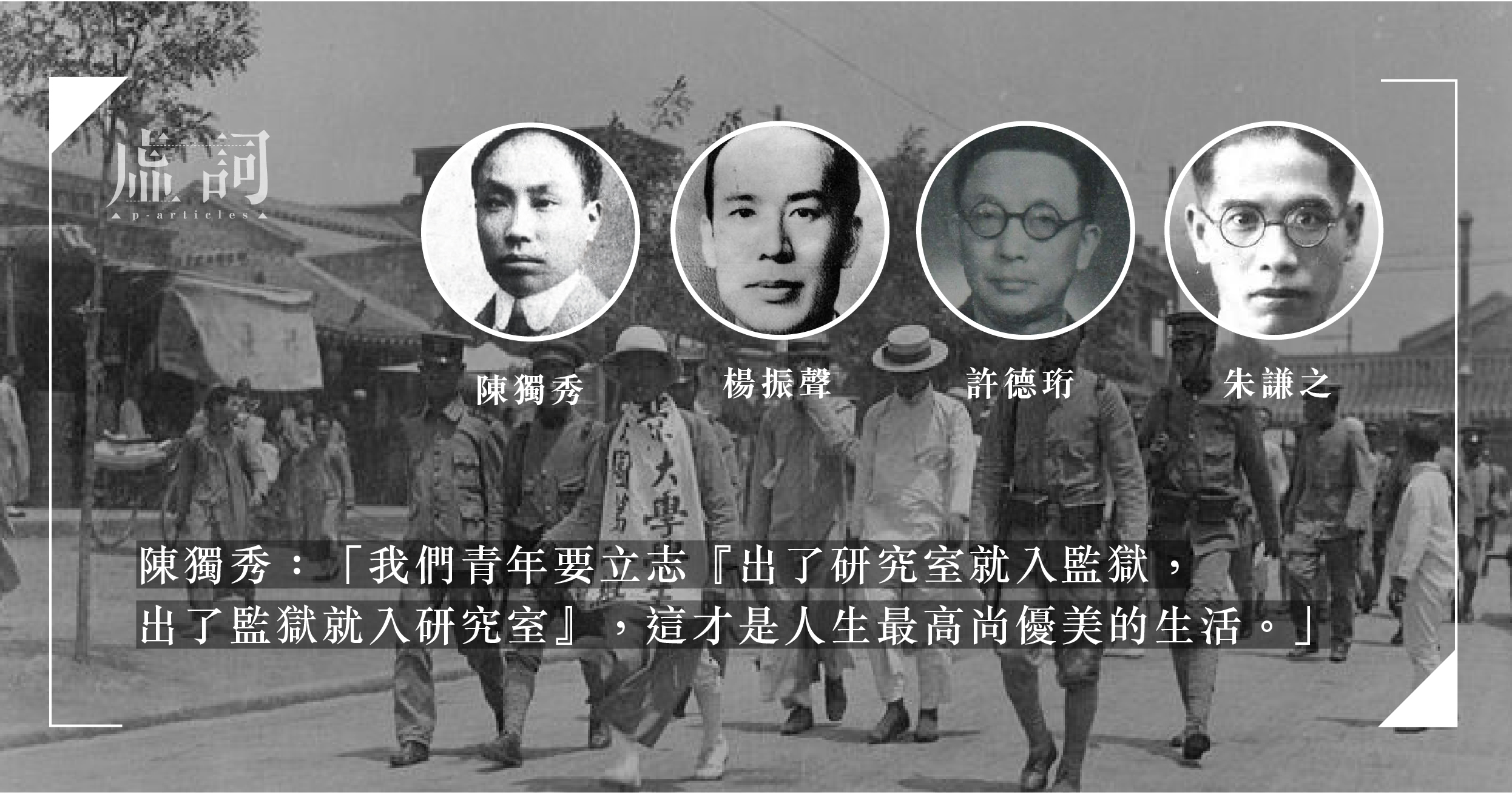

【五四百年小輯】文人學生入獄:穿梭監獄與研究所,才是最高尚的生活

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-05-07

因傘運入罪而坐監的,不少是學生學者;而細數在五四前後入獄之學生學者,也著實不少。百年已過,兩者的待遇與命運相照,又有何異同?

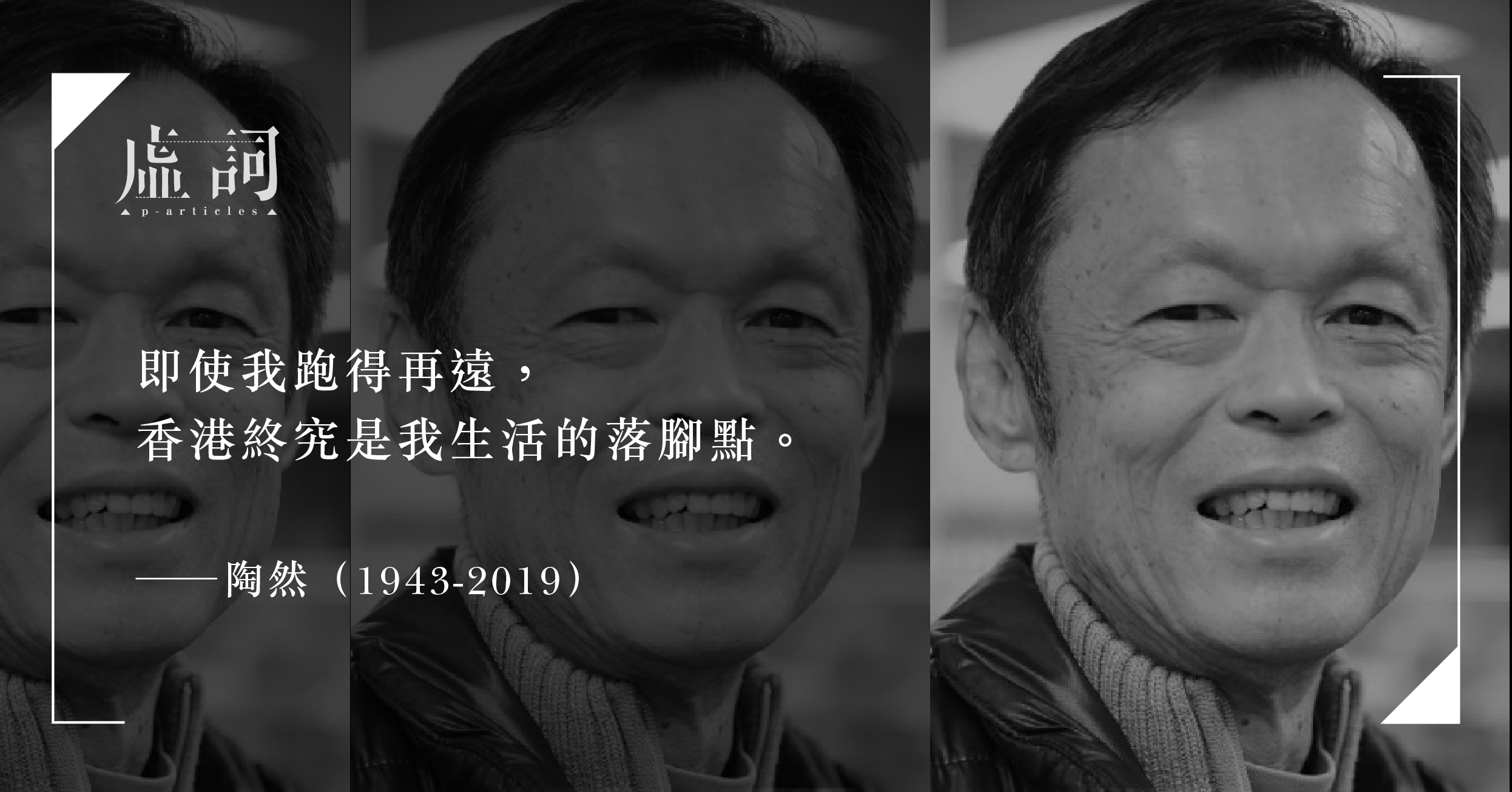

《香港文學》前總編陶然辭世 文化界惋惜追念

其他 | by 虛詞編輯部 | 2019-03-12

香港作家、《香港文學》前總編輯陶然,本月9日因肺部感染,於東區醫院逝世,享年76歲。猝然辭世,不少認識陶然的文學界朋友都真情相悼。

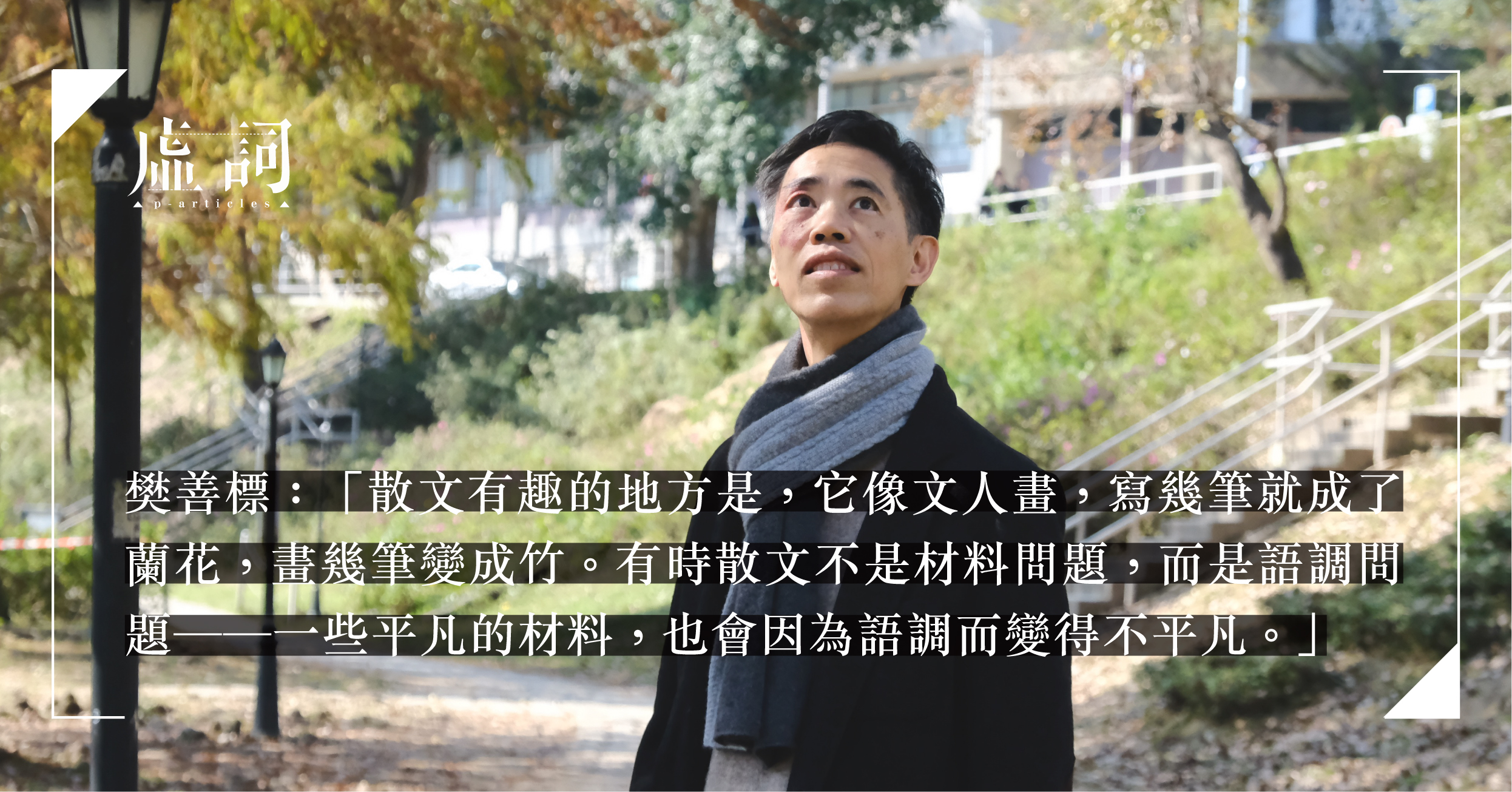

變速.散手.文人畫——樊善標談散文寫作

專訪 | by 虛詞編輯部 | 2019-04-06

中大中文系教授樊善標近日出版散文集《發射火箭》——與他的首本著作《力學》一樣,都可能會被錯歸入科學類書籍。樊善標本來就有錯綜而跨越的歷史:他原為理科生,在大學卻入讀中文系;碩博左論文主題都以語言文字、古籍研究為專業,後來卻在大學中教授不少現代文學的課;研究及師承都與余光中相涉,卻不走新古典主義的路子,昔有「中港台散文試驗」一科甚受學生歡迎。九十年代加入呼吸詩社,並與凌鈍、杜家祁合編《後青年散文集合》——同樣地,樊氏第一本著作《力學/[]》也以書名點出了作者對於散文美學的個人看法:理性,在形式上追求對敘述的控制,強調散文的「骨架」而非血肉,提出一種幾何之美。