【新書】王耀宗《華年心緒從頭理——回憶從英殖到中國特區六十年的香港》書摘——〈博覽群書 知識啟蒙〉

其他 | by 王耀宗 | 2025-08-25

我家並非書香世代,父母分離,自小帶大我的是阿姨,她是一個工人,可能讀到初中程度。她日後給我的信,文字寫得很流暢。母親雖然識一些字,但她從來沒有看報紙的習慣,家裡也沒有任何圖書。我求知慾熾烈,自小學就喜歡看書。看書除解除寂寞外,其次是滿足我對周圍事物或環境的好奇心。幼年從上海移居香港,生活圈子及思想遭到巨大的震盪;對外界的感覺較敏感,求知慾也特別強烈。自覺比其他同時期的兒童較為成熟。

求知慾表現在兩方面:一面對自己的出生地(即中國大陸)的關心,另一方面對香港的變化(以及世界各地)也特別留心。小學階段,讀書先從中國古典小說開始。我不知道這些書是哪裡來的,相信大多數是從大會堂圖書館借來的;不過,也有可能是從舊書攤買回來的。那時,灣仔莊士敦道電車路旁的橫街内,如太原街及石水渠街,黃昏後常有一些舊書攤,兜售雜亂的舊書籍。我常在那裡蹓躂,買到的好書包括豐子愷的畫集、無名氏的小說以及傅雷翻譯的《約翰克里斯朵夫》等等。在我中學成長的時候,娛樂不多,那是許冠傑和蓮花樂隊唱英文歌的年代;電視也不普遍;閱讀幾乎是我唯一的樂趣,也是最大的樂趣,除了看電影。

四大古典小說中,《水滸傳》、《三國演義》及《西遊記》,我在五、六年級已經讀過。記得可能是五年級的聖誕節長假期;一個人在家,用了三、四天讀完一套三冊的《西遊記》。《紅樓夢》則要在大學四年級時才讀,當時修了一門佛學課,讀《紅樓夢》竟讀出了一些佛學味。讀情色書《金瓶梅》是在八十年代《花花公子》(Play Boy)雜誌連載時看的,那時已在大專教書了。《水滸傳》及《西遊記》差不多全是白話文,《三國演義》則是淺白的文言文,瞭解完全不成問題;那時少年的心態,純粹是「追故仔」,明白七、八成也就足夠了。《水滸傳》、《西遊記》及《三國演義》的故事,家喻戶曉,內容不必細表,也令我中文進步神速。不過,對我來說,閱讀這些古典小說的「追故仔」心態,卻遺留下來一個極其不良的學習習慣。書本內裡有大量的古典詩詞,由於要「追故仔」的關係,很多時候我是一跳而過,無意仔細咀嚼其中的含義,逐漸令我失去了欣賞中國古典詩詞的耐性及興趣。直至現在,我對讀詩詞,還是格格不入,不大耐煩。不過,中學時代,四十多篇古文,包括杜甫、李白的詩,曹植、王勃及韓愈的文章,我都能背得滾瓜爛熟。杜甫的詩,悲天憫人,最令我感動。

初中時,差不多每天黃昏五、六時許,我會經修頓球場走去電車路(莊士敦道),在龍門酒樓前的報攤(有二至三檔)購買所謂「拍拖報」(一角兩份報紙),漸養成閱讀報紙的習慣。不過,雖然每日讀報,《明報》也是我必買的報紙,卻沒有追讀報紙連載武俠小說的習慣,雖曾經一度迷讀武俠小說。至今仍記得在晚上板間房的燈熄了以後,睡在「碌架床」下格用電筒在被單內照著看的刺激。

我曾經閱讀過金庸的《神雕俠侶》、《書劍恩仇錄》等書,但並不特別印象深刻;反而,覺得最好看的一部武俠小說,是倪匡著的《六指琴魔》。幾年前,我想重讀《書劍恩仇錄》,但讀了十多頁就讀不下去了,始終覺得人物塑造及故事結構太過鬆散。幾十年來,金庸的武俠小說脫穎而出,流行華人世界;六、七十年代金庸梁羽生並稱,如今他力壓百家,被捧成文學宗師,形成當今華人社會的「獨尊金學」現象,論述這個蛻變過程,實在是一篇「知識社會學」碩士論文的好題材。

一九六四年小學會考畢業,我被派到高主教英文書院。同年,中環大會堂圖書館建成,大會堂分成兩座:一座是劇院,舉辦音樂會及話劇等活動,另一座是八層高的大樓,內有成人、兒童及參考圖書館;另有演講室,常舉辦「學海書樓」的免費學術講座,我也去聽過多次。除了滙豐銀行外,那時的大會堂高座可能是中環的最高建築物。家住灣仔,距離中環大會堂圖書館不遠,只有四、五個電車站。事實上,我的母校高主教書院就在中環羅便臣道二號,距離大會堂也不遠。從中一開始,回學校就依這樣的途徑:先從家中步向軒尼詩道電車路,乘幾個站電車,到達中環雪廠街口附近(現今渣打銀行前),然後沿雪廠街步行上山,經過動植物公園,之後行一條長長的己連拿利上山路,到了堅道,學校在望了。回家也是一樣,從雪廠街口到海邊的大會堂圖書館,只隔了愛丁堡廣場,所以大會堂圖書館變成為我中學時代常到之所。

初初開始,我借的書都是關於天文學的,夜望星空,總覺神秘莫測,宇宙的根源何在?太空有多寬?不可思議。至今我總覺得有創造者存在。受了羅素(B. Russell)在《為甚麼我不是基督徒》(Why I am not a Christian)的影響,中青年時期,我是無神論者,但在二○一○年,我聽了半年的神修班,晚年我受洗成為天主教徒,終於回歸少年的情意價值體系;但我的天主是「愛恩斯坦式」的,不是 personal God。除此之外,我還歡喜借名山大川風景的書籍,我也愛上中學地理一科,成績不差。出來社會工作後,我訂閱《National Geographic》超過二十年。

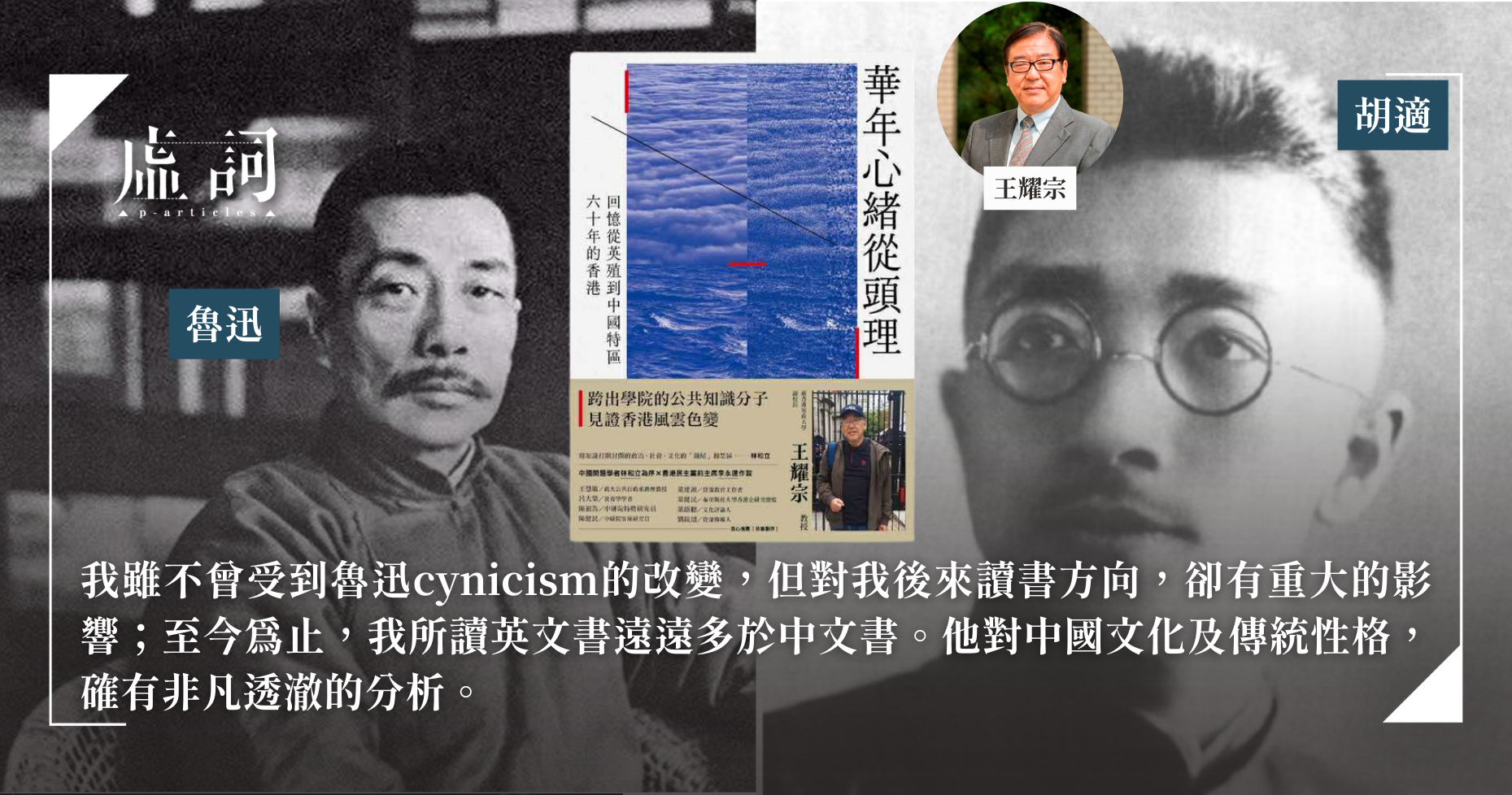

初中時,不知何故,在中環大會堂圖書館,我接觸到一套一九三五年良友圖書公司出版社的《中國新文學大系》共十冊。頭兩冊是有關文學革命及新文化運動的文章,其他冊有散文、小說及戲劇等專集。我借了這套書的頭兩冊,讀了大部分的文章,認識了陳獨秀、胡適、蔡元培、錢玄同、劉半農、傅斯年、鲁迅等名人,啟發了我對新文化運動的興趣,特別對五四運動的興趣,這成為我終身不忘的課題。二○一九年,已解散的教協與教育大學社會科學系合辦學術研討會,紀念五四運動百周年,邀請我、周佳榮、陳萬雄及鄭宇碩四人作專題演講,我與有榮焉。基本上,我承傳了周策縱的《五四運動史》的觀點。我開始閱讀胡適及魯迅的著作,初中時買了一套《胡適文存》四冊,保存至今。曾買了一套《魯迅全集》,後來送給小西灣的中華基金中學。

魯迅文章中,印象最為深刻的一篇是談讀書的。他說「我看中國書時,總覺得沉靜下去,與現實人生離開,看外國書—除印度外—往往與人生接觸,想做點事。中國書雖有勸人入世的話,多是僵屍的樂觀,外國書那使是頹唐厭世的,但卻是活人的頹唐厭世。」這是典型的魯迅對中國文化的cynicism。無怪乎在習近平時代的中國,魯迅的文章幾乎在中學教材中消失了。我雖不曾受到他cynicism的改變,但對我後來讀書方向,卻有重大的影響;至今為止,我所讀英文書遠遠多於中文書。他對中國文化及傳統性格,確有非凡透澈的分析。近年來學者夏志清評價張愛玲高於魯迅,相信有政治因素。中共高舉魯迅為「革命文學家」,是文壇的一面旗幟。海外反共學者另舉他人,與魯迅分庭抗禮。張愛玲文字精緻,然魯迅對人性觀察入微,傳統文化批判之深,遠非張愛玲可比。

我從一九六五年中一開始寫日記及筆記,為了寫回憶錄,搜出多年前的筆記本,發覺我在中三,曾手抄魯迅多篇文章:《野草》中的〈題辭〉、〈秋夜〉、〈求乞者〉、〈希望〉、〈復仇〉、〈雪〉等,我還抄了一份魯迅著譯年表及其他作者研究魯迅著作的列表。同樣地,我還做了胡適著作年表及一些文章的撮要,如〈文學改良芻議〉、〈論短篇小說〉、及〈迫上梁山〉等。此外,我也看了其他作家文章,如陳獨秀、劉半農、茅盾、郁達夫、巴金、葉紹鈞、郭沫若等人。然而,我雖看了大量文學作品,但沒有投入文學創作的道路,我僅是喜讀文學作品而已。究其原因是自己性格內向,不擅用文字表達自己情感,我屬於思考分析型,追求客觀真理,壓抑情感,價值中立,習以為常;至今,在平常社交場合,往往有自己難以表達情意的一面。

值得一記的是在那個時期,有一本書對我以後知性發展產生重要影響,特別是對中國政治的瞭解,就是周鯨文著的《風暴十年》。我不知他是何許人,他似乎也沒有其他著作。後來讀女作家章詒和的著作,才得知他是一九四九年前中國第三大黨「民主同盟」的常委。但章詒和並無詳細介紹他,看來他在「民主同盟」內非關鍵人物。我大概是在灣仔龍門酒樓旁的橫街舊書攤買到此書的。《風暴十年》所敘述的是中共一九四九到一九五九統治十年內,發動的政治清算運動以及對知識分子殘酷的鬥爭。他以過來人的身分,經歷遭暴風式政治運動狂颳的生涯,得以安全抵港,寫成此書。它令我印象極深刻,形成了我對中國共產主義及共產黨的初步看法。

由於孤獨,從中一開始撰寫筆記及日記,抒發鬱悶。日記方面,從中一下學期到中五畢業共寫了四年半,日期是從一九六五年一月一日至一九六九年七月十六日中學畢業,寫了三冊,看起來不是每天都寫的,不知後來為何停止了,到一九七三年三月廿二日重新再寫。中一第一天的日記十分簡單:「元旦日也,晴。晨理髮,得本月中津貼十元。購一日記部,此本也。午抄江大鑄著之《國防地理》多葉(頁)。街上頗熱鬧。」但是,我在前面「新的展望」欄卻洋洋灑灑寫了兩頁,如下:「今天是一九六五年的第一天,環顧過去一九六四年,真是不勝感慨。首先,我已從小學升上中學,但成績並不理想。尤其是首、二次考試最差。比起來,二次較好,成績較有進步。我希望一九六五年再努力,爭取較優的成績。除此之外,一九六四年可說是並不吉意年份,不但國際甚至本港屢屢發生不如意之事。在國際,例如美國第卅一屆總統胡佛逝世,中華民國(即臺灣)參加東京世運失敗而歸等。不過國際間喜事是有的,例如,歷史上世運會第一次在亞洲東京舉行,可說破天荒的。本港由舊年八月到年底連續四個月放長喉(全日廿四小時有水)。這時因為一九六四年先後來了五、六位風姐,過門不入者也有三、四位之多。木屋居民並不特別喜歡放長喉,因為時常被風姐摧毀也。至於本港農民在一九六四年減低收成百分之二十可謂慘也。工商業也並不得意,首先英國首相威爾遜宣佈徵收附加稅百分之十五,其次收(受)到東南亞之抵制。不過一九六四年已成歷史陳跡,希望明(今)年大家水頭充足,大家努力則前途樂觀矣。」寫得十分「老積」,真不似一個初中學生。

大學三年級再恢復,一直寫到現在,積累有逾五十冊了。現在看整理出來的中三筆記,裡面有化學元素分子表、中國主要大山、河流、廿四史及作者;魯迅文稿抄寫,如〈秋夜〉、〈復仇〉、〈希望〉等。讀完中二的一九六六年七月廿九日,我寫道:「下午看朱自清的《新詩雜話》,看了他的序。我們國文課本中作者介紹中,說他是誠厚溫厚的君子,今看他的文章,果然如斯。這篇序寫於民國三十三年十月,寫於昆明,離他逝世,一九四八年,還有四年。我想作者清華大學教授,一個大學教授這樣謙虛,自認『自己讀到的新詩究竟少,判斷力也不最自信;而且還承認三處有錯誤的地方』。......朱自清等作者在香港找不出幾個。」一九六六年八月九日,我寫道:「看葉聖陶文集第一卷,第一篇故事是〈一生〉。這裡說的是女人的一生,數十年前的女人。我們也可以由這個故事,數十年前的女人生命之賤,簡直像貨物賣來賣去。父母親當她不是人,因為伊早晚是人家的;多留一年,便多破費一年;丈夫當她也不是人,而是半隻牛,因為可以耕田,打罵由他,最後伊忍不住了,逃出來了,又被騙回。最後被家婆賣了,作為丈夫的葬費。伊人是被動的,被人宰割的。現在來看這個故事是平淡無奇的,在電影中常常看到。」相信我的意思是當時粵語片的橋段往往是這樣老套的。女主角身世十分淒涼,家婆欺負,丈夫爛賭,兒子不肖等等。

另有一本羅曼羅蘭的名著《約翰克里斯朵夫》,由傅雷翻譯。聽說這篇長篇小說是描寫貝多芬的一生。寫一個十五歲的少年,經過多重苦難的磨練及心理的掙扎,奮進向上的勵志故事。那時我正陷於極端苦悶的階段,此書帶給我猶如黑洞前的光明出口,至今仍記得寒夜挨冬在枕頭上苦讀的激動。我在日記上記下了買這套書的經過。一九六六年十月十七日,我寫道:「我窮一個星期的時間,將《約翰克里斯朵夫》第一冊讀完。我一套是傅雷翻譯的,時間是中華民國卅五年一月初版。說起我賣(買)這一套書的經過這樣的。我在一本書,介紹古典作家,其中談到羅曼羅蘭的名著《約翰克里斯朵夫》,說最好的譯本是傅雷翻譯的,於是我便存了買這一套書的動機。有一天晚上,我無意中舊書店瀏覽,突然看見這套四大冊巨著完完整整擺在那裡,心裡一急,立刻問書店老闆要多少錢,他說這一套書是缺少第三冊,但多了第四冊,所以看起來像一套。大感失望之餘,就走了。一日我再去那舊書店,看見他們整理舊書,《約翰克裡斯朵夫》那套書亂擺在地上,仍缺了第三冊,問老闆要多少錢,他說七元,我心裡想這一套書雖缺少第三冊,但畢竟是舊版,相信有的不多了,便決定買他(它)下來。」後來,我有無補回第三冊呢,就完全忘記了。

臺灣的書報雜誌對我以後知識發展也有關鍵作用。那時臺灣仍是蔣介石戒嚴法統治的白色恐怖時代,但仍有少數異議的聲音。五十年代有雷震辦的《自由中國》雜誌,一九六○年,雷震因創辦反對黨而被捕入獄。六十年代初出現了《文星叢刊》書籍及《文星》雜誌(較後期才看到的)。我立刻被一位作者吸引了,就是李敖。我第一本看的是《傳統下的獨白》。我立刻被他橫掃千軍萬馬的文風、痛擊傳統腐朽的反叛勇氣所傾倒。我幾乎買下了他在《文星叢刊》裡出版的所有書籍(至今仍保存)。這開始了我維持七、八年的「李敖狂熱」年代。他的《胡適評傳》和《胡適研究》我看了三、四次。他的《大學日記》我跑了多間書店才買齊四冊。我也買了《文星叢刊》其他作者的書,如居浩然、黎東方、何秀煌(他成為我在中文大學寫哲學碩士論文指導教授)等。

有關李敖的日記,一九六七年二月一日,我寫道:「買了李敖著作三種:《媽我離不了你》、《大學日記甲編》、《大學日記乙編》。一口氣費二個鐘點讀了《媽我離不了你》。除了第一篇批評瓊瑤的文章外,其他的全是附錄及書信,十分失望。」一九六七年三月十八日,我寫道:「再讀李敖的《傳統下的獨白》和《教育與臉譜》。對李敖多有好感,然而對他的博學,深深地佩服的。」一九六七年三月十九日,我寫道:「下午再讀李敖的《胡適研究》,在序中,他說『我想到去年(民國十年)給他的信,我覺得你有點老憊,虛榮心及派系觀念好像多了一點,生龍活虎的勁兒不及當年;對權威性的攻擊也不像以前那麼犀利』。今天,我送了兩本《胡適選集》給任威霖看。在船中,翻了翻,給『胡適的老憊』找到了一條佐證,《胡適選集》(人物)(文星叢刊)中的〈說兩個故事給蔣總統祝壽〉。很明顯,這兩個故事有深刻寓意的,對蔣總統有諫一諫的意思。然而胡適寫得多宛轉,很動聽。這不是證明『胡適的老憊』嗎?讀了後記,更令人惋惜,氣餒。」我是同意李敖觀點的。

在《上下古今談》一書中的一篇〈給談中西文化人士看看病〉文章中,他一口氣批判了四十一位學者名人,其中包括我以後的師長徐復觀及錢穆等先生。他還拿了徐復觀的名字開玩笑「徐徐反復觀看」。聽說在臺灣還引起一場激烈的文化大爭論,參與者有當時著名學者:胡秋原、鄭學稼、徐道璘、徐高阮等。多年後,我讀了他寫的小說《北京法源寺》,雖說文學作品,但其實他在寫歷史,又吹噓可得諾貝爾獎,我漸漸對他的自吹自擂大起反感了。三十多年後,李敖進軍大陸市場,他的書極受歡迎,但我在《明報》觀點版寫了一篇文章〈人書俱老的李敖〉,批評他的言行。

在臺灣的文化大爭論中,有人傳言李敖背後指導者是殷海光,《文星叢刊》書籍中有一本殷海光所寫的《海耶克和他的思想》。殷海光在五十年代站在自由主義立場常寫文章批評國民黨,是被安全部注意監視的人物。六十年代中,他受到李敖的牽連,被臺灣大學停止教席,海外知識分子譁然,多表同情,我當時也十分憤憤不平。

購書連結:https://www.hkliteraturehouse.org/shop/87hm2sb6tza4ldhhfsw4g27dznx43e