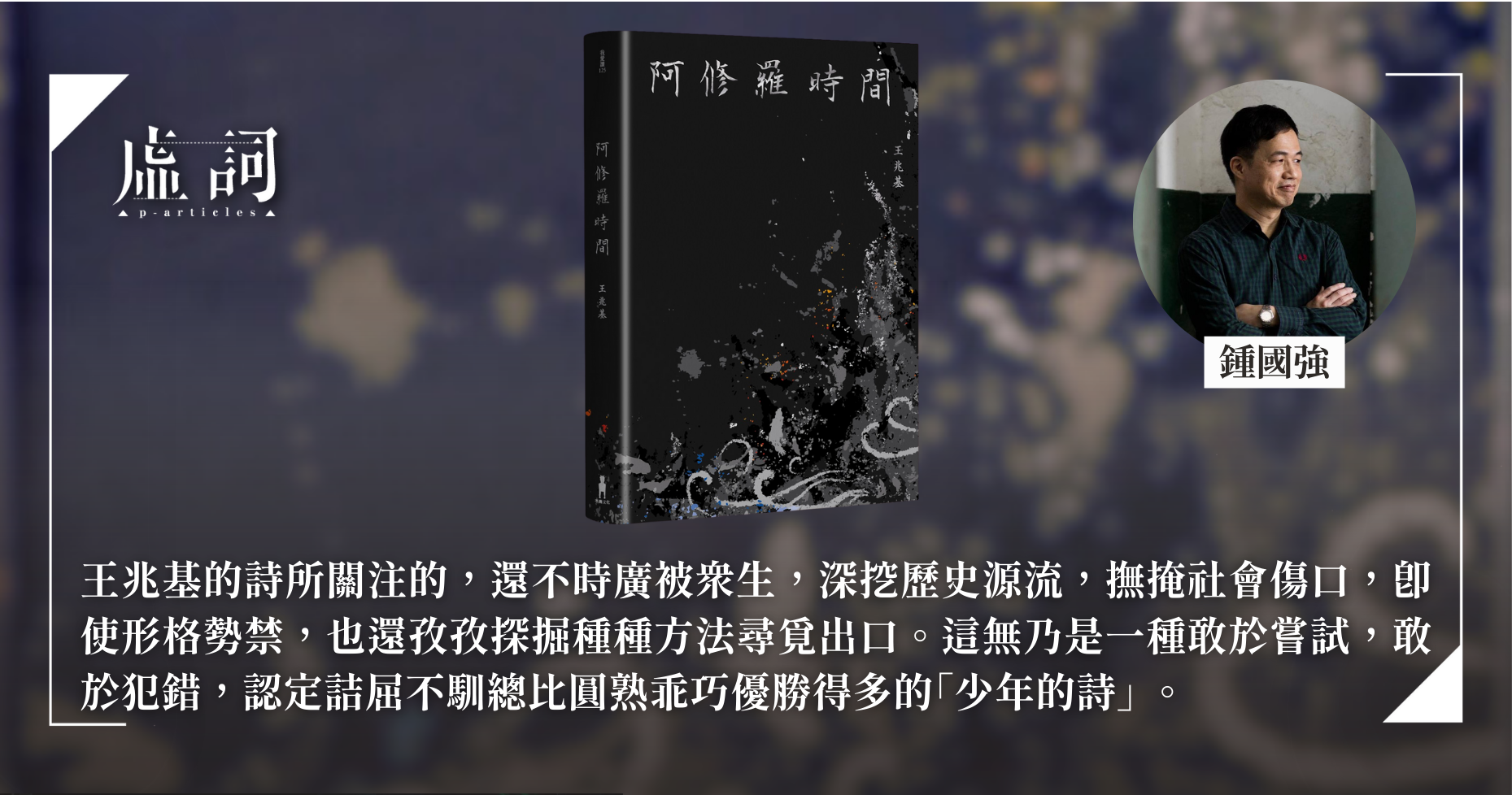

【新書】王兆基《阿修羅時間》鍾國強推薦序——〈少年的詩〉

讀王兆基的詩,很容易就讀出字裡行間的苦吟心力和種種面對現實的掙扎。他的詩,在隨外物宛轉之餘,也不時見出其內在的,與之徘徊的少年詩心。

我喜歡詩集第一輯「身土不」,裡面有很多不落俗套的意象異想,如「鳥喙一般的手拆穿/稻田中生長的雲」、「樹枝過於鋒利/像城市頭上的緩刑」、「島不過是更孤獨的石頭/難以從地圖抽身」等等。但最讓我格外留神的,還是詩中或明或暗透顯的,關於詩和語言的種種想像牽連,而這,很多時都是極其自然地融入他在訴說的外在事物中。比如〈坪洲之歌〉這一節:

船體的溫柔

一艘艘撞入我的訪客

言說是木瓜樹的

果實未熟,或者風

它的種子在塔香之間

的冥想狀態

我所期許的「少年」的詩,在我看來,就如「未熟」的「果實」,它的好處正是「未熟」——誰愛讀那些一切已可預期的,甚至流於油滑的卻美稱為「圓熟」的詩呢?未成「風」前,一切都是「種子」,而這些「種子」且留在「塔香之間的冥想狀態」,一切尚未定型,這便很好。即如船體的「溫柔」,並非必然排斥詩人用上「撞」這種比較硬朗的詞。這詩收結還有這麼一段:

樹冠跌落的微笑

讀詩如偶然的船期

接近我的碼頭

或者不

讀詩也如寫詩,很多時確然是一種「偶然」的交會。少年的詩,有時會錯過,有時會抵達。讀著王兆基詩集中的種種苦吟之餘,也很高興讀到這一段。

我也很喜歡第三輯「喪家犬」,第一首〈明渠〉即讓我眼前一亮:

公園裡掉漆的老翁

與長椅為伴

鴿子在旁如聽眾

麵包碎及舊事

撕裂每一次都不同形狀

城門河回到他的起源

水流在明渠的兩壁中

節衣縮食,如光的針線

穿過椅面的孔洞

這是詩的開首第一段,起首「掉漆」的形容由「長椅」置換給「老翁」,已見功力;之後鋪排,俱見穿針引線的緜密伏筆。詩中貫串的那場「面試」,既可看作人生際遇的隱喻,也可視為是目下社會的縮影:「為什麼要離開」、「一條無明的明渠」⋯⋯讀來確然讓人深思。

但這輯寫得最好的,也可能是全集中寫得最好的詩,要算是兩首〈井〉詩。第一首〈井——我們〉借「井」形的字行排列(也可算是圖象詩吧),以「我」和「他」對照,寫出父子兩代各自的經歷和理念行為的衝突:

我在火水裡誕生 他練習比喻死——比喻暴民為昆蟲

我不想寫詩了 他繼續在門口放一條燃燒的狗咬我們

這是較「顯」的兩行。其他的詩行,不無父子重像的推想。然則父子是完全南轅北轍呢還是有所疊影,就像不能避免的種族與文化同源(所以詩題上署「我們」)?到了詩的「井底」,詩人在「根源」部分毅然祭出這三句:

快要枯竭 快要挖到體內的詞源

快了我沒有後代沒有致後代的詩

有鮮榨黑牛奶的產地

向內抵達根源,也同時是枯竭之時。是以詩人在種族和文化傳承兩方面祭出了兩個「沒有」,「有」的只是「鮮榨黑牛奶的產地」。

另一首〈井〉詩是〈井——他們體内有旱災〉。這是一首散文詩,全詩三段,俱環繞外在與內在的「乾旱」而寫。此詩置中一句「我與楊耀記的鬼們往井裡拋石板」,楊耀記與歌賦街,當然有歷史指涉,煉鋼、樹皮與浮屍亦然,面對歷史與當下時世的陰魂野鬼,人的境況,就如「旱井一樣沉默,擲下石頭沒有回聲」(呼應首句)。而詩中所言之「父親」,或許正如「井」一樣,代表著一種「源流」與「族譜」。詩的最後收結,可能是全詩寫得最有力,也最精采的一段:

鬼在樓上,揚起灰調的琴聲,歌賦街,每逢六月,你罹患眼疾,如沙漠的井,每一頭駱駝襲擊著,襲擊著,想喝你血源中,仙人掌的詞語。

王兆基在這本詩集裡,作了許多嘗試:他游刃於詩力的張弛之間,竭盡心神煉字煉句,常有更易詞性、拆字衍義之筆,也不時在斷句跨行上別出心裁,力求不流於俗,務以鮮異之姿示人;他又嘗試圖象詩、散文詩、粵語入詩等等,可見他不甘於其詩只囿於一種面貌,也不希望它們那麼快便被「定型」。再者,他的詩所關注的,還不時廣被眾生,深挖歷史源流,撫掩社會傷口,即使形格勢禁,也還孜孜探掘種種方法尋覓出口。這無乃是一種敢於嘗試,敢於犯錯,認定詰屈不馴總比圓熟乖巧優勝得多的「少年的詩」——這非以年齡(或詩齡)界定;而「少作」也因此而另闢新的意涵。