專訪作詞人潘源良:我不懷舊,只向前看,人生下半場在台回望香港,繼續探索創作空間

專訪 | by 張詠然 | 2022-10-27

香港作詞人潘源良,早於1983年初次訪台,對他來說,台灣毫不陌生,卻沒想過這裡成為了人生下半場探索創作空間的地方。他如何看台港兩地發展?回溯大半生香港經驗,他又如何看廣東歌及香港文化?

潘源良不時到訪台北Rev-Now Music Live House。攝:Kian Yu

香港作詞人潘源良,作詞逾千,其中最為人熟悉的代表作有《愛情陷阱》、《誰明浪子心》、《情已逝》等,均是八、九十年代炙手可熱的男歌手走紅的歌曲。事實上,潘源良過去除了是作詞人,更加是編劇、導演、足球評述員,可謂香港斜槓始祖。

他在香港有「浪子詞人」之稱,人生下半場選擇了來台探索創作空間,或許也符合浪子個性。他早於2018年開始在台灣找地方,希望與一班好友在這裡共同擁有一個新的創作空間。礙於各種原因,最後真的落戶台灣的,只有他跟另一個朋友。直至2019年初,他找到合適的地方,便開始落實計劃。他的計劃與香港近年的變化,可謂一個巧合;雖然說是一個巧合,但或許更是身為創作人對社會文化氣氛一種先聲的敏銳。

選擇落腳台灣,更準確來說,是選擇桃園,原因在於接近國際機場。潘源良在香港的住處也離機場沒多遠,就在錦田不遠處的八鄉,幾乎避開了大嶼山所有會塞車的地方,過了青衣橋便可一直抵達八鄉。他本來的設想是希望隨時在港台兩地往返,哪一邊有工作、合作,便在哪一邊逗留,建立一個5小時生活圈。

另一個原因是,台灣始終是個華人地方,一個香港人比較容易來得到的地方。在華語世界,潘源良可以繼續自己的文化工作,無論是音樂、寫作、電影,還是體育評論等。如果是搬到他太太Rita娘家多倫多那邊,那個環境會很不同,以英語為主,又是西方人的圈子。因此以工作考慮為先,首選便是台灣。

但恰巧遇上疫情,令兩地往返的設想變得很難、很麻煩。潘源良笑謂本來午餐在香港吃、晚餐在台灣吃也是可以的。2020年初,本來只是來台看裝潢的進度,到步不久便遇上全球疫情,所以索性住了大半年,再籌劃把香港的東西運過來。

不過,這並沒有打亂他的計劃,潘源良說:「正因為是個slasher,我任何時候都要求自己準備好、向前行,不斷吸收和認識各種東西,不然不可能斜槓到今天。」。

他補充台灣對他來說,毫不陌生,因為早在80年代初,他便已踏足這片土地。

40年前的台灣初體驗

1983年,潘源良第一次腳踏台北,那是美麗島事件發生6年後。當時他聽到台北快迎來第一家麥當勞,台灣人很興奮;也曾聽說台北有計劃要建設捷運,但不少人潑冷水,覺得當時社會仍然未準備好。反觀,香港的地下鐵於1979年已通車。

八十年代的香港十分自由,甚麼政治光譜都容得下,想寫什麼都可以,甚至色情刊物也可以販賣,只要不是去到一個太離譜的程度,什麼也可找到。相比之下,那時的台灣並非如此。當時台灣還未走出白色恐怖,香港人也會關心,會看到相關報導。因此潘源良初抵步時,想像台灣社會仍是存在不少禁忌,但實際踏上台北的旅途時,卻出乎他意料之外。

他並非唸政治出身,但唸傳媒的他,不是看電影,便愛逛唱片店、走到雜誌攤檔。他回想當年還是文字傳媒活躍的年代,台北市每條路都有公車站,而車站旁邊便是書報攤,除了販賣零食及車票,也賣雜誌。他幾乎在每個報攤都看到類似《爭鳴》般的政論雜誌;無論是雜誌還是特刊,都有提及美麗島事件、林宅血案等,讓他覺得有點驚訝,台灣人找到自己的方法,不怕面對當時的鎮壓,他形容為「大家唔怕,照出聲」。

潘源良指台灣早期的報禁、電影及歌曲的審查等打壓的程度,均甚為明顯。至八十年代初,台灣社會其實已經稍稍出現變化,例如台灣官方電影機構中影公司帶頭拍攝電影《光陰的故事》,某程度上培育了侯孝賢、楊德昌、吳念真、柯一正等編劇、導演的電影人才。中影公司是國民黨經營的媒體事業,直至2005年起才配合政府的媒體政策而趨民營化。潘源良補充中影過往的電影均只能用國語,但自八十年代起,電影中開始出現台語及客家語等,開始容許表達本土意識,同時意味著當時政府對文化種種的逐步放寬。

「政府隻眼開隻眼閉,但也要民間有人願意做。我當時的感覺是民間有股力量,好想改變,好想民間的聲音可以表達出來。」潘源良說。

幾年後回顧,潘源良才恍然大悟,自己第一次到台灣的時候所看到的,正是蔣經國開始令台灣逐步開放的先兆。1988年,侯孝賢拍電影《悲情城市》,潘源良指那即是什麼也可以拍了。從早期的流血、冤獄、不明不白的狀態,走到後來的開放,他指這是一個好的過程。

黑暗有時,光明有時;雙城對倒,此起彼落

潘源良從那時起一直眼看台北發展,至今已進步很多。如今回看,他覺得港台兩地發展有如龜兔賽跑,香港從八十年代起飛,在國際間有一定的成績,走到今天又是另一個故事,歷史有時就是像鐘擺。但他指不一定要跟台灣比較,韓國、日本、星加坡、泰國等,各地也會進步、會趕上來。

如果把初訪台灣時看到當地的經驗連結至今天的香港,潘源良說當然兩地、兩個時空情況不會一樣,很難確切對比,「但代表唔係無希望、無機會,如果以台灣作為一個例子,有些人肯去做改變。有人覺得自己有使命,有這個想法、想去做,是有可能帶來改變。」

那潘生是否算是個樂觀的人?他卻認為正因為自己天生悲觀,才會研究各種可能性。他比喻整個社會有時像足球隊般,有時真的不能做到11個人完全配合的境界,如果只其中一個很有機會發揮,這也是一種可能性。「啱嘅時間出現啱嘅人,便有可能性,」他如是說。「台灣很慶幸在對的時間有對的人出現。這不是一種預測,也不是一種寄望,而只是我看到了借鑑台灣歷史所投射出來的一種可能性。」

潘源良不時到訪台北Rev-Now Music Live House。攝:Kian Yu

人生下半場只想繼續好好創作

表達了關於對我城的寄望,那麼關於自己又有何寄望?人在異地,換個時空,潘源良希望持續創作。他相信,創作的養分是來自到底自己是一個怎樣的人。「你個人係點,你寫的歌詞就係點。」他說寫歌詞的過程也是在發掘自己、發掘自己所認識的東西,然後去判斷怎樣把這些東西變成一首歌的歌詞。

潘源良可謂最早期的斜槓,問到他有否最愛、最享受哪一個角色,他說每一項都愛,

形容為全都是「有趣、有意義、有可能性」,都是值得嘗試的東西,都是跟其他人溝通的好途徑。但當然一定也有東西是他做不到的。

潘源良說:「我已經放棄了很多東西,如果剩下來的幾樣也不讓我做,我真的不行了。」足見一個斜槓內裡的貪婪。他指自己年輕時,其實是喜歡攝影,但後來沒有這樣時間、兼顧不了這麼多。曾試過兩次被「爆格」,相機被偷走,礙於各種原因,他終於在1988年放棄,沒再認真攝影。

在疫情開始之後,他和朋友一起構想《比蝴蝶飛更遠:武漢效應的43種生活》一書,並寫了其中一篇文章。2019年,他跟太太舉辦了一個有關二次創作的音樂會,自此便開始了有關二次創作的研究,是他個人另一種新嘗試。

隨後潘源良又跟記者余家強合作,以視像形式訪問,兩人來回對答,共同書寫出《為光音作證》一書,詳細記錄他大半生的志業且側記香港社會文化的歷史,可視為他經驗回顧計劃之端。他指近年的工作,總結自己在過往香港的媒體經驗及文化觀察,並嘗試把以上種種放在台灣的脈絡,思考有什麼值得繼續嘗試。

潘源良最近亦跟年輕人合作,開始嘗試劇本創作,以電影或劇集形式推出。他指始終是由香港人拍攝,所以作品一定會重視市場。在香港累積多年創作經驗,他認為作品有賣點之餘,也應同時兼顧表達切身感受,展現想像空間,這些都是基本要做到的,不能只說沒有資源和資金,「我們是有可能想大一點,而做出來的東西是有更多impact。這是我的方向。」

潘源良在《為光音作證》一書簽名。攝:Kian Yu

廣東歌的生成與轉化

所以,潘源良至今對香港流行文化觀察與經驗,總結得怎樣?

潘源良以「香港廣東歌的流浪旅程」為引,指從古時南方人所用的語言文字開始,隨著廣東大戲輸入香港,在香港接受了現代音樂或西洋音樂的洗禮,再加上後來的電視、收音機等傳播媒介迅速發展,造就了廣東歌在八、九十年代大行其道,到後來輸出到世界不少地方。直至千禧年後,互聯網、智能手機、程式裝置等,取代了主流媒體,化整為零,致使後來的歌曲不再以主流媒體為傳播途徑。

他認為經歷了香港近年的劇變,令「廣東歌」三個字成為了一個記號(sign),不只是作為能指中以廣東話所寫的歌曲的表面層次,更是作為所指層次中的一種身份象徵、一個粵語的共同體。於是,「大家更著意去保存、甚至是愛護廣東歌,並希望把廣東歌重新發揚光大。」他說。

從客觀上來看,廣東歌的意義,對比上一個年代,確實出現了變化。但他同時指,「這種大眾的強烈情感投射,可能構成了新一代冒起的歌星如Mirror等面對樂壇中前所未見的壓力,或至少是大眾無形中給予他們不少責任。」近年,無論是演出、唱歌、作詞、拍MV也好,整件事也變得很凝重,跟八、九年代的舞蹈、談情說愛的歌曲相比,完全是另一個面目。

他指過往的歌手並未要背負著如此大的壓力,現時作詞也好像要把背後的想法甚或整個哲學系統搬出來,「以前不會這樣,但如今不同了,大家的投射、要求、賦予的責任等都很重。我也在觀察,到底朝著這個方向發展,廣東歌的下一站會變成什麼模樣?」他補充,「我有時覺得,可以的時候,盡量不要太重,多釋出一點空間。」

潘源良又點名稱讚晴天林的二創歌,形容為「好過癮」及「有生命力」;如果還有如此空間,他樂見這種路線有更多的發展,希望不只一人走這種鬼馬路線。他相信二次創作被太多人輕視,還有很多潛力未曾被發揮出來。如果一首二創歌曲是認真創作、很出色,其實會帶動不少人回顧那首歌的原創版本到底是怎樣,或進一步了解原創歌的創作時代背景又是怎樣,鼓勵大眾去發掘、去重新認識。

港台兩地華語歌曲市場如何互動?廣東歌下一站會變成怎樣?

潘源良認為,過去幾十年,台灣與廣東流行曲好像兩兄弟,但兩個性格很不同;香港比較調皮,台灣比較重視內涵;隨著時間發展,兩者也互相影響。

談及廣東歌的台灣元素,他指最早大概從六十年代開始山現,當時的台灣歌曲如姚蘇蓉的《今天不回家》,或其他當紅歌手如青山、尤雅、張帝等均對廣東歌帶來影響。但若要談及今天兩者的互動則很難,究其原因,互聯網誕生後,不易找得到哪些歌最能接觸到大眾,又或最能代表整個市場。廣東歌在台灣有沒有潛力、有沒有市場?他指還有待觀察,仍然繼續探究流行音樂的下一站到底會以什麼形式出現。

他夠膽說,在過去二十年,香港市場已經「食老本」到一個大家難以接受的地步。八十年代走紅的人今天再出來表演,仍然在唱過去流行的十來二十首歌,然後大家在懷舊,便覺得以往的日子真是很好,「但你不能永遠是這個樣子」。

潘源良舉例指「中國搖滾第一人」崔健到今天一直還有推出新歌,如果問廣東歌或流行歌曲下一站會變成怎樣,有如問崔健將推出怎樣的歌。崔健今年便以專輯《飛狗》入圍第33屆金曲獎4個獎項,並奪得金曲「最佳華語男歌手」。他雖年過60歲,但他還在創作、突破。潘源良認為崔健生存的那個環境、氣候,不是大家在這裡可以輕易說得出來的。但崔健做到了,「所以我們也不能簡單假設香港的樂壇不能發展下去」。

「當每一個人認真創作、認真表達,自然會找到自己的出路。」潘源良補充。

他逐指港台兩地的演藝圈生態差異不算很大,不變的定律都是關乎自己想要創作什麼,而令其他人相信自己的創作是有市場、應該做、值得支持,才能找到投資者。「我覺得永遠也是這些問題,沒有分別。」

潘源良笑稱不用真的懂音樂也可作詞。攝:Kian Yu

香港擁有過得天獨厚的條件,可能是在人類歷史中從沒有發生過

遠距離回看香港,潘源良又如何總結香港經驗?

若從文化角度去看,潘源良認為香港是個奇蹟,主要有幾個重要的因素成全。七、八十年代,香港起飛時,在整個亞洲區,除了相對自成一體的日本外,其他國家或地區,不論是新加坡、中國、台灣、甚至整個東南亞,都有很多因素令它們的發展停滯不前。

反觀香港,從六十年代末期,直至1971年麥理浩被委任為香港總督,開始一連串的改革,包括成立廉正公署等,香港的發展便直線上升。究其原因,包括法制、自由、密集的市場,環環相扣,帶動各方的投資,發展出一個傳媒盛世。

「香港鼎盛的地方在於它吸收了所有世上最頂尖的歐美日的模式、製作,然後毫無顧忌、毫無規範的自行發展,而這個條件是在整個亞洲區前所未有,」潘源良說。

「日本可能會好一點,因為創作歷史比較長,但他們英語水平不夠香港人好,所以接受英美文化的養分相比香港少。當時的香港擁有得天獨厚的條件,可能是在人類歷史中從沒有發生過。」他補充。

但他還是會形容為龜兔賽跑,一來是香港的歷史還是很短,從最初似乎是一個沒有什麼文化本錢的漁港,到後來受從北方南來的才子所影響,例如戲劇大師唐滌生、較為人熟悉的作家金庸、倪匡、劉以鬯等,亦有其他從四面八方而來的人,包括菲律賓的樂手,一起推動香港的文化發展,一切在一個自由的市場中發展,令香港像一個大熔爐。各種內外因素的結合,在自由中激盪,「任得你自由發展」。

二來是香港模式也有其弱點,創作會以商業考量為先,所以有很長的一段日子,連香港文化人也都號稱香港為「文化沙漠」。

直到八十年代末,大家才回顧原來「沙漠」也能長出什麼,只要你是自由,有一班人在這裡努力,認定他們所做的便是香港文化。潘源良說:「剛開始的時候,哪有人覺得武俠小說是文化?年輕的時候,每天追看,報紙看完即天便丟掉。」但文化人如金庸、倪匡等仍是一直寫,毫不間斷。

潘源良把他們稱作「奇人」——每人一天寫幾萬字,且天天如是,還要是以不一樣的筆名、不同的風格書寫不同的欄目,從評論到色情故事也有,總之包羅萬有。他如此總結,當時香港成功的秘訣便是自由,而剛好有一班他戲謔為瘋子的人看到了市場機遇並且覺得這些東西是適合自己去做的。

他認為市場可能並沒有如此飢渴,但當市場要求八十分時,他們做到九十九分,我覺得這便是「香港精神」。黃霑、鄭國江、盧國沾、司徒安、韋家輝等,潘源良如數家珍,指他們無論是作詞或是寫劇,全部都是這樣的人。「沒有人要他們寫得那麼瘋狂,但如果寫得不瘋狂,也就不過癮。」

他逐指接力的周星馳、杜琪峰、王家衛也是這樣。傳媒常笑說他們沒朋友也沒辦法,他們真的用盡了所有人,拼命把東西「搾乾搾盡」為止,成就了香港特有的文化模式。

花果飄零無礙「can do」精神的延續

如今香港人散落各地,潘源良覺得大家當然有遭遇一些傷痛,但同時也相信香港人能夠找得到方向,互相幫助,繼續做往後要做的事。

潘源良說:「香港人一直也是這樣的,多啲嚟密啲手,唔掂拆到掂,這便是所謂的『can do』精神。整體來說,我覺得這種香港精神未曾磨滅,也相信香港人未來亦會如此秉承下去,在不同地方延續下去。」

潘源良認為時間再放長遠一點,西方或許會愈來愈多學者明白到香港這幾年的轉折乃至對世界往後的影響,會看到其重要性。

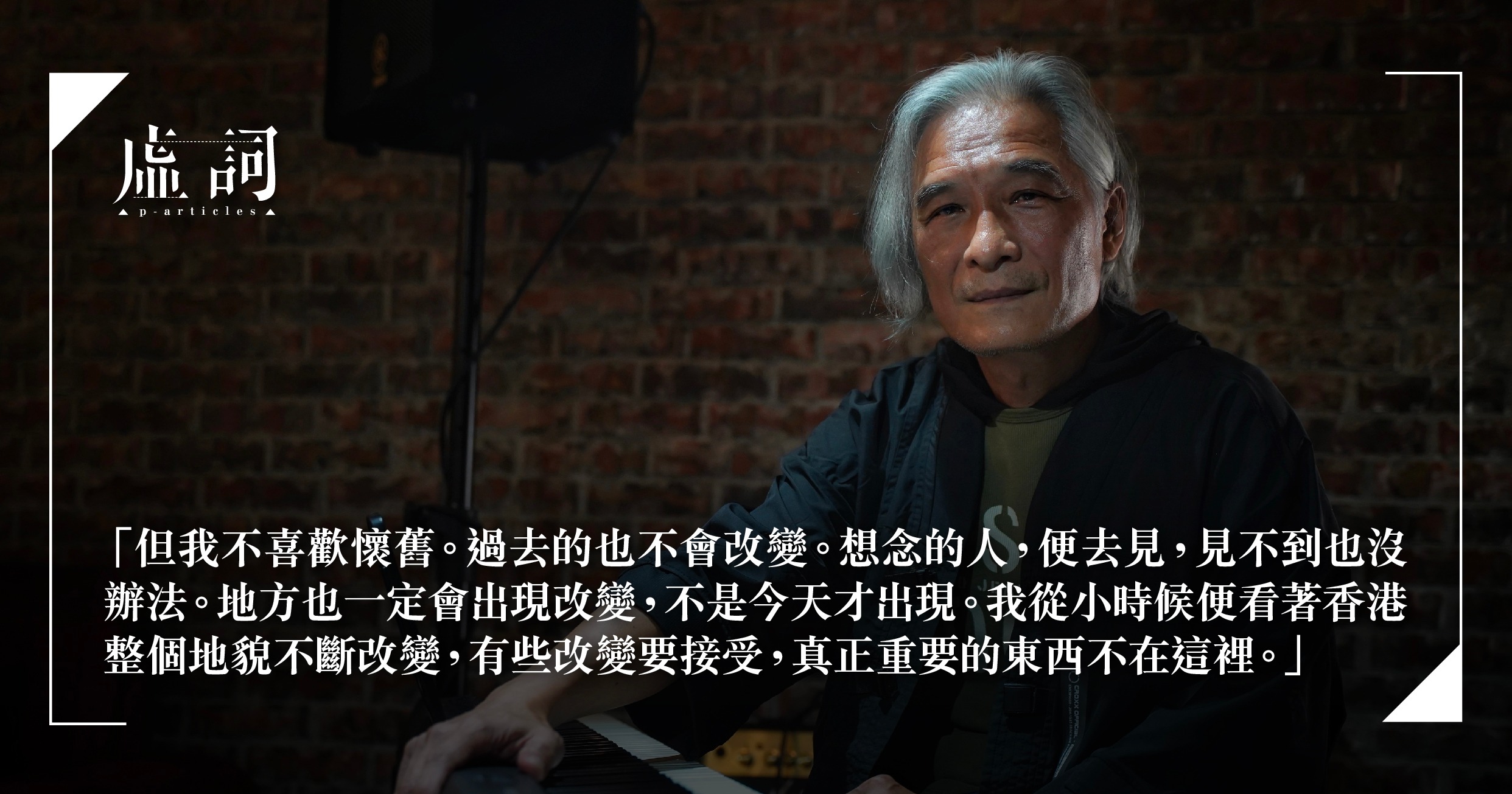

潘源良現時也算是個散落各地的異鄉人,何曾掛念香港的什麼?他即斬釘截鐵回:「無!」鏗鏘有力。「浪子詞人」非浪得虛名。當然會想念親朋戚友,但現在科技通訊發達。住過香港島、九龍、新界、就連大嶼山也住過的他,當然對香港有很多回憶。

「但我不喜歡懷舊。過去的也不會改變。想念的人,便去見,見不到也沒辦法。地方也一定會出現改變,不是今天才出現。我從小時候便看著香港整個地貌不斷改變,有些改變要接受,真正重要的東西不在這裡。」潘源良說。

訪問期間,潘源良因著要回覆訊息而稍作停頓,後來發現太太已代為回覆,便向大家甜笑說:「你睇,有老婆幾好!」幸福滿溢臉上。大概最愛的人在左右,有想做的事,心懷香港,就只好向前行。

正如潘源良給達明一派〈今天世上所有地方〉一曲所寫的歌詞:

「我會説今天世上所有地方

你要去多遠也被困在迷惘

卻更要相信自由必將釋放

那裡缺少的 在那裡補上

到了某一天再遇這個地方

你我說今天這段過去狀況

那怕已走過死蔭幽谷一趟

這曠闊天空 又再次開朗

世界已給窄長隧道埋藏

難過也要經過 盡力趕上

跌踫再摸索 沿隧道圍牆

繼續看 一點光 總會找到方向

我願意 牽你手 不怕隧道極長

繼續唱 繼續找 總會找到方向」

潘源良與太太Rita。攝:Kian Yu