重撫殘篇說大荒:余英時遺詩談略

1990年代考入中文大學商學院,副修義大利文。由於家中長輩關係,我幼年已與中大結緣;但迎新、開學之際,總覺得本部過於卞急喧囂,與我的童年記憶截然不同,陌生感驀然而生。恰好歐洲研究組(European Studies Section)位於新亞書院人文館,錢穆圖書館所藏又以我所喜愛的中國文哲類書籍為主。當時尚無蒙民偉樓(更無天人合一亭),此地與本部的連接只靠校車與「新亞梯」,兼以海光山色,故儕輩戲稱「天涯海角」。對半推半就入讀商科的我而言,新亞是一個頗具吸引力的「避世」之所在,幾乎成為我無日不往之處――儘管我並非隸屬於該書院。正是從圓形廣場的畢業生名單中,我發現最早的一位為余英時,一個在預科中國文化課上聽過的名字。

我並非中文系學生,因此在錢穆圖書館看書全然不帶功利性,得以盡情享受「泛覽無歸」的快樂,而「泛覽」重點之一,便是《紅樓夢》研究資料。一日下午無課,我從書架上取來四本書隨意翻閱――依次是王昆侖《紅樓夢人物論》、高陽《紅樓一家言》、王蒙《紅樓啟示錄》和余英時《紅樓夢的兩個世界》。若謂前三者如珠璣紛陳,余書中的同名文章則嘗試從敘事體系的高度來解析這部名著。1973年秋,余氏從哈佛來到中文大學擔任副校長,在十週年學術講座上選擇以〈紅樓夢的兩個世界〉為題。他認為,《紅樓夢》中存在著兩個對立的世界,其一是象徵著烏托邦的大觀園,其二是大觀園以外的世界。「清」與「濁」、「情」與「淫」、「假」與「真」乃至風月寶鑒的反面與正面……兩個世界截然對立;而大觀園世界的最終幻滅,便構成了全書的悲劇主題。讀畢余文之際,天色已晚,沿著「新亞梯」下山,一直走到火車站。途中,只感到那獨坐館中的閱讀之樂竟於剎那間化為烏有,教人猝不及防。

我曾疑惑:余氏以思想史家之姿關注《紅樓夢》,是否僅因受到中大當年濃郁的紅學研究氛圍感染?抑或這部小說只不過是他思想史研究之大脈絡下芸芸個案文本之一?當我讀到余氏另一部名著《陳寅恪晚年詩文釋證》,便略有所悟。曹雪芹、陳寅恪皆不可世出,各為一代之雋髦,其小說、其詩歌又不約而同在肅殺蒼茫之環境下寫成,不得不採取暗碼系統來進行幽微書寫(esoteric writing)。而余氏認為陳寅恪自創暗碼,「皆因寫作時最重要是發洩自己的滿腔孤憤,不是弄文字猜謎的遊戲」;故其為這些謎樣的文本解碼,燭幽顯微,當是要了解文化在成住壞空之曲線中的種種殊相、共相與異相。《紅樓夢》的兩個世界以大觀園的圍牆為分際:圍牆內為潔淨,圍牆外為溷濁;而陳寅恪的兩個世界卻只能以詩人的皮囊為分際:皮囊內為精神界,皮囊外為物質界。這固然基於文本體裁的差異,卻也似乎隱喻著理想世界之萎縮,竟爾一至於此。

雖然余氏之說或貽人以深曲穿鑿之譏,但在我看來,其言往往別具隻眼。究其原因,竊以為他除在義理、考據方面功底堅實,還是一位特出的舊體詩人。正因如此,余氏在處理《紅樓夢》、陳寅恪詩等文學文本時,能於義理家之周延、考據家之穩當以外,益之以詞章家之敏銳。縱然余氏傳世詩作不多,然環視其平輩之思想界賢達,詞章修為能並駕齊驅者實未數數然也。觀其詩風,亦頗受陳寅恪影響。如於2007年5月所作〈讀「反右運動五十年祭」感賦四絕句〉,其一云:

右袒香肩夢未成,負心此夕淚縱橫。

世間多少癡兒女,枉託深情誤一生。

余氏自註:「『右袒香肩夢未成』,陳寅恪詠『反右』句。」查陳詩題為〈丁酉七夕〉:「萬里重關莫問程,今生無分待他生。低垂粉頸言難盡,右袒香肩夢未成。原與漢皇聊戲約,那堪唐殿便要盟。天長地久綿綿恨,贏得臨邛說玉京。」丁酉七夕即1957年8月2日,正值反右運動全面開展之際。所謂「右袒」,有網友餐雪提出典故出自《太平御覽》卷三百八十二引《風俗通義》逸文,其言甚辯:

齊有一女,二家求之。其家語其女曰:「汝欲東家則左袒,欲西家則右袒。」其女兩袒。父母問其故,對曰:「願東家食而西家息。」以東家富而醜,西家貧而美也。

餐雪且指出:「所以右袒者,貪其顏色,以為所遇良人也。而人非其人,好夢不成。」而此句的深層涵義,自然是指知識分子響應政策,「大鳴大放」,後果堪虞。而余氏所作七絕以在事過境遷五十年後,當事人猛然回首,應有「誤一生」之語。以香奩之體託香草美人之思,古已有之。然陳寅恪詩之複式書寫,與現實環環相扣而無跡可尋,費解之甚也高明之甚;而余氏詩,亦可謂偏得其真傳爾。

1978年10月,余氏參加「美國漢代研究考察團」至中國大陸訪古,與錢鍾書定交,其後兩人頗有書信往來、詩作唱答。如《管錐編》第三、四冊問世,錢氏以航空郵寄,余氏得書後,作〈讀《管錐編》三首〉,其三曰:

桀紂王何一例看,誤將禍亂罪儒冠。

從來緣飾因多欲,巫蠱冤平國已殘。

此詩題詠《管錐編》第三冊111條〈《全晉文》卷三七〉,該條引《晉書.范甯傳》批評王弼、何晏之語,謂王、何開啟了清談玄風,以致士大夫無心國事,最終引發五胡亂華、西晉覆亡,「二人之罪,深於桀紂」。全條論述乃就此而展開,而余詩首句「桀紂王何一例看」即歸結了全條的主旨。又西晉的亡國宰相王衍,正是喜好清談、懶於政務的代表,故該條復引《晉書.王衍傳》之記載,謂永嘉四年(310),王衍被前趙將領、羯族石勒所俘,石勒斥責他:「破壞天下,正是君罪!」石勒此言固然在理,但余詩云「誤將禍亂罪儒冠」,卻是借題發揮。後兩句舉漢武帝為例,謂武帝多欲而往往自我緣飾,終在其晚年引發巫蠱之獄,此後冤案雖獲平反,而國家元氣業已斲喪。如是看來,此詩之性質與其說是酬謝,毋寧說是詠史。而詠史一體以借古諷今為上,余氏筆底的漢武帝、巫蠱、儒冠所指維何,洵然不言而喻。

近見網友輯錄余氏詩詞,然猶有遺珠。如七律〈丙辰中秋即事〉初載於《明報月刊》1976年10月號,筆名「觀於海者」:

帝子乘風御翠華,不周山下萬旗斜。

倦隨夸父追炎日,漫訪吳剛問桂花。

恒鳥已嚐玄圃水,嫦娥空守煉爐砂。

蒼茫大地無情甚,欲主沉浮願總賒。

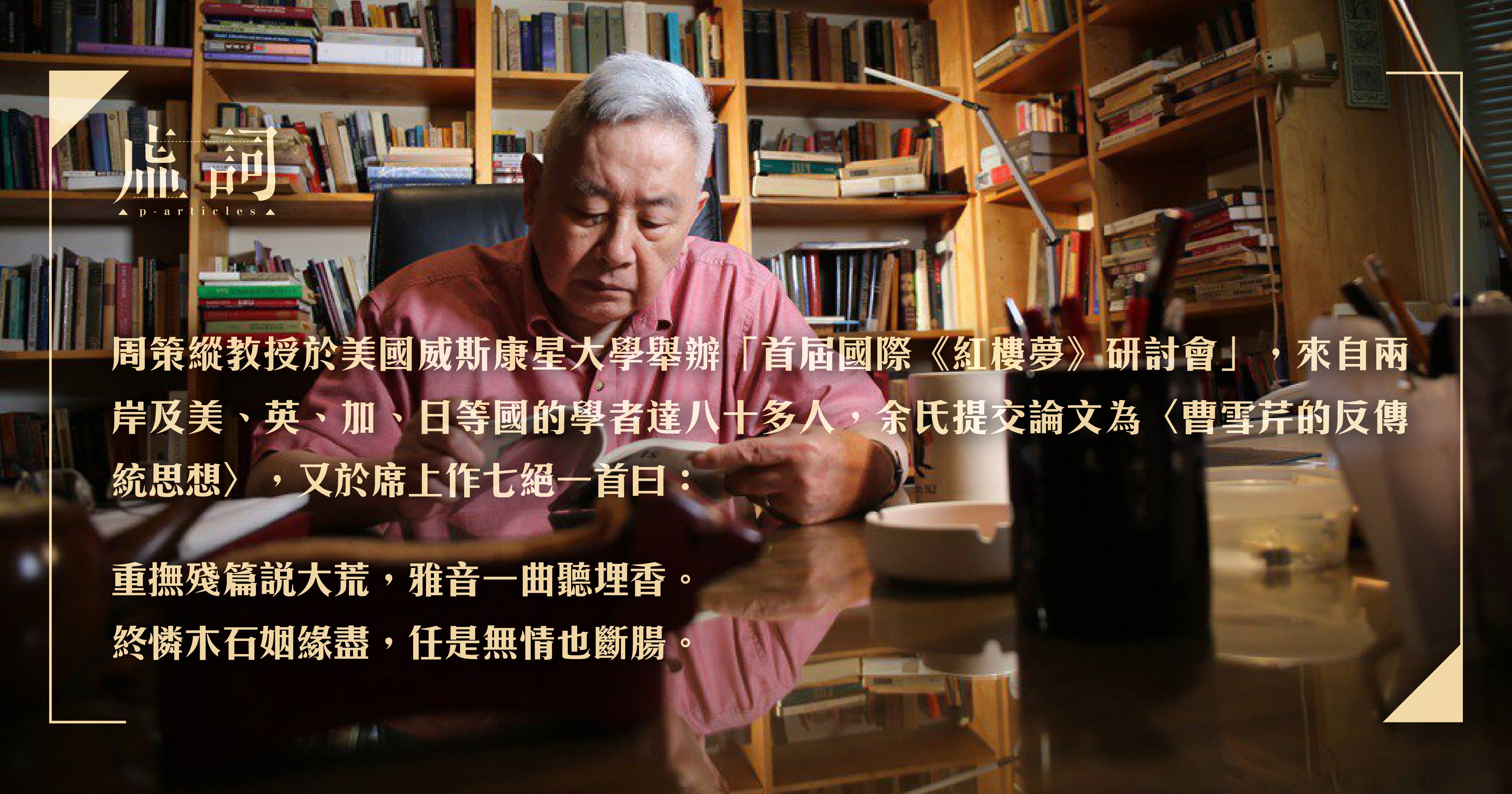

詩中多化用毛氏詩詞,如「帝子乘風下翠微」、「不周山下紅旗亂」、「吳剛捧出桂花酒」、「寂寞嫦娥舒廣袖」、「問蒼茫大地,誰主沉浮」等。結合毛氏於當年9月9日故去的史實,不難窺探此詩主旨。又如1980年6月,周策縱教授於美國威斯康星大學舉辦「首屆國際《紅樓夢》研討會」,來自兩岸及美、英、加、日等國的學者達八十多人,余氏提交論文為〈曹雪芹的反傳統思想〉,又於席上作七絕一首曰:

重撫殘篇說大荒,雅音一曲聽埋香。

終憐木石姻緣盡,任是無情也斷腸。

此詩前所未見,蒙香港初文出版社黎漢傑兄提供手稿圖片,當係漢傑整理周策縱先生遺著所得,四十年後得以公諸於世,實為幸事。末句顯然化用《紅樓夢》63回中狀述寶釵之語:「任是無情也動人。」(詩句出自唐人羅隱〈牡丹花〉)原書讚頌寶釵「豔冠羣芳」而「無情」,而余氏可謂奪胎換骨,將寶釵工於心計的小「無情」提昇至天地不仁的大「無情」。套用余氏自己的話:「大觀園的乾淨本來就建築在會芳園的骯髒基礎之上。並且在大觀園的整個發展和破敗的過程之中,它也無時不在承受著園外一切骯髒力量的衝擊。乾淨既從骯髒而來,最後又無可奈何地要回到骯髒去。在我看來,這是《紅樓夢》的悲劇的中心意義,也是曹雪芹所見到的人世間的最大的悲劇!」「回到骯髒去」乃是大道運行的必然趨向,但那一爿「乾淨」的存在卻足以令人思之斷腸。如果那「乾淨」從未存在過,倒也許不至令人感念疇昔、悲涼悽愴、臨風隕涕,而有愧於太上之忘情。

話說回頭,余氏〈紅樓夢的兩個世界〉一發表便引起巨大迴響,也招致不少批評。但身為小說研究門外漢的我,由初讀開始便對其說印象深刻。甚至稍後決定「棄商從文」,多少也出於追尋那個美麗潔淨的理想世界之心。2015年春夏之際,與大四畢業論文導生在口試後前往中大正門合影,隨即口占一律:

白賁皤然猶煥章。從初為學本多方。

長懷吾道應濡翰,不墜斯文慎括囊。

素願終憑銜木鳥,高情豈嘆失途羊。

沁芳閘外知蕪穢,且惜襟前姑射霜。

詩成才驟然察覺,「兩個世界論」於我竟已「淪肌浹髓」了。近日得悉余先生駕歸道山,咨嗟不知所云,於是勉強拉雜而成此篇,聊表追思之意。

2021.08.08.