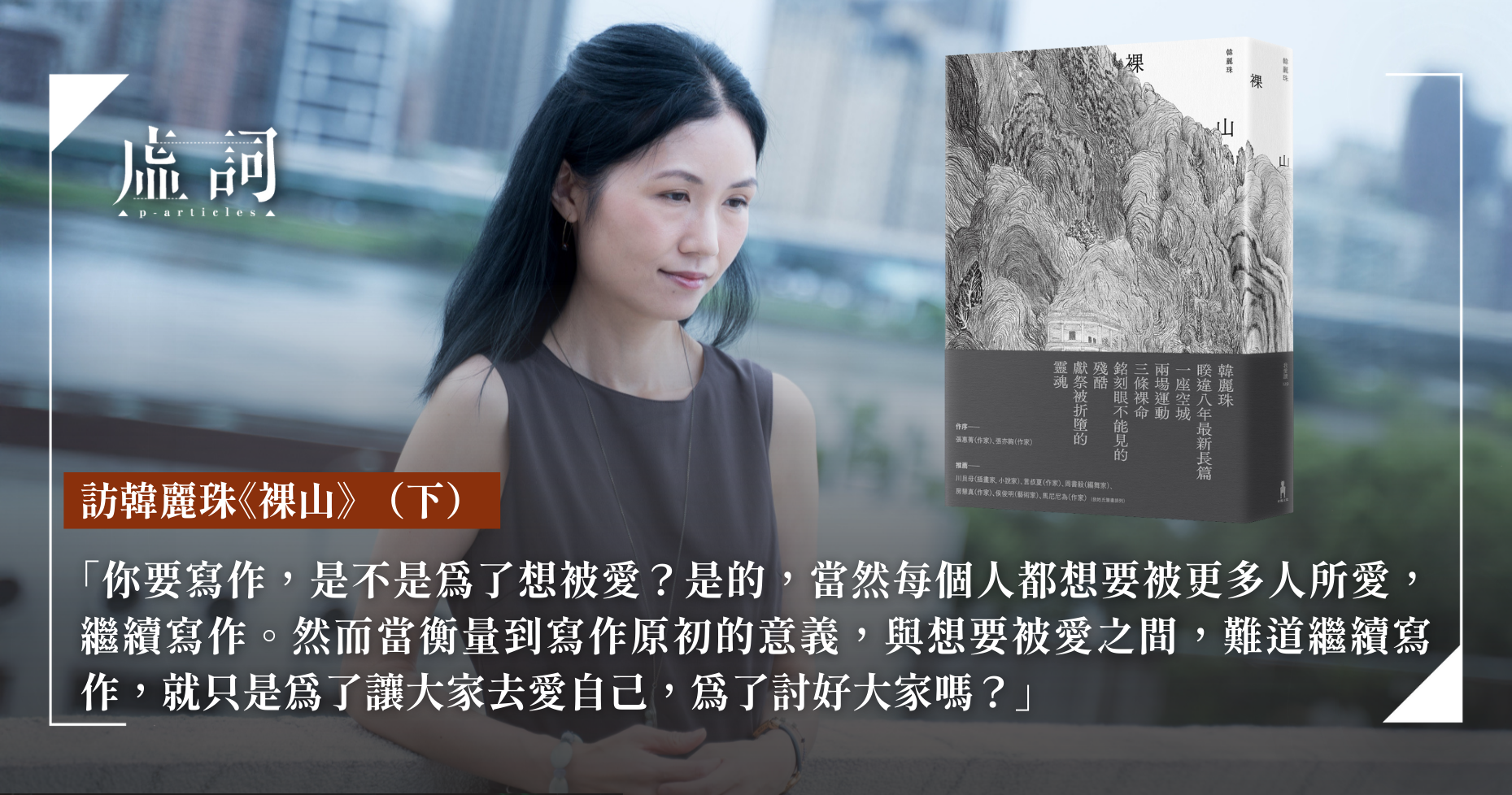

再續榮獲2025年Openbook好書獎·年度中文創作」及入圍「2026台北國際書展大獎·小說獎」香港作家韓麗珠《裸山》訪問上篇,在下篇中她視此書為突破過往魔幻風格、回歸「瑣碎」日常的嘗試。韓麗珠表示自己視小說為一頂巨大魔術帽,探尋生活難以看見的本質;散文則置於寫實之中,令她寫來無壓、純粹快樂。《裸山》三名主角皆經歷重大失去,卻指向一個共通真相:只要愛,就注定關乎失去。韓麗珠認為藝術的最大意義不在改變社會或流傳後世,而在創作那一刻給予作者的意義。 (閱讀更多)

指控《年少日記》發行商MM2違約 製作方卓亦謙、爾冬陞入稟法院追討逾408萬款項

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-08

憑藉電影《年少日記》一舉奪得第42屆香港金像獎新晉導演的卓亦謙,與該片監製爾冬陞,兩人共同擔任董事的「圓桌會議室有限公司」(下稱圓桌會議室),於本月4日正式入稟高等法院,控告該片的全球發行商「滿滿額創作香港有限公司」(MM2 Studios Hong Kong Limited,下稱MM2)違反發行協議,要求法庭頒令確認MM2違約,並追討本金連同利息合共約408.2萬港元。 (閱讀更多)

太天然真實的臉,是日常生活無法承受的:訪韓麗珠《裸山》(上)

香港作家韓麗珠於今夏新出版的長篇小說《裸山》榮獲「2025年Openbook好書獎·年度中文創作」,亦成功入圍「2026台北國際書展大獎·小說獎」。在與梁莉姿的訪談中,韓麗珠指出書中的「空城」不只是香港,而是整個世界核心問題的反覆上演:政權對人的壓制與暴力,從未停歇。韓麗珠在書作藉家族三代隱形創傷,揭示個人難言的傷口如何與集體創傷交織;透過藝術系青年暖暖與雅人,叩問當文明外衣被剝除,每個人露出另一張真實而恐怖的臉時,社會是否注定陷入混亂? (閱讀更多)

【新書】發掘一種新的姿態以重新展示世界——讀不清詩集《金繼》

詩人不清近日出版《金繼》詩集,邀來同為詩人的阮文略為其撰序。在序文中,阮文略以「金繼」工藝為喻,指出寫詩並非單純修復,而是將詞語與世界的破碎轉化為藝術的創造。從〈Zoophyte〉的科學史織體,到〈我把大海寫到紙上〉的悶騷俏皮,皆展現不清那層出不窮的技巧與趣味。阮文略認為,不清的詩總是多義、多變、演示技巧、拒絕完成,或許可以以〈去處〉一句作為概括:「你一直獨自埋伏在這裡發掘自己/發掘一種新的姿態以/重新展示世界」。 (閱讀更多)

2025《紐約時報》年度十大好書揭曉 百大值得關注書單不乏亞裔作家身影 (附完整名單)

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-12-05

2025年轉眼將逝,正值歲末年終之際,《紐約時報》繼十一月底發布「2025值得關注的百大書單」後,於十二月四日從中精選出「2025年度十大好書」。這份備受矚目的書單涵蓋了五本虛構小說與五本非虛構作品,以此引領讀者回顧2025年度出版佳作,一探文字世界裡的風景。 (閱讀更多)

影像的凝視,易經的流動:大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」 —— 專訪策展人鍾妙芬博士

專訪 | by 紫翹 | 2025-12-04

「今時今日我們這一代人,面對大自然很多的挑戰,很多時候,我們更加要想想我們和自然的關係。」大館文物事務主管鍾妙芬博士(Anita)如是說。當全球暖化日益嚴重、當 AI 全面重塑我們的生活體驗,愈是變化迅速,《易經》的傳統智慧卻愈能為今時今日帶來啟示 —— 大館呈獻全新文化遺產專題展覽「易經:鮑皓昕攝影藝術」,呈現鮑皓昕《中國牆城》、《觀靜錄》兩組攝影系列,將曾經遊歷世界的視覺記憶,重新注入《易經》的古老智慧以作詮釋,重新安置在《易經》的思考框架之中,成為理解變化的另一組語言,讓觀眾從影像所呈現的變化,回望自身與世界的關係。 (閱讀更多)