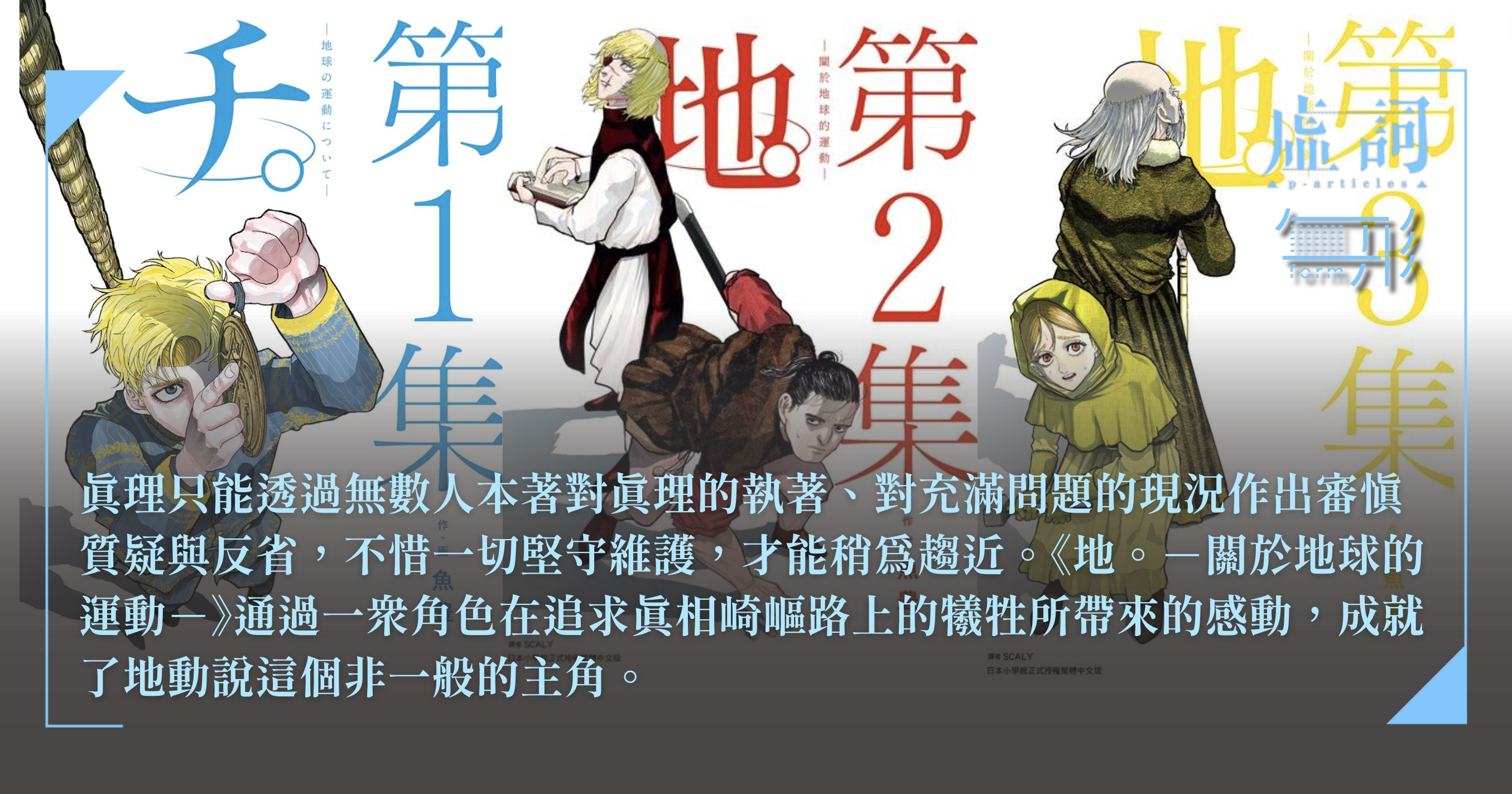

故事發生在15世紀初期歐洲的P國。當時C教盛行,天動說——一個在古希臘已經提出、由托勒密進一步發展與建立的宇宙觀——被視為唯一合乎教義的真理。然而,以天動說來解釋觀測時,行星的軌跡往往令人感到過於複雜凌亂,不夠簡潔優美。因此,有人開始提出另一種可能性——不是日月星宿圍繞我們轉動,而是地球跟其他星球一起圍繞太陽轉動的地動說。作出有關研究的人會被視為異端,一經發現初犯者會被警告與要求發誓放棄有關研究與學說,而有前科者則會被處以極刑。 (閱讀更多)

【虛詞・進擊的動漫】夢的詮釋——看「The哆啦A夢展2023台北站」

這種意念能引伸出很多思考:叮噹在我這個男性動物心中又是甚麼樣的角色?他可以是朋友,可以是同房室友,可以是兄弟,可以是家人,可以是人生導師,原來他可以是很多很多的,都很重要的角色。總之,他不止是一件機械產物或虛擬的動畫角色。而我最不能夠接受的,是叮噹只是子虛烏有,是大雄患自閉症期間設想出來的一個不曾存在的同行者,那不是戲謔,簡直是誣衊! (閱讀更多)

從個人傳承到浮沙幻影——論潘國靈《寫托邦與消失咒》

自潘國靈發表了其首篇小說〈我到底失去了甚麼〉,疾病、尋找、失落、消散、擬物、愛情等主題均散見於他的結集。2016年,他發表第一部長篇小說《寫托邦與消失咒》,在歷近廿年的累積下,潘國靈建構了他那森羅萬象的寫托邦,一方既是沙城裡的寫作療養院,同時也是書寫人沉溺的洞穴和幻影,其中虛實交錯,留給一眾評論者在一切消失前竭力解咒。外界論者主要針對《寫托邦》的人物和不同意象作闡釋,江俊豪嘗試另辟蹊徑,以詮釋學「以經解經」的方法,重新審視潘國靈過去旁及《寫托邦》的創作文本,分析其中的核心敘事結構,並以故事中的三個主要角色:遊幽、悠悠與余心體現潘國靈對文學的傳承與創作《寫托邦》結構間的關係。 (閱讀更多)

Heron——Hero——Heroine:《蒼鷺與少年》的三種旅程

雙雙認為近年的幾部日本動畫電影,都存在一個共同的地方,可以讓原本身處不同時空的角色可以重逢或相遇,再相互救贖——在《蒼鷺與少年》裡,鷺沼使得喪母的真人與繼母夏子相遇,繼而展開雙線的救贖旅程。他亦從蒼鷺的字根hero出發,看真人與夏子對應hero與heroine的旅程,由此理解到真人對理想人生的回應。 (閱讀更多)

你不可不知的性智慧,評《男人的憂傷,只有屌知道》

書評 | by 辛曉雲 | 2024-02-08

在長期的文化累積與建制中,我們的社會對於不同性別的氣質與角色模板,有著單一而趨於封閉的形塑。這樣的形塑雖然為人們的性別發展帶來安全與定向感,卻也使得個人的差異及需要,隱身在角色模板之後,壓抑且隱晦。 (閱讀更多)