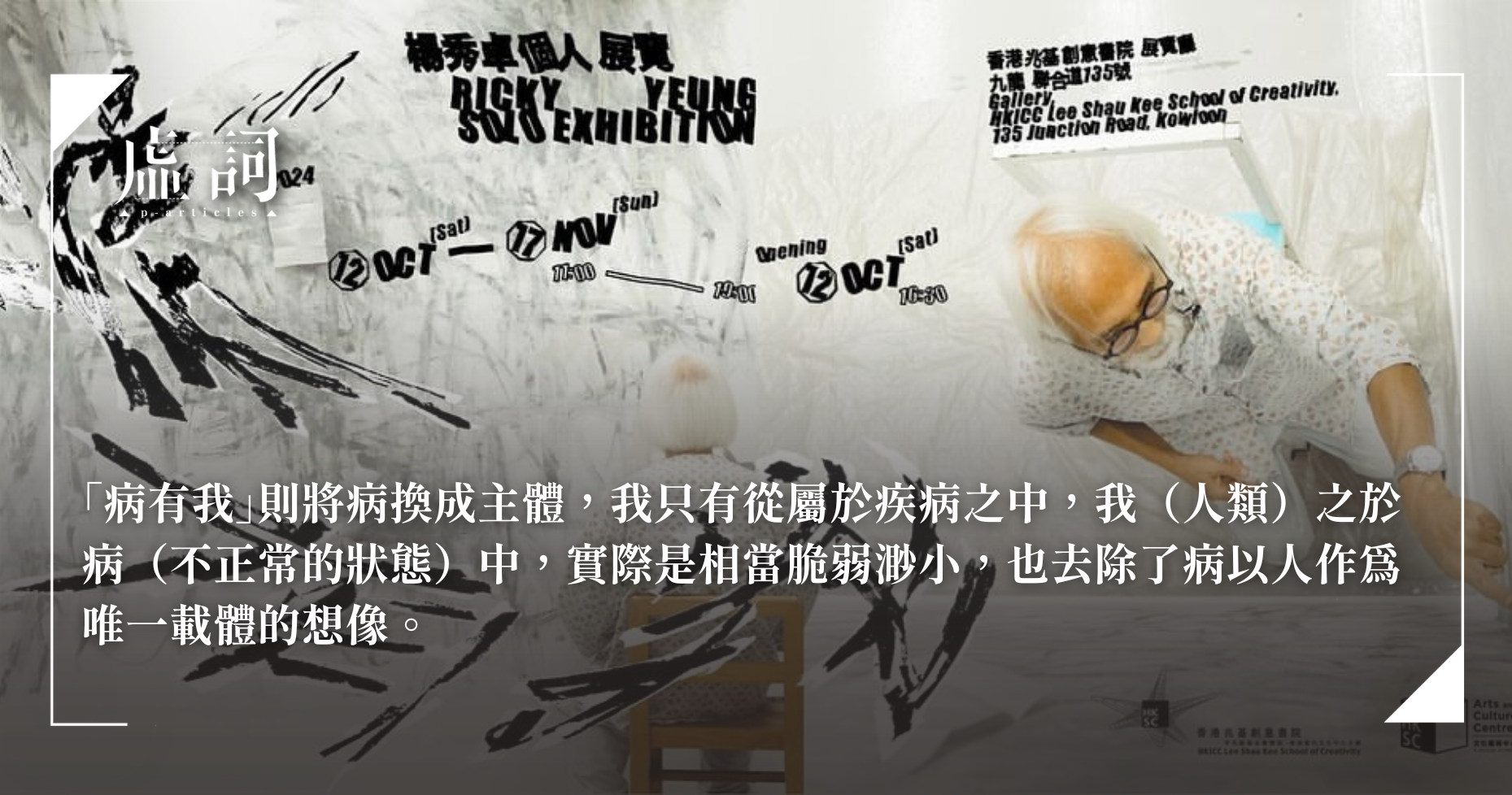

張煒森傳來楊秀卓個展「病有我」的評論。楊秀卓最近的個展以情緒病為主題,觀察到近年越來越多人有情緒病,因此想透過展覽創作回應。展覽以「病有我」為題,跟我們慣常說「我有病」不一樣,我有病」以我作為主體及疾病的載體,而我的世界只有病,相反,「病有我」則將病換成主體,我只有從屬於疾病之中,我(人類)之於病(不正常的狀態)中,實際是相當脆弱渺小,也去除了病以人作為唯一載體的想像。他提及,展覽以情緒病為題,議題在文化層面中被解讀,也是創作無法迴避的問題。疾病在社會層面中,往往會變成隱喻(metaphor),隱喻是以一種事物喻指另一種事物。這種隱喻與符號,正是楊秀卓創作時直接以感性的表達,讓觀眾不由自主地進入藝術家訂立的異質的、擾亂正常秩序的藝術視角,將情緒病的主題成為大眾的「共同語」,成為一種隱喻,藉此聯繫社會的關係。 (閱讀更多)

逃避自由的種類:憐憫

影評 | by 穆純 | 2024-11-05

穆純傳來Yorgos Lanthimos導演《憐憫的種類》的影評,從憐憫的性質始論,指出電影中表現的,角色與角色之間掛勾着施與受的機制,既明明白白的不對等,又確確實實地不自由,不單只受方不自由,施方亦不自由,而互相依賴、享受、安定在這個遠離自由的機制中。他繼而用精神分析家Erich Fromm的「逃避自由」機制,解析《憐憫的種類》內神經質的人。「正常人」的觀眾看上去,就像看一齣精神病記錄片,但導演就是要觀眾反思,我們所謂的正常人,其實和神經質者別無二致。他認為,電影中的角色並不是劇情開初就已經逃避自由,他們只是把自由、自我用在非積極層面,導致服應權威、丈夫、宗教,但仍然是有自我,真正逃避自由、渴求憐憫是在劇情轉折從安全感中脫離之後。 (閱讀更多)

假仙女的真情指數

據說張愛玲很愛算命,出門也算,出書也算。她在小說裡寫過精彩的算命情節,《假仙女 Faux-cul》開篇也出現了類似情節。楊佳嫻指,到今世中我們依然可以見到作品在與命的對抗與拉扯,遠古的命說概念如何回應現代情境?顏訥說,這就看算命者「故事新編」的能力了。《假仙女 Faux-cul》既是「假」「仙女」,也是「假仙」「女」,台語「假仙」有假裝、裝蒜之意,比形容詞「假」更富於動態。然而,顏訥的「假仙」不針對別人,而總瞄準了自己,自我懷疑又否定這懷疑,過得辛苦還把辛苦當成笑話跟我們分享。 (閱讀更多)

身為不屬任何一國的Patriot——《我想理解:漢娜·阿倫特訪談與書信》書評

書評 | by Sir.春風燒 | 2024-11-04

身為二十世紀最具影響力的思想家之一,阿倫特思想涵蓋政治學、哲學、歷史和社會學,尤其對極權主義、革命、自由、公共領域和人類境況有著深刻的認知見解。南京大學出版社最近出版了新書《我想理解:漢娜·阿倫特訪談與書信》,阿倫特的開放包容、敢於發表冒犯同民族人的意見的勇氣,在在可見,令人折服。春風燒在書評中點出阿倫特對當代社會權力結構與個人自由之間的關係的審視。他認為,阿倫特積極介入不同議題,但她並非屬於任何一國的Patriot,而是現代文明照臨下人類公民社會的Patriot。 (閱讀更多)

《賽博格之戀》:(非)病態的存在的理由

影評 | by 張理晨 | 2024-11-04

張理晨傳來韓國導演朴贊郁《賽博格之戀》的影評,該片以精神病院為場景,也以精神病患為角色,精準刻劃出韓國社會的病態特徵對人的壓迫。她認為這些病徵的出現不只相互牽連,在2024年看來,仍深具洞見,並深切呼應著東亞社會的現況。張理晨透過分析電影中的精神病患凸顯出社會的五個病態特質,並在受存在問題困擾的男主角奕順和女主角詠君身上,探討在虛無主義瀰漫的當代社會,人們如何面對虛無、存在的理由為何、人類存在的價值為何此三個問題。 (閱讀更多)