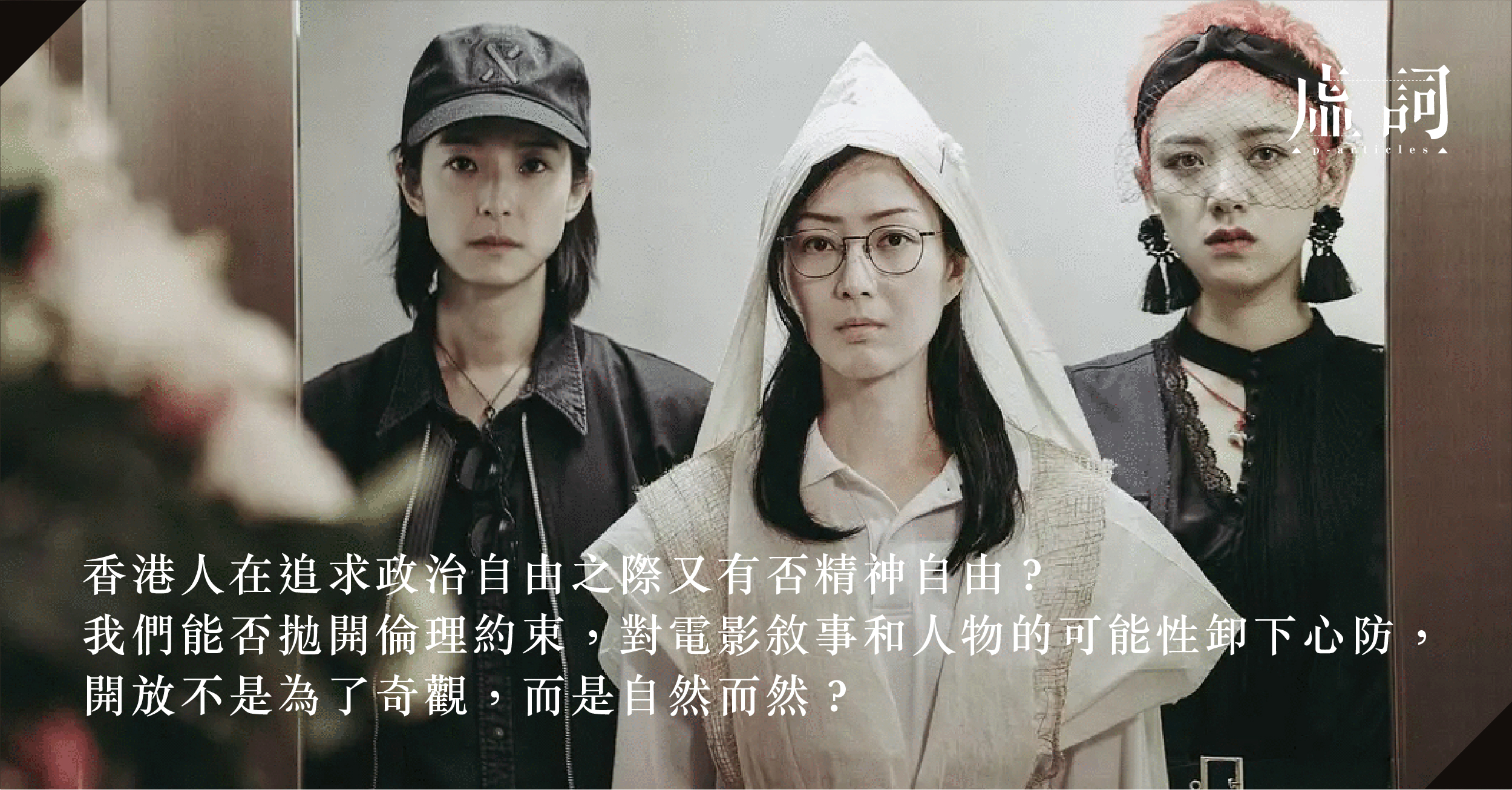

《花椒之味》:主流華語片的倫理問題

大家都說《花椒之味》(“Fagara”,麥曦茵導演,2019)跟《海街日記》(“Our Little Sister”,是枝裕和導演,2015)很相似,我反而認為它們像溫情片的一體兩面。《花》片有的優點,《海》片沒有,可是反之亦然,我亦從中看到主流華語片的倫理問題。

女性就業創業 花椒以辣止痛

《花》片較優勝的地方在於女性的事業心,大姊如樹(鄭秀文飾演)在港島寫字樓工作,職業女性身分實在明顯不過,二姊如枝(賴雅妍飾演)是職業桌球手,自我要求很高,三妹如果(李曉峰飾演)則是網紅,開直播講潮流時尚,可見事業有多重要。如樹本來不想接手夏亮(鍾鎮濤飾演)的火鍋店生意,但準買家毫無誠意令她決定硬着頭皮繼承父業,如枝基於女性運動員的處境在意勝負,亦跟母親雅玲(劉瑞琪飾演)存在不少磨擦,如果打扮花枝招展,也照顧着擔心她嫁不出去的外婆劉芳(吳彥姝飾演)。

《海》片大姊幸(綾瀨遙飾演)做護士,二姊佳乃(長澤正美飾演)做銀行職員,三姊千佳(夏帆飾演)做體育用品店員工,對她們作為個體影響不大。她們未必有打拼事業的決心,事業對她們而言只是生活一部分,她們甚或把愛情放到更加重要的位置,我不知道這是否跟日本文化有關。日本男女不平等的問題本來就很明顯,何況四姊妹不是住在大都市,她們只想在鐮倉過平淡但幸福的生活,愛情觀更能反映她們的個性。《花》片描寫女性就業、創業的努力和挑戰,無疑有可取的地方。

《花》片亦有較強烈的戲劇衝突,三姊妹都同父異母,夏亮「到處留情」,三個女兒分別來自香港、台北、重慶,當中二女兒的母親才是初戀情人,到底誰是第三者不好說。三姊妹住在不同城市,本來也互不相識,因父親的逝世相聚,也體驗花椒的魔力。如樹的母親病逝了,如枝因母親改嫁而改姓歐陽,如果受母親冷待並要跟外婆相依為命,沒有誰比誰更成熟。劇中還有一位麻醉科醫生蔡浩山(任賢齊飾演),說自己常不被視為醫生,比喻辣是一種痛覺,但花椒始終是食物。

《海》片相比之下故事相當簡單,父親沒有到處奔走,偷情一次,令四妹鈴(廣瀨鈴飾演)有原罪感。喪禮過後,幸想接鈴來鐮倉住,從此四姊妹都在同一屋簷下生活,不用各散東西。作為是枝裕和最甜膩的作品,《海》片有被詬病戲劇衝突偏弱,本來三位姊姊就對四妹沒有甚麼心結,其實一早就很和睦,只是鈴對自己的出生很內疚,一旦解開心結就能雨過天晴。她們沒有文化隔閡和語言不通等問題,場景也集中在鐮倉。

生活流的「缺席」 父親的「more is less」

然而,縱使《花》片可能比《海》片更催淚,麥曦茵也的確掌握人情練達,卻又缺乏餘韻。《海》片櫻花大道、後園煙花兩場可以令人不停回味,《花》片卻欠生活真味,三姊妹在火鍋店和父親住處忙東忙西,沒有多少時間體驗香港生活。《花》片出現三姊妹醉酒互訴衷腸的情節,但《海》片的酒更有趣,鈴是喝祖輩釀製的梅酒而醉,幸也指出佳乃不時酩酊大醉。此外,《花》片戲劇衝突比《海》片強,卻反而沒有春夏秋冬又一年的生活流,和解未有隨着時間流逝醞釀。

上文提到《海》片的四姊妹本來就很和睦,但透過四季光景和日常細節,是枝裕和調度的姊妹情總算愈釀愈醇,令人舒心,反觀《花》片設計痕跡明顯,角色有各種的和解——跟家人、跟情人⋯⋯可是那些和解全都順應戲劇結構、功能,觀影期間有種感覺,好像聽到導演說來到起承轉合的「合」了,差不多是時候和解,節奏始終有點急速,令我未能完全入戲。親情亦跟社區絕緣,沒有舞火龍的節慶場景,我根本看不出火鍋店在大坑,只勉強見到店外的街角。

更甚的是,火鍋店的設計感覺缺乏港味,它的空間、色調、光線,看來在另一個維度。我也不肯定親情亦跟社區絕緣的原因是否劇作先天缺陷,導演要在有限的篇幅內拍盡兩岸三地,砍掉枝節務求令劇情更緊湊或商業化,代價是日常的質感。《海》片是三位姊姊接同父異母的四妹住,《花》片港中台三姊妹最後還是各自生活,麥曦茵在電影語言是有下苦功理順的,她是現有的新晉導演中最值得欣賞的。鏡頭運動、鏡頭大小、前景後景、視角切換,導演嘗試做到循序漸進、起伏有致之效,但有時不論形式還是內容也做過頭了,最大敗筆在於夏亮。

《海》片從來不讓已逝父親露面,他只是被人談論的謎樣人物,此乃是枝裕和拿手好戲,以「喪」入題,人沒有現真身,卻深遠地影響一家人的生活。《花》片的父親反而「老是常出現」,削弱觀眾想像空間,劇情不時出現回憶、想像片段,破壞時間的流逝感。況且更為弔詭的是,夏亮明明是立體的角色,但鍾鎮濤往往都在演良善的一面,他如何默默地愛着三位女兒、提攜着蘿蔔(盧鎮業飾演)和蕃薯(麥子樂飾演),角色設定立體,發揮空間有限。鍾鎮濤演出本身亦是扁平的,形象刻板,食之無味,棄之可惜。

辯解角色設定 磨平角色棱角

《海》片中幸的父親跟鈴的母親偷情,拆散幸的家庭,令作為大姊的她要成熟,但其實自己也在跟同事偷情,深諳戀愛就是毫無理性可言,內心矛盾,因此鈴表示其歉疚,自己母親橫刀奪愛害了三位姊姊,幸安慰鈴說沒有人有錯,其實也在說服自己,經過權衡、取捨,最終提出分手。然而《花》片第二場講如樹從事旅遊服務,客戶要跟秘書出國旅遊偷情,她一臉「WTH」,引領觀眾道德審判。

我相信有觀眾質疑這因為《花》片中二姊母親才是父親初戀,誰的母親才是第三者說不清,這不見人倫複雜嗎?正如上文所述,這個設定的確有效加強戲劇衝突,我亦認同麥曦茵懂人情練達,但這可見相比《海》片,《花》片嘗試辯解(justify)角色的價值觀,她們的瑕疵可以被解釋,強調因果關係,戲劇上完全講得通,卻令角色失去棱角,三姊妹因誤解執着,放下恩怨可見其實她們沒有道德包袱——兩位姊姊的母親「不知者不罪」,兩位姊姊之間不應心存芥蒂,但如樹客戶的偷情是可惡的,影片還是對偷情作價值判斷。

《海》片中幸為愛不惜做第三者,邀請鈴來鐮倉住亦不無私心,佳乃為愛多次受騙、渾噩度日,千佳則過着我行我素的生活,鈴則認為自己的出生為別人帶來痛苦,四姊妹的生活態度不大符合社會標準,觀眾自身未必接受這些態度,但她們是心甘情願地選擇的,觀眾對角色的同理心並非建基於角色行為是否合乎道德,角色的個性缺陷也令角色更有血有肉。

《花》片的設定令角色行為符合道德規範,於是觀眾就可以心安理得地接受他們。不少華語片也存在這個問題,我也可以拿近年港產片作例——《翠絲》(“Tracey”,李駿碩導演,2018)中的政治宣言、《淪落人》(“Still Human”,陳小娟導演,2018)毫無逾距的主僕情深。外國的月亮不是特別圓,也不是沒有這樣的作品,但《海》片的人性缺陷、《人魚沉睡之家》(“The House Where the Mermaid Sleeps”,堤幸彥導演,2018)中的道德爭議(雖然結局太爛),在主流華語片始終太罕見了。

同是首尾呼應,《花》片舞火龍開始,舞火龍結束,《海》片父親喪禮開始,食堂老闆喪禮結束,身穿黑衣的四姊妹在海灘上漫步。兜兜轉轉,《花》片叫大家珍惜眼前人,《海》片卻刻畫難以言說的人生況味,高下立見。其實此「影評」對麥曦茵不公平,但香港人在追求政治自由之際又有否精神自由?我們(尤其是創作者)能否拋開倫理約束,對電影敘事和人物的可能性卸下心防,開放不是為了奇觀,而是自然而然?