SEARCH RESULTS FOR "黃潤宇"

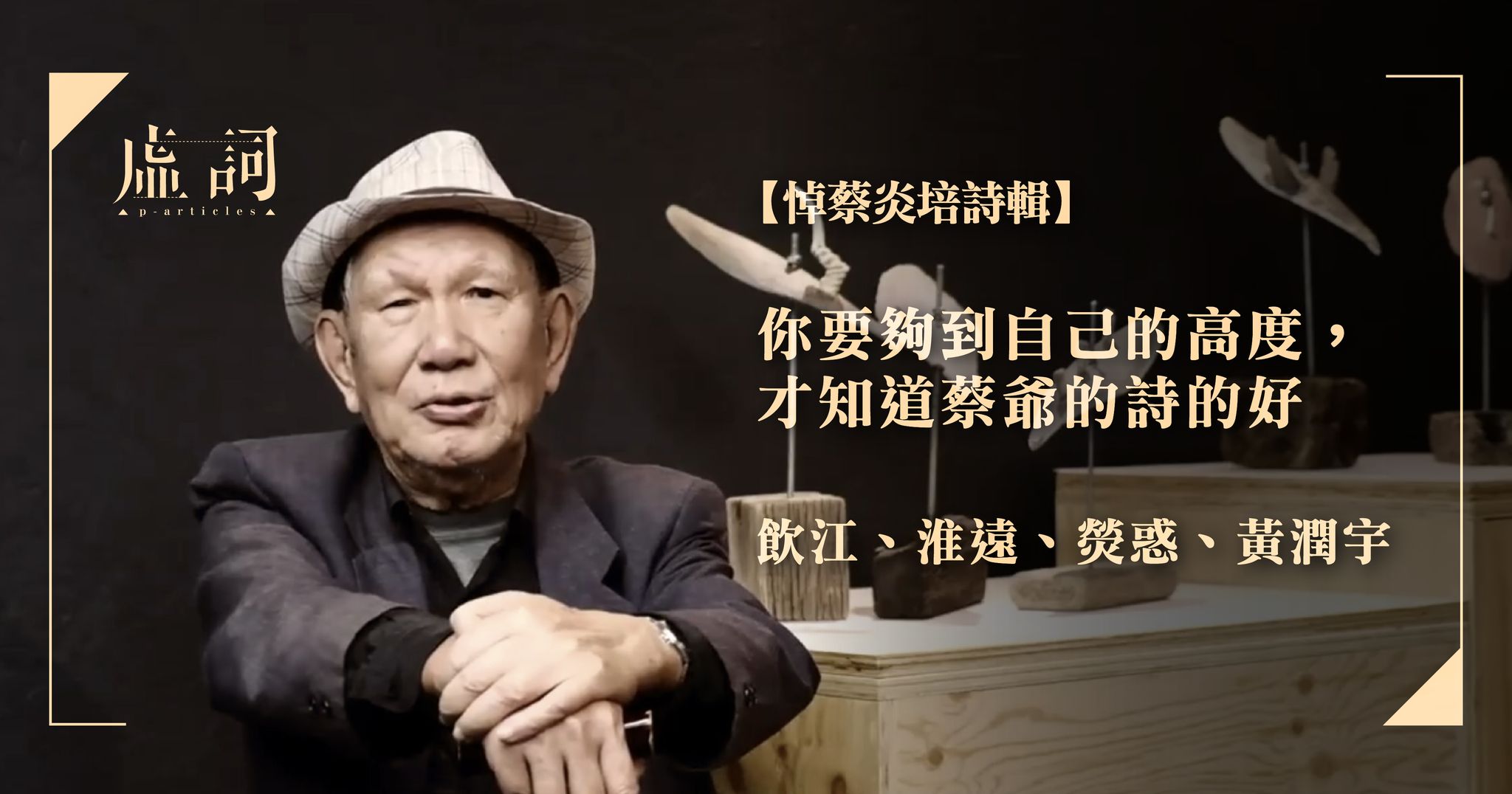

【蔡炎培逝世】悼蔡炎培詩輯:你要夠到自己的高度,才知道蔡爺的詩的好

詩歌 | by 飲江、淮遠、熒惑、黃潤宇 | 2021-09-09

痛失蔡爺,文人寫詩悼念。飲江憶起上月探訪教授,風采依舊,談吐風騷;淮遠以〈離譜〉一詩,致敬蔡炎培的長詩〈離騷〉。他沒有話要說了,其詩如燈火照亮銀河路上的永夜,熒惑與黃潤宇以詩,向蔡爺作最後致敬。

二二八詩輯:我們打開水的門,吃掉飄過來的火焰

詩歌 | by 廖偉棠、黃潤宇、淮遠 | 2021-03-02

台灣有「228事件」,香港也有「228事件」,廖偉棠、黃潤宇、淮遠寫詩,致審判席上的義人與香港。

【惡法降臨】五二七詩輯:寬廣的死將迎接你,寬廣的夜將落下

詩歌 | by 淮遠、洪慧、黃潤宇、火星 | 2021-09-24

港版國安法降臨,國歌法同步殺到,在大舉圍捕香港人的夜晚,詩人淮遠、洪慧、黃潤宇與火星,以詩抱緊或許已到盡頭的自由氣息。

【無形.逃】碧波押404︰抵抗與重生,人人皆是藝術家

六月午後,不時有烏雲蓄勢湧起,蟲豸在低氣壓中提早出沒;今年六月,很可能是碧波押——這塊在油麻地佇足三年多的社區藝術空間——最後運作的時光。去年年底,香港藝術發展局因「場地未申請公眾娛樂場所牌照」為由,不再予碧波押續約。現今就如黃碧雲所寫的︰「甚麼條例,愈收愈緊,地方都關了。碧波押要關了,賴死到六月底。」「賴死」二字,使盡全力。

【無秩序編輯室】前置詞︰逃,四方八面

今期稿擠是常識吧;而我們早前做了一次讀者問卷調查,說每期《無形》焦點集中會更傾向購買,於是今期也就全力開展。反對《逃犯條例》修訂之聲鋪天蓋地,都說損害香港特殊地位,卻少有文章指出香港的「逃犯歷史」,我們很感激安徒寫來鴻文。羅冠聰、余家強、曹疏影都是對於反修例抗爭的直接反應,羅文分析性較重,余家強的詩也還是策略分析,疏影則以意象切入。崑南、余婉蘭的情色書寫,當然是從主流的規限與框架中逃逸,牽動私密,坦率而狂放,讓我們知道「逃」欲望何在。

催淚彈下,傷的是心──心理學家教你撫平隱形傷痕

抗爭之路很漫長,期間我們可能還要面對更多的低落、憤怒、恐懼或懷疑;而這次行動更有不少社運新血加入,很多學生第一次走上街頭就要直面暴力,因此如何調試心理、如何安慰自己的同時也撫慰他人,也成了眼下很重要的課題。現在的你或許還很慌忙、手足無措,不如看看心理學家葉劍青與鄧亮瀅提供的元氣妙方,嘗試平心靜氣、重拾力量。

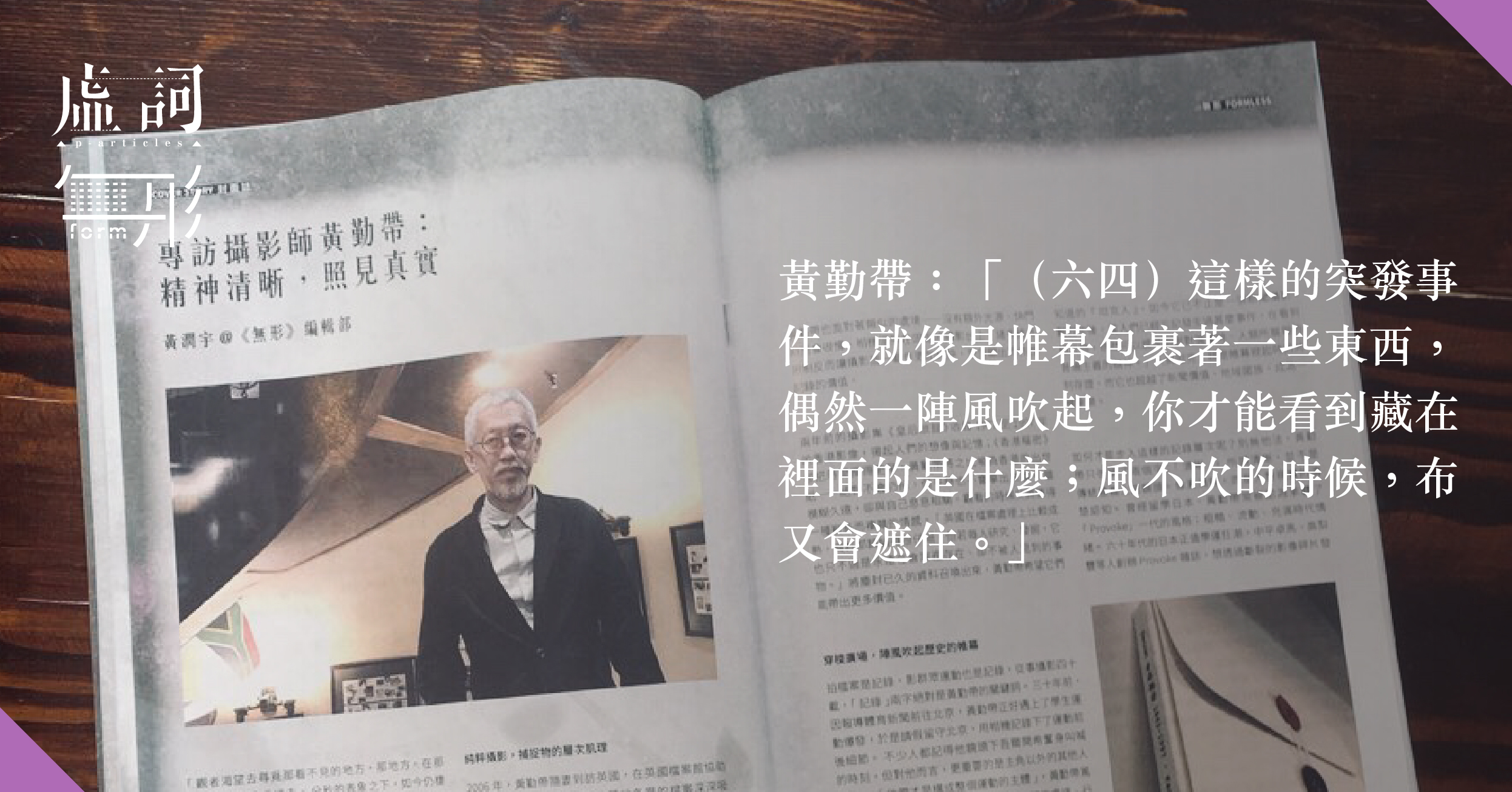

【無形.三十】專訪攝影師黃勤帶:精神清晰,照見真實

如果說攝影有一種宿命,那應該是與時間相互籠罩、無法割離的特質。艱難地爬上坡,前往與攝影師黃勤帶的訪問地點——外國記者協會——時,腦中一直盤旋著「宿命」一詞。去年多次爆發言論自由受威脅事件的外國記者協會,其在雪廠街的選址是由港督麥理浩提出的;而黃勤帶的最新攝影集《Secret香港樞密1842-1997》中,也剛好錄入了一張飯局座位表,顯示著麥理浩曾與習近平父親習仲勛同台並坐。透過相片再看眼下、甚至未來的中港拉扯,不免有歷史輪迴之感。

【無形.金牛座】專訪馮美華︰紀律、責任與悲哀,皆從幼年始

在一個創作夏令營中,流傳著這樣的說法:所有最古怪的、難搞的同學都會被分配到 May Fung 導師的小組裡,接受「 特別訓練 」;而他們最後提交的共同創作,卻又總是出人意料得好。 所謂「特訓」,包括六點起床,晨跑,早操⋯⋯這些動作跟創作又有何關係?然而在May 的眼中,創作的自由與成長也源於紀律,這也是一名金牛座藝術家的執念。

【虛詞無形一週年】多圖慎入:編輯部捱夜OT大暴走

無秩序編輯室 | by 虛詞編輯部 | 2020-07-16

捱夜傷身,人人都把這句話掛在嘴邊,「我今晚要早點睡」就跟「食完呢啖聽日唔食」一樣,是個天大的笑話。那為甚麼還要熬夜呢?

臨終之前,汪曾祺終於有了自己的書房

歷史 | by 黃潤宇 | 2019-09-05

關於貧窮與侷促,汪曾祺體會得太多了,以至於直到人生末年,他才真正住進了一個像樣的居所。1996年二月,汪老舉家搬入虎坊橋福州館前街一幢嶄新的大樓,內裡寬敞舒適,而一直伏在雜物堆、飯桌上寫作的大作家,終於在人生的最後一年裡,第一次擁有了自己的書房。

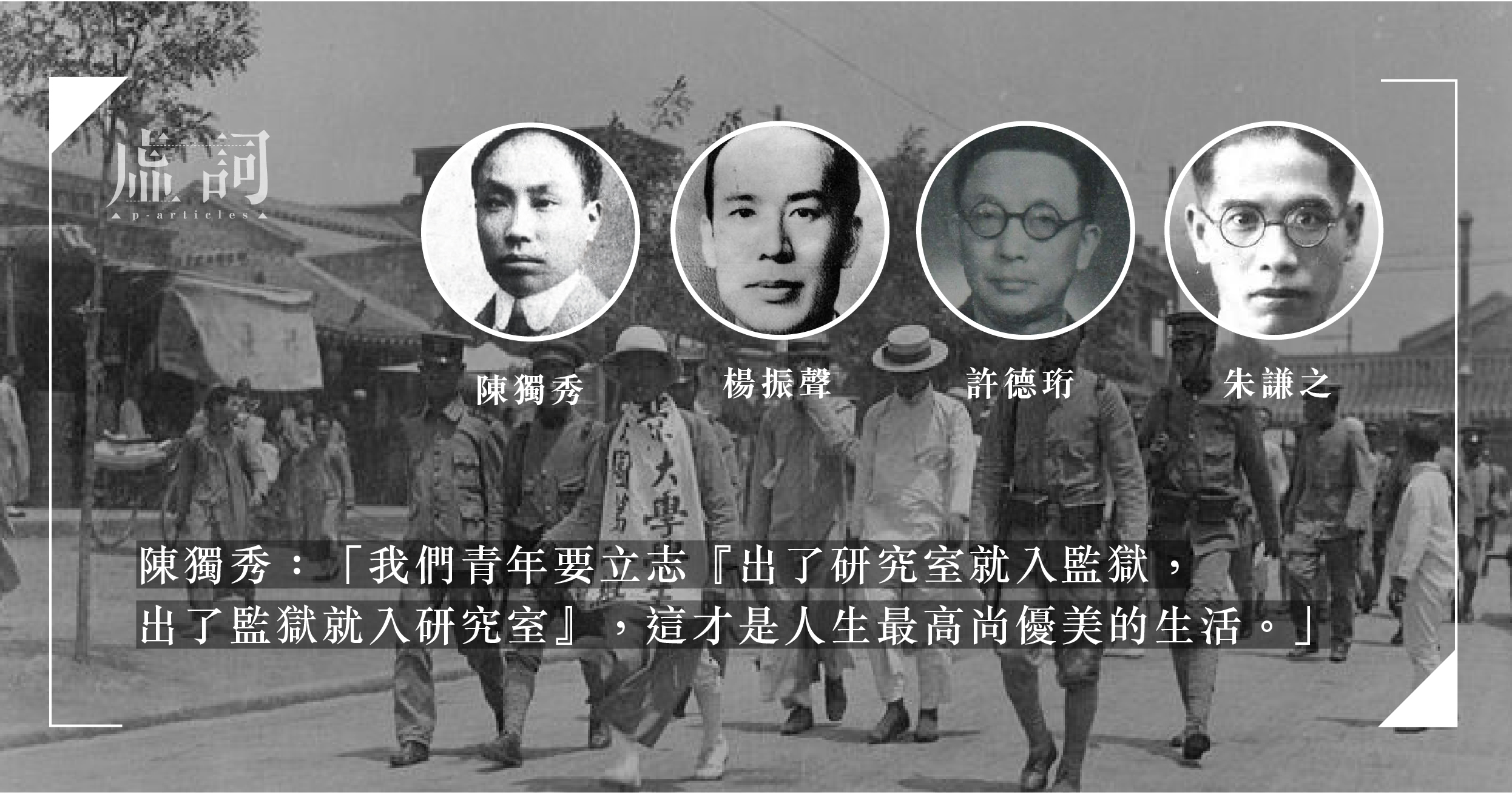

【五四百年小輯】文人學生入獄:穿梭監獄與研究所,才是最高尚的生活

現象 | by 虛詞編輯部 | 2019-05-07

因傘運入罪而坐監的,不少是學生學者;而細數在五四前後入獄之學生學者,也著實不少。百年已過,兩者的待遇與命運相照,又有何異同?

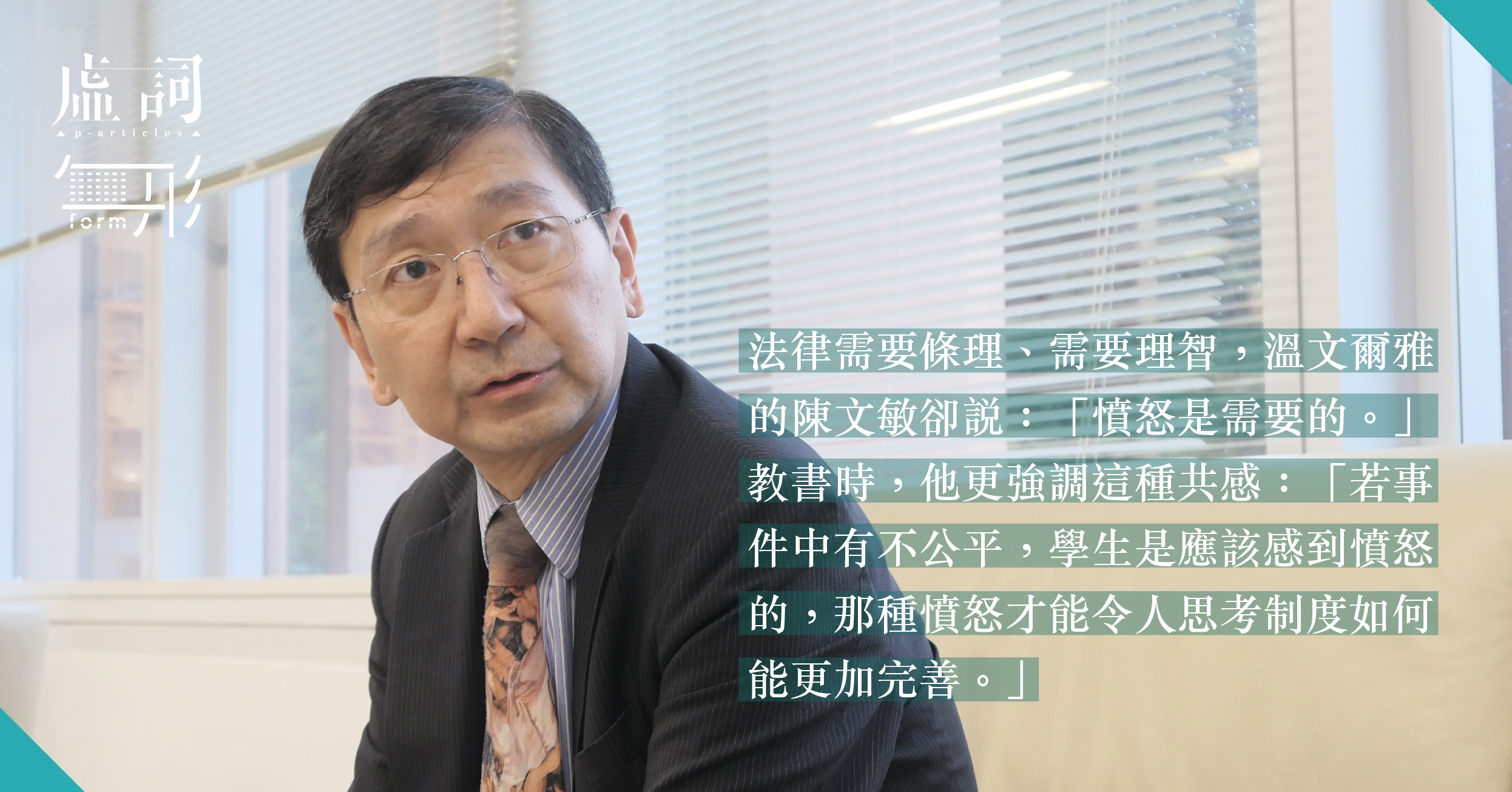

【無形.愚】專訪陳文敏:鐵肩擔公義,香港一愚公

2015年10月6日,香港大學百周年校園至中山廣場的路上,由兩千多件學袍與黑衣組成的隊伍靜默行過,氣場凝肅。校園裡的遊行並不多見,這次行動由四位港大教授發起,為的是抗議校務委員會無理否決陳文敏出任副校長,影響學術與言論自由。當日,遊行發起人、時任法律學系主任何錦璇的一句發言還令人記憶猶新:「(陳文敏)做了多年院長及系主任,如果只是一個nice guy,也不會得到這麼多同事尊重。」

專訪「鮮浪潮」導演曾慶宏:木已成舟,浪子回頭

訪問到了尾聲,紙頁上只剩下一條問題,幾經猶豫,還是用原子筆刪去了。眼前這位「慈眉善目」、講每句話都夾著兩聲笑的曾慶宏,實在讓人難以開口問他:「人人都話你好chok,你覺得甚麼才是chok?」

逆反詩人陳家坪:用紀錄片撿拾「孤兒」語言

2010年的數據顯示,中國有71.2萬孤兒,其中62.2萬散居社會,狀況不明;而如今可能因太過驚人,我們無法找到一個確切的數字,甚至漸漸遺忘了他們的存在,這或許比兩千年前的狀況還要糟……棄嬰年代,詩人何為?重慶詩人陳家坪選擇擔起攝影機,用五年時間觀察及還原河北省一間天主教孤兒院的生活,從而鑄成紀錄電影《孤兒》。上個月他把電影帶來香港,看完後,我眼前只浮現四個字:觸目驚心。

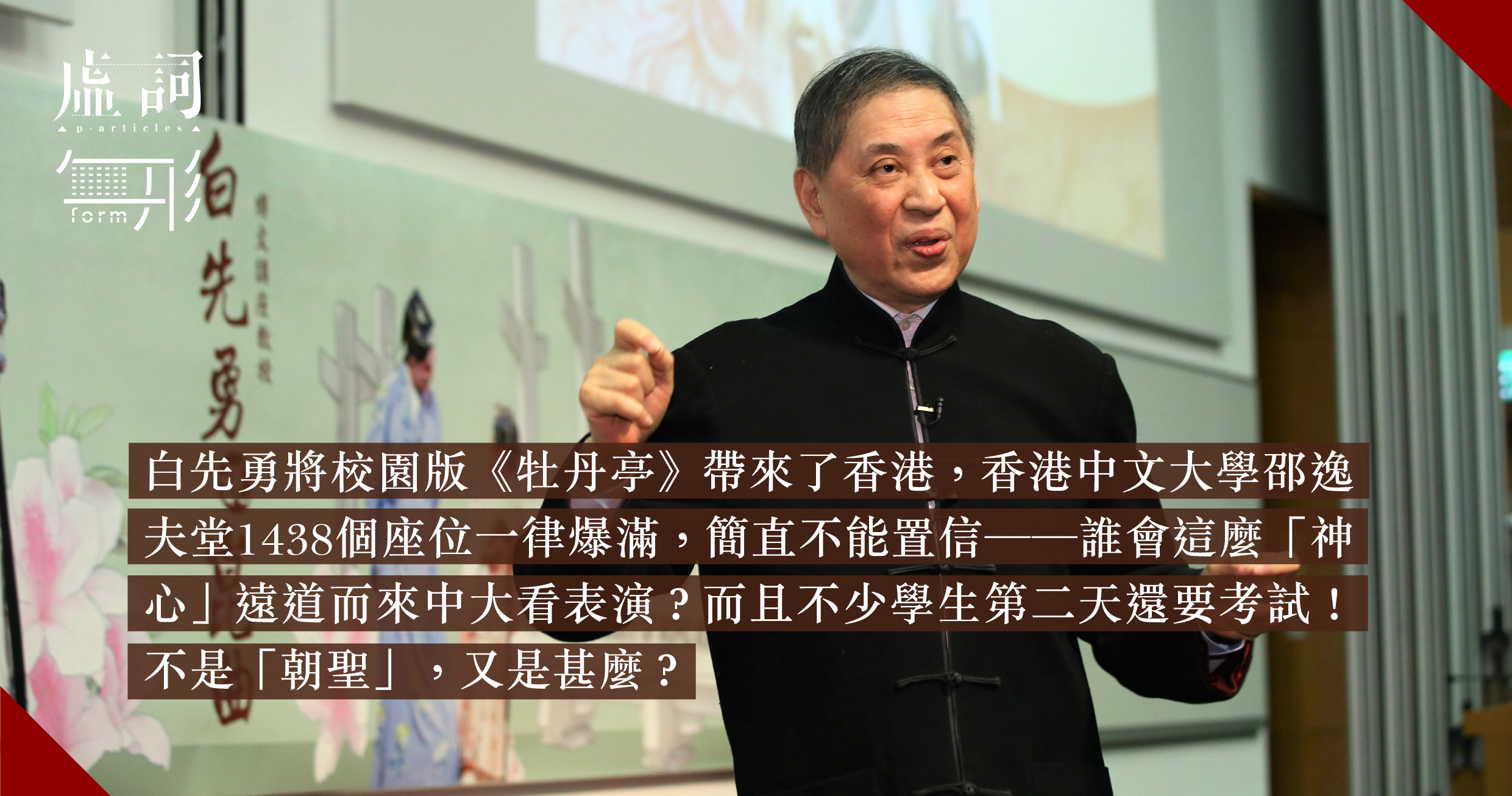

【無形.紅】不到園林,怎知春色如許——專訪白先勇及校園版《牡丹亭》

專訪 | by 劉平、黃潤宇 | 2019-03-02

「 不到園林,怎知春色如許。」中國傳統文化就像廢園春色,兀自開放,如此安份守己,也如此空虛寂寥,知音難求。十四年前,白先勇將《牡丹亭》起死回生,掃清了園前落葉,在園外徘徊的人,慢慢被園內春光吸引,到得園中,才道一直錯過了如許風景,捶胸頓足,委實太遲。春光乍洩,也有人像白先勇,在園內驚鴻一瞥,卻注定為它痴迷一生,留園一輩子——「 情不知所起,一往而深 」,白先勇與《牡丹亭》,可能是另一個柳夢梅與杜麗娘的故事。

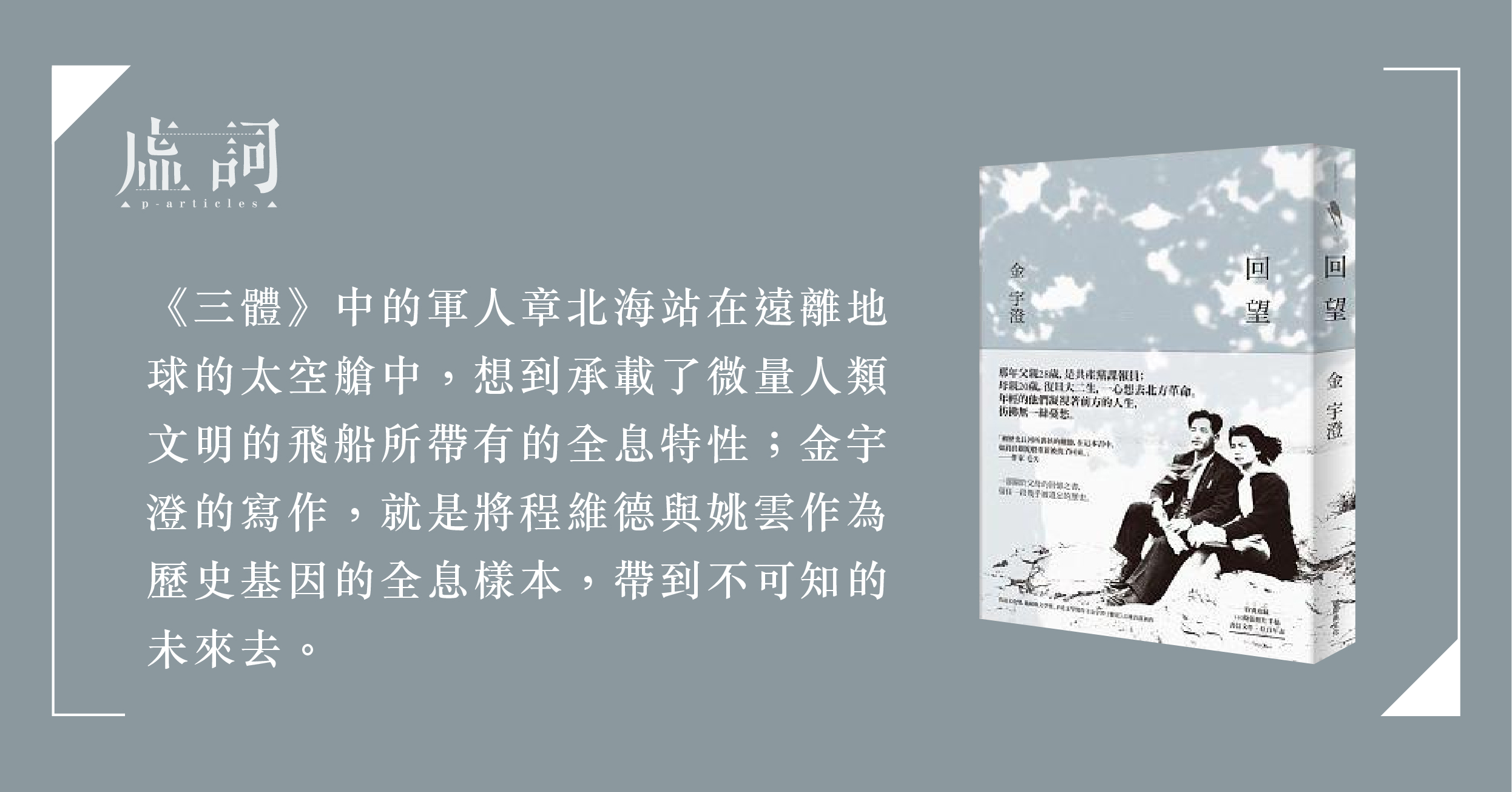

風起雲湧,冷眼觀世——像金宇澄那樣回望

每次返鄉,見電視機裡播放的無非是抗日、間諜、地道戰(還有著名鏡頭——手榴彈打飛機),狗血淋漓的偽歷史劇讓人看了不僅雞皮大作,更懷疑起自己的歷史認知來。究竟看慣了這些自瀆式的「歷史」片段,到底大家還有多少勇氣,可以有意識地、莊重地做出這個動作——回望?

Booska古本屋:前方高能!書癡狂歡私竇

週末下午,沿北角五洲大廈通道走到底,Booska古本屋就在眼前——你未必會特別留意,但絕不會錯過它。彼時書店還沒開門,透過老商鋪暗沉的光線,隱隱見到《小流氓》和《Persona》的海報,昭示了書店主打電影、漫畫類書籍。店鋪空間不大,密密匝匝的書籍在暗中依偎,卻絲毫不覺混亂。

【進擊的平台】the culturist文化者:藝術太高冷?俯首拾起審美的權利

「邊度寫稿?有時在酒吧,有時在摩天輪,廿蚊玩一次,轉兩轉一篇稿就寫好咗。」「the culturist文化者」的創始董事、報導者鄭天儀輕鬆答道,說罷發現咖啡店的墻邊有個插蘇,便立刻拎出平板電腦來插電,為下一輪工作做準備。

筆訪孟浪:共同面對我們無法避讓的命運

在這幾個小問題間,孟浪闡釋了作為永遠的異鄉人,如何在故土情結、國族問題、身份矛盾與認同中自在遊走——正是不間斷的、形而上的思考與寫作使他自由。身兼作家與編輯兩個身份,孟浪曾略帶自嘲地說,在創作中自己是命定的「探險者」與偶然的「受難者」;而做編輯時,卻又充滿了包容與同情。

別有洞天:歷史、當下與想像的空間

小時候蹲於廁格之中,也想像一番天地出來:這是住屋、那是籃球場、垃圾桶就是主題公園的巨型滑梯……而如今每天都在各種空間裡穿梭,小到房間、家宅,大至樓宇、社區、都市,不自覺間,卻把觀察空間的好奇心擱在一旁,因而錯失了不少有趣的發現。

【字遊行.北京】在消磁的北平滑過

到北京時已入深夜,寒冷迫人提起精神。尾隨一對對曲折的雙腿進了末班車,車行至天通苑北站,剎停了,才意識到眼前是北京人口最稠密的景點——這裡每天早上都有螻蟻般人群,擠在鐵馬圍成的隊伍裡,蔚為大觀。而此時所有人都已下班,那些擠兌著彼此的騰騰殺氣,現在都歸回到一扇扇窗戶裡,臨時化解了。

球場野貓 · 龐克少女 · 異議詩人

2018年世界杯決賽下半場十餘分鐘,四名身著警察制服的怪客神速衝入球場,她們閃避保安的追逐,先向觀眾席大力揮手,又與法國球員麥巴比(Mbappe)擊掌,但很快還是被保安人員抬走。事發突然,不少球迷在旁看呆了,而裁判的叫停使克羅地亞損失了一個絕好進攻機會,也令克隊球迷怒斥闖入者。不過另一邊廂也有觀眾高呼:呢件事好龐克!數小時後,果然就出現了俄羅斯龐克樂隊——暴動小貓(Pussy Riot)在網上認責的消息,一眾步入中年人士激動道:原來是消失已久的Pussy Riot!

香.夭︰死亡不是香港的終結

死亡是一段靈動的時間?死後世界是停止運作的世界?人們莫不留意一個城市瀕死的狀態:受創、掙扎、重擊、垂死……新聞事件直觀地將其呈現。香港,惶然無措且憤怒地接收著這些信息,如同被處以極刑的囚徒站在刑具前,全部思維都濃縮於死亡節點以前的時間,無一日不在死生的結界處擺盪。煎熬難耐。