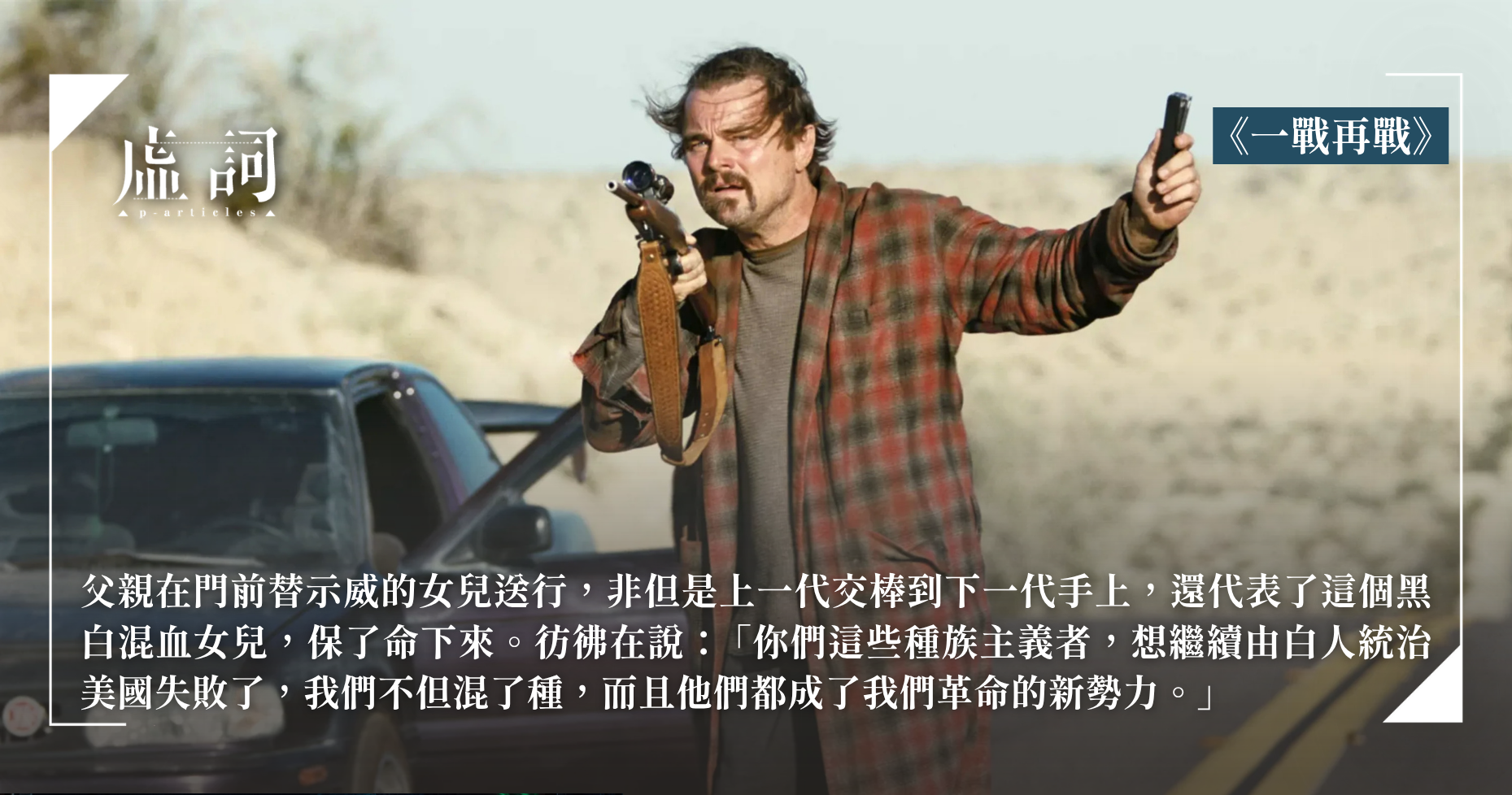

何兆彬傳來《一戰再戰》影評,指出電影還未上映時,已被譽為年度最佳,備受矚目。何兆彬指出電影中,性是權力欺凌也是愛與傳承的載體,尤其體現在黑人女主角與白人指揮官的跨種族關係上。何兆彬直言導演Paul Thomas Anderson以往作品大多文藝,在《一》中的動作戲如此好看,畫面既暴力,又富詩意。 (閱讀更多)

《長安的荔枝》——未完成的部分與待完成的意義

影評 | by 姚金佑 | 2025-10-01

姚金佑傳來《長安的荔枝》影評,指作電影以唐代荔枝運送為主線,透過九品官李善德的升遷與受命,呈現職場奴役與國家衰微。姚金佑認為電影的諷刺性書寫極具力度,尤其在楊貴妃欲取未取的荔枝上得以體現。然而,戲中存有不同問題,如蘇諒、阿僮等配角淪為工具人、喜劇元素頭重腳輕,造成斷裂感等問題。 (閱讀更多)

杜琪峯的女主角與她們的產地

易山傳來影評,指出杜琪峯電影宇宙以硬派陽剛與宿命主題聞名,但其女主角的塑造同樣引人入勝。從《龍鳳鬥》中愛財的鄭秀文到《柔道龍虎榜》拾銀紙的應采兒等,杜sir眼中的女性「貪錢」與「神經質」源自對舊香港的社會觀察以及受《蒂凡尼的早餐》西方電影的啟蒙,反映出一種老派紳士的男女關係理解。儘管這種塑造略顯刻板,易山以《東方三俠》為例,指出杜琪峯曾描繪出立體且具主體性的女性群像,認為杜sir的女主角是特定時代的產物。 (閱讀更多)

《鬼才要回家》:喜劇、恐怖與家族情感

影評 | by 姚金佑 | 2025-09-10

姚金佑傳來《鬼才要回家》影評,指出電影作為越南影史上最賣座的恐怖喜劇,巧妙融合親情、喜劇與驚悚元素,借幽魂心結未解的經典情節,揭露家族內的深藏詭計與劇情翻轉,類似《尋夢環遊記》的他殺真相。姚金佑認為戲中對「突發驚嚇」的運用,有效分隔了歡笑與驚悚的氛圍,更為後半段的懸疑與高潮鋪墊,將仇恨與怨念的書寫提升到新的層次,將家族主題發揮到位。 (閱讀更多)

《F1 電影》——市井「哲學眼」如是觀

影評 | by 陳苗 | 2025-08-21

陳苗傳來《F1電影》影評,指出電影被影評批評為劇情老套、不切實際的荷里活神話,卻贏得驚人票房,其魅力在於「第二次機會」核心主題,觸動觀眾對人生逆轉的深層渴望。陳苗認為,《F1》成功的關鍵在於畢·彼特的獨特星魅——他一貫的「牛仔浪人」氣質,為角色注入了人間溫度與江湖義氣,讓觀眾放下對情節的質疑,全情投入這場關於希望、救贖與圓夢的歷險,從電影中感受社會缺乏的正能量。 (閱讀更多)