誰大誰惡誰正確?「以人類學角度看『暴力』」講座紀錄

反修例運動的討論裡,「暴力」肯定是一個重要關鍵詞。人們譴責警方濫用暴力,未有按照準則使用催淚彈、警棍等武備,侵害市民的人身安全;警方與建制派人士指責示威群眾為「暴徒」,又以暴動罪控告部分被捕示威者。雙方都以「暴力」指責對方,然而,他們所說的是同一種「暴力」嗎?在明刀明槍的暴力之外,社會上還有什麼更嚴重的暴力?

香港中文大學人類學系日前(九月六日)舉辦講座,邀來鄭詩靈教授、譚萬基博士、周豁然女士、鍾浩浲先生,以人類學角度解釋「暴力」的不同面貌。講者提到,我們的日常生活其實充斥著無形的暴力,法律、經濟、生活價值等看似和平的秩序,無不是通過看不見的暴力來維繫。最後,講者亦討論了邁向非暴力的可能。

「狗與華人不得入內」的制度暴力

香港中文大學人類學系副教授鄭詩靈由世界地圖說起。說到世界地圖,是否立即想起那一幅美國位於西方,中國位於東方的橫向圖像?就連我們理解的「西方人」和「東方人」,都似乎跟這幅世界地圖有關。但細心一想,地球本來是一個球體,橫向的世界地圖明顯不是自然而然的產物;到底是誰設計出來,又為何現在會成為我們所理解的常識?

鄭詩靈教授則解釋,這種世界地圖,其實是以歐洲為中心的設計,也是殖民時代的產物。近代歷史裡,歐洲曾在全球佈下規模、影響最大的殖民統治,我們現在認識的世界地圖,也是在這種殖民宗主國的觀點下設計出來的。「所以,我們現在認為理所當然的世界地圖,其實是一個充滿戰爭、暴力的歷史產物。」鄭說。

一般來說,我們對暴力的理解都是有形的,譬如肉眼可見的戰爭、衝突等。然而,以歐洲殖民統治引伸出來的世界地圖為例,在在證明了暴力可以是無形的,以看不見傷口的方式潛藏於社會結構當中。譬如「象徵暴力」(symbolic violence),人可以透過語言來傷害別人,如辱罵女性為「雞」(妓女),明顯是以性來羞辱他人;也有「制度暴力」(systemic violence),指與經濟、政治體制和官僚制度有關的暴力。

歷史上,曾作為國際租界的上海,有公園一度掛上「狗與華人不得入內」的招牌;殖民時代初期,香港華人都不能住在半山以上地段;美國南部亦曾有種族隔離政策,就連飲水機都要分開白人和有色人種。「這些都是暴力嗎?如果我們說『暴力』是侵犯人的自由,基於人種而把人分隔開來,又是否『制度暴力』?」「有人說『有法律,所以要遵循』,其實歷史上我們見過很多不公平、暴力的法律,當時完全是合法的。」

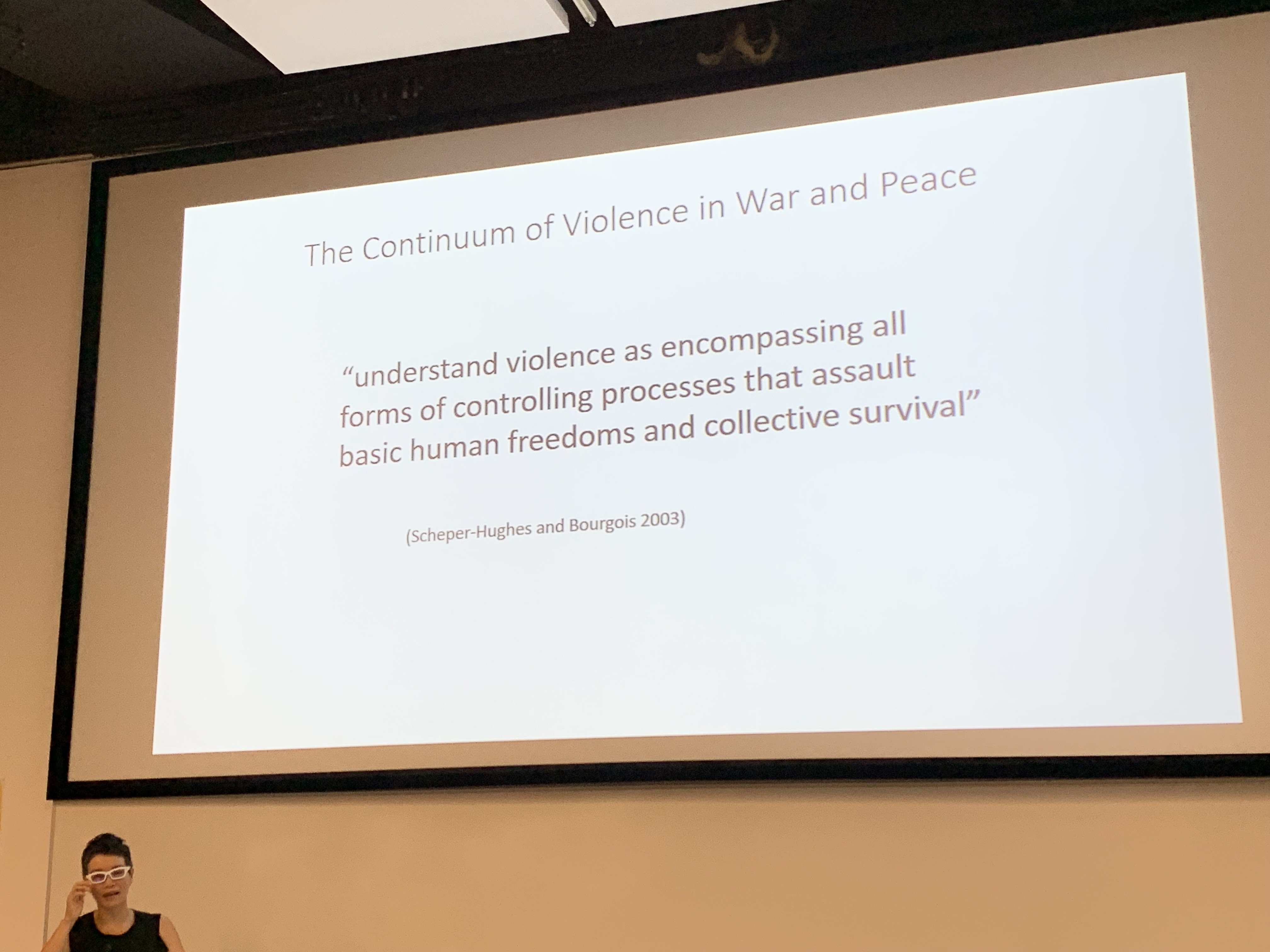

人類學家 Nancy Scheper-Hughes 及 Philippe Bourgois 因此提出暴力的連續體(continuum of violence)這個概念,把「暴力」的定義涵蓋至「所有侵犯人們的自由以至整體生存的控制的過程」;有形、無形的暴力在社會裡更是環環相扣,「言語上的種族歧視、種族隔離、奴隸制度、種族殲滅,其實都是同出一轍,不能獨立地看待。」鄭說,而暴力總是體現在個人到結構的層面,「我們所謂的正常,所謂的日常生活,本身已經充斥著暴力,and we’re part of it。」

(香港中文大學人類學系副教授鄭詩靈)

「非暴力」甘地原來很暴力?

由 2014 年的和平佔領,到 2019 年「和勇不分」,不少人都說香港人「進化」了,對不同的抗爭手法有著更大的接受程度。只是,政府還是會聲言這是「暴動」,你們是「暴徒」,「不合法」的示威遊行擾亂了公眾秩序。另一位講者,人類學畢業生鍾浩浲說:「從歷史的角度看,只要你動搖到政府的管治威信,動搖到所謂的『秩序』,就會被說成暴力。」

所謂的「秩序」,實際上是指甚麼?鍾浩浲提到,我們的社會關係,是透過資本和生產來維持的,不只是「每天都要上班」,而是如何在不同機構再生產出來的政治、社會土壤底下,維持著既有的生活模式。這些機構包括看得見的國家機器,如政府、警察、監獄,也有意識形態國家機器,包括法律、宗教、學校、傳媒,由此建構生活當中「理當如此」的價值和秩序。

「我們很少想過,現在的生活其實是被人迫出來的。」鍾浩浲說。不是誰正拿著槍威迫你,而是以為生活是由一個又一個個人選擇堆積出來,「讀書不好是因為不才」、「沒辦法脫貧是因為不懂投資」;鍾認為,這致使我們忘記了自己信仰的價值和秩序,本來就是暴力底下的產物:「我們的生活其實鑲嵌在更大的政治經濟土壤裡,無論五年前還是現在,我們都在面對同一個政治經濟問題。」

他提到,香港的「繁榮穩定」,其實來自一個很獨特的剝削關係:殖民者施行經濟剝削,部分本地人從中得益而向上流動,外地資本加上本地資本通過壓迫本地人、外來人口獲利,造就了所謂「經濟神話」。經濟繁榮由看不見的壓迫推動,促成了一些人的「收成期」,更令我們願意相信,這些和平、秩序,是正確的。反過來說,試圖動搖這些秩序的,則為破壞社會繁榮穩定,或是 no stake in the society。

印度的甘地一直是「公民抗命」、「非暴力抗爭」的標誌性人物。他一生中最著名的運動,就是為了抗議殖民政府的食鹽公賣制,率領人群自行到海邊取鹽,不給政府交稅。取鹽夠和平了吧,但鍾浩浲卻認為,甘地很「暴力」:「不是誰打了誰的可見暴力,而是基層地顛覆社會關係。甘地更『暴力』是因為,他的不合作運動顛覆了整個社會關係,令社會不再以過往的方式運行,以達到整體社會的轉型。」

「為什麼我們不可以光榮地擁抱『暴力』兩字?爭取實在的社會轉型,去做一個暴力的甘地?」

經歷暴力後,社區復原的可能性

前述兩位講者分別講到,我們的生活如何被各種看不見的暴力包圍,而一旦我們動搖到政權的「秩序」,卻會反過來被指「暴力」。這些情況,都在一百多天的反修例運動裡顯露無遺。不過,這場運動除了揭示制度暴力,示威群眾「核彈都唔割」或「同行兒女」的情誼,也教人動容。這種「非暴力」的元素,如何有助我們邁向一個理想的社會關係?

中文大學人類學系兼任助理教授譚萬基說到,自己最近的心情幾歷起伏,沮喪、不開心、憤怒、無言和無力,有時看著電視會覺得甚麼都做不了。「面對一些 fast violence 時,像一個人向你揮拳,你感受到痛楚,這種暴力是非常有形的,亦是個人的。但我剛才說到的心情,其實是一種 slow violence,無形且不會產生痛楚,卻會增加你的苦,不是直接施加你身上,但心靈和精神一樣會受創;它最終都會跟 fast violence 一樣,令你無力。」

譚萬基過去曾在日本福島附近的村莊裡做田野考察,當地環境深受核幅射影響,一塊石頭的平均幅射比香港高十倍。這種無形的不確定性就是 slow violence,令人擔驚受怕。更甚者,日本政府租用當地的農地放置受到核污染的棄置物,總計約有二百萬個一立方米的黑色膠袋:「如果你是當地農民,當你走出家門看見這些黑色膠袋,你還會回去嗎?」

整個社區因為核幅射的緣故面臨崩潰,譚萬基卻在當地認識了兩位嘗試促進社區復元的人。他們聯同一班科學家,在日本政府提供的除染方法之外,實驗可以讓農地變回可種植農作物的地方。另一方面,為了令這個地區以外的人接受種植出來的食物是安全的,他們不斷邀請義工來到村莊親自參與種植,親自監測農作物的幅射含量;透過一起生活,重新建立彼此的信任和關懷。最近,當地已經發展成可以種植白米的農地。

「催淚彈的殘留物在社區散播,就像幅射一樣,警察發射催淚彈,無論左鄰右里都會中招。我開始思考,這個時候,社群的復原能力如何在當中發揮?」譚說,「在我的田野考察裡,面對這些暴力,如果你要從新建立社群的更新能力,你就要回到『幅射』本身,面對令你痛苦的根源。如果將來有復原的可能,我們會不會由催淚彈開始?」

(中文大學人類學系兼任助理教授譚萬基)

邁向非暴力,重建人的關係

另一位講者,也是人類學系畢業生的周豁然,2014 年因為新界東北反拆遷運動「衝擊立法會」被捕,三年多後同案共十三人被改判入獄。當時法庭的判案理由書第一項裁定這樣說:答辯人在犯案,連同其他參與非法集結的人,以暴力衝突立法會綜合大樓,嚴重破壞公共秩序及安全的大規模擾亂行為,在適用的判刑原則之下,法庭必須處以阻嚇性的刑罰,即時監禁。

她回想當日的行動時,想起當時以竹枝嘗試打開立法會大門不果,大家「很奇異地安定了下來」,坐在地上一起唱《國際歌》,現在想來仍感震撼。「但當時很多人應該都並非真的安定,更多是驚慌、不知所措、無奈。然而那時的社會氣氛仍存在希望、盼望,不同立場的人可以保留交換想法的空間,人與人的關係未至於如此撕裂,至『你死我活』。」

刻下,這些和緩的空間或已不復存在,周豁然認為,「你死我活」的情緒一旦發動就無法停下來:「尤其對於操縱權力的一方來說,在運動裡頭開始無分手段、目的,走過頭似乎成為必然的趨向,很多事情不再講道德、信仰,沒有底線。」

她提到政治哲學家 Hannah Arendt 在《人的條件》一書裡所說:行動,總是為了建立關係,並因而自然地出現超越限制,和衝破障礙的傾向。周認為,Arendt 展現了人是行使權力的主體,具有衝破權力枷鎖的能動性;但單憑個體力量並不足夠,行動與力量,是伴隨著社會關係而來的。「所以,人要形成社群,展開協力的行動,才能產生更大的政治能量。」她說,「 Arendt 又說,要建立這種關係,需要與他人溝通,獲得回應,才能展現人的多元性的本質。在公共領域裡彼此溝通、了解,彼此說服,達至共同的目標。」

要建立這種人的關係,必須把「共同生活」當成運動的目的,而非手段。這就是說,我們需要一種非暴力的相處方式,「彼此溝通、了解,彼此說服」,從而接納他人的存在。周豁然說,我們所受的教育都充滿著不同的羞辱,要求我們分辨是非、對錯、善惡,建立一套二元對立的價值觀,才能成為一個獨立的人。「如果我帶著這些經驗進入工作或社會運動裡,除非有很大的覺悟要邁向非暴力的道路,否則,我想像不到如何可以不去持續,無論直接或間接的,更多時候是隱性的暴力。」

〈本文內容僅代表作者個人觀點,並不代表「虛詞.無形」及香港文學館的立場。〉