【虛詞.防空洞與避難所】地下不容——讀貝克特《The End》

其他 | by 李海燕 | 2022-06-01

諸如地下購物街、停車場、地鐵和行人隧道等城市空間,沒有幾多人會與之長相廝守。如非為特定目的,或者為了便捷地由一點移動至另一點,走入地下彷彿有違天天向上的正向思考。有地下來藏污納垢,地上更光鮮值錢;為了壓抑人對黑暗的恐懼,人造照明全天候工作,特定通道把地上規律無阻礙地向下延伸。至於深埋在泥土中的溫暖生機,不為吃慣速食食物的人的考慮。

防空洞固然是為了特定目的而建的地下空間,在裡面的人祈求,掩藏不過是生命中一個小跳格,離開之日不遠。不過,要是明刀明槍的戰爭或者溫水煮蛙式的進迫不停止,幽暗和封閉更能縮短經歷與謊言之間的距離。

對那些仍然願意想像的人來說,地下世界有不可抗拒的魅力,在潮濕的闇黑中,可能有用以梳理人世荒誕的另類秩序。看,偉大如奥德修斯(Odysseus)不也要去地下向智人問路嗎?即使奧菲斯(Orpheus)功虧一簣,無法把死去的尤麗迪斯(Eurydice)帶回地上,他起碼有機會討價還價!在村上春樹作品中,地下可通往被幽禁的意識,入口處在心靈之中;連《后翼棄兵》的Beth Harmon,也是從孤兒院地庫開展她的棋王之路!

「『他們』給『我』衣服和錢」,是貝克特(Samuel Beckett)1955年以法文發表、1967年與Richard Seaver聯合翻譯成英文版的短篇小說《The End》的開始——一個毫無背景脈絡的開始。「我」是誰?衣服和錢往哪兒去了?在貝克特建構的世界中,這些用來連接個人意識與社會的資料,沒有太大意義。總之這便是了:「我」穿著不合身、其他死者遺下來的衣物,帽子有點小,但是以頭顱目前的狀況,不戴帽可不行。「我」是男的,我看到那三個為我穿長褲的女人對我的生殖器沒有興趣,我慣用四隻手指來搔它的癢,搔癢比自瀆更美妙。亞當和夏娃是因為對自己的生殖器的恥感而不容於天堂,不過,上帝在《The End》中大概沒有角色吧,主人翁雖然對生殖器抱持事務性態度,他還是不得不離開「那地方」。他最不捨的是支撐他的屁股的木椅子,「一起共渡了漫長的午後,等待就寢時刻的來臨。它的木性正在入侵我,直到我也變成一塊老木頭為止」。 不為待兔而守株,只為慢慢地把自己守成株,是他最渴求的存在。

明明說好了可以留到下午六時,然而雨停了,他被勒令提早離開。他沒有反對。隨機的邏輯和權力施行之荒誕,需要身處其中的人的漠然來配合。四出尋找居所的他吃了不少閉門羹,只有地下層房間的女房東願意租給他。

可是,如果連地下世界的門都關上了,人還可以怎樣?

正當他以為可以隱匿在昏暗的小房間之際,房東以減價來利誘他預繳半年租金,然後捲逃。他被趕到街上,為求頭上一片瓦,走到市郊,靠一堆糞來保暖;帶著一身臭回到城市被人驅趕,他卻「感到欣喜」,因為「動物的糞比我的好聞,而且能遮掩我的體臭」。 不再容於人類社會的人,的確沒有必要保留人的氣味。

他遇上一個舊相識,養有一驢,驢為避風雨走入海邊洞穴,主人跟隨畜牲住下,怡然自得。洞穴,其幽閉和遠離社會,與地下不相伯仲。人類社會的零餘者,在人與動物的邊界徘徊,弔詭地安穩。舊相識邀他同住,可是,潮漲後必然潮退的確定性令他受不了。他前往舊相識在山上的屋棚,打算與牛隻共居,卻為了滿足尚為人而感到的飢餓,伸手去擠牛奶時被牛踢了出去。

他回到城市行乞。對於被社會拒絕,他一直表現得不慍不火,順從地接受;行乞,是地上世界最接近地下之處,而他,像是貓兒找到可匿藏的縫隙般愜意。為了找到適合施捨者拋下銀幣的角度和高度,他嘗試不同的容器,仔細地選擇行乞地點,並書寫標牌。一切準備就緒之後,他安然地邁入非人狀態。褲腳濕了,估計是狗在身上撒尿,「我本人不太撒」,沒有食慾也「差不多不大便」, 不太看也不太聽。路過的演說者,激昂地宣揚共產主義、愛和手足情,看見他之後,拋下一句「活死人」便離去。

他無視身上污穢,卻戴上墨鏡保護眼睛,除了亮光,也避免和世界直接對視吧!他特意說明,給他墨鏡的老師還送贈了十七世紀哲學家格林克斯(Arnold Geulincx)的著作《Ethics》。這一剎,他的身影與貝克特的重疊起來:貝克特曾表示,格林克斯的思想強調人類對存在的無知以及無力感,對其作品影響深遠。

只要回到像地下般隱閉而黑暗的空間,總算是沒有出路時的出路。他從破屋中找到廢棄小艇,用木板做成蓋子。他躺在這棺材模樣的箱子內,知道結局將至,決定參與其中,雖然不知道是甚麼角色,但是感到舒心。 是怎樣的屈服,才會令人對一己之存在毫無想像,管它是生是死,也不要花力氣去抗拒。把生命載體之肉身藏在不見天的逼仄之中,不必前進亦無須後退,那闇黑既不是地獄,沒有刑罰或輪迴,亦非重生的通道,因為沒有生的欲望。他在蓋上開一個小洞,「必須在黑暗中張開眼睛......從縫隙中除了灰色的光線甚麼也看不見......完全看不見的話令人太難接受」, 含混的語法和邏輯,是對存在與否模稜兩可的人的語言。小艇在海中心——或者是幻覺中的海洋——飄浮,水從小孔滲入,只需半小時就足以令小艇沉沒。他確認纏腰的鍊子把身驅與船連成一體,靠在乾草上,服下鎮靜劑。他記得自己「沒有結束的勇氣,沒有繼續的力量」。

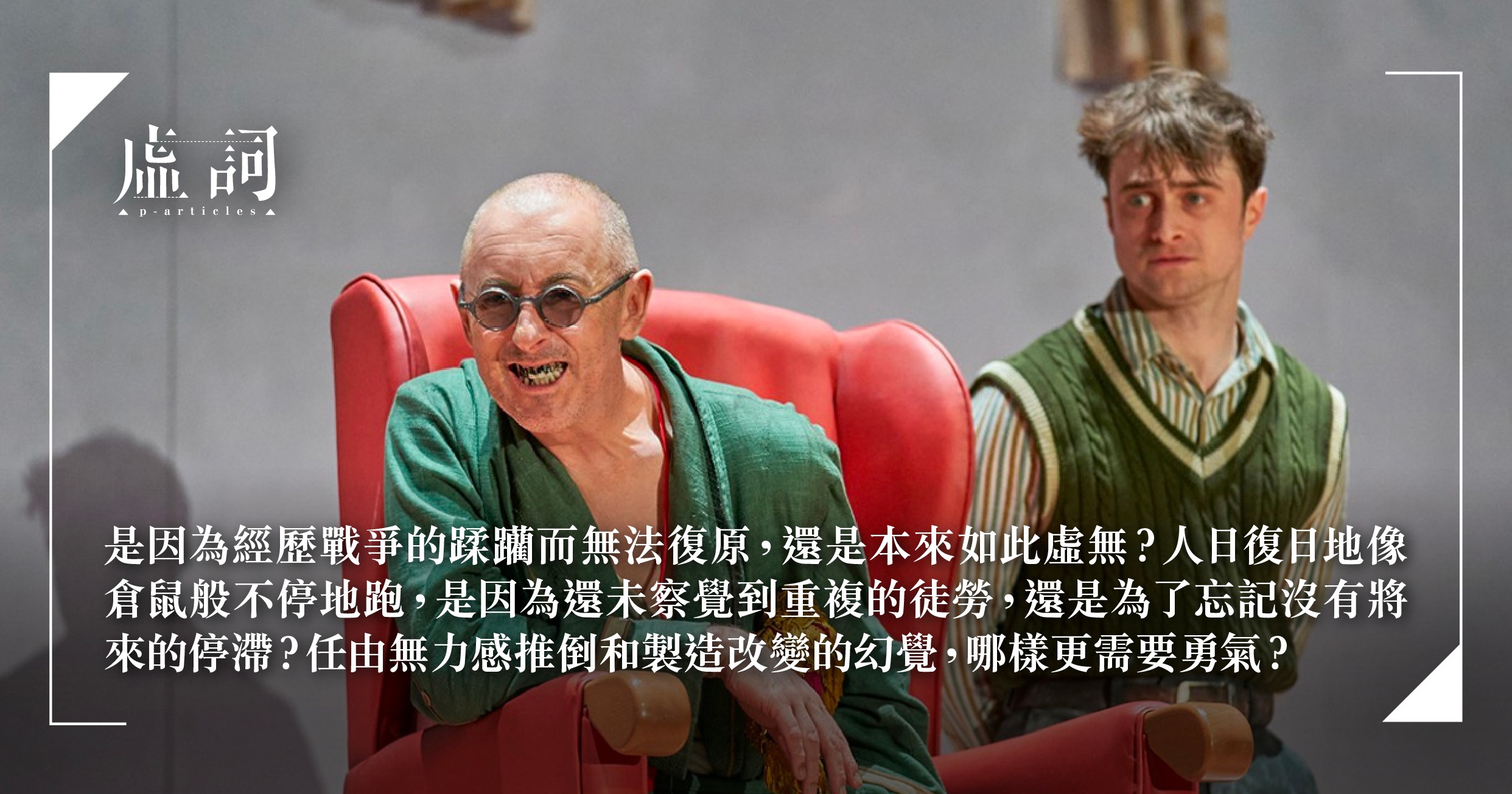

貝克特在五年之間發表了《等待果陀》(1952),《The End》(1955)以及《終局》(1957)。《等待果陀》的迪迪和果果,在等不到中仍然帶點天真盼望,《The End》的他,以為人還可以主動製造生命的終結,到了《終局》,在幾乎幽閉恐懼的房間裡的哈娒連終止也不敢,害怕蝨子會重新喚醒他的人性。三個作品描繪的存在,是因為經歷戰爭的蹂躪而無法復原,還是本來如此虛無?人日復日地像倉鼠般不停地跑,是因為還未察覺到重複的徒勞,還是為了忘記沒有將來的停滯?任由無力感推倒和製造改變的幻覺,哪樣更需要勇氣?也許,絕望,才是唯一的希望。