【字遊行.巴黎】悄悄走進Belle Époque

字遊行 | by 左筠 | 2019-05-24

巴黎就是這樣浪漫的城市,在這裡發生過的事情太有趣,歷史遺留下來的痕跡令你不禁想像,法國以至一整個歐洲是怎樣走來,直到今天。

到訪了羅浮宮,看過《蒙羅麗莎》,感覺人擠、真跡小,反而《自由引導人民》的震撼意想不到。畫幅從地下上到天花,觀賞者需要仰視,才能看到女神形象的舉旗者和反抗的群眾。背景聖母院硝煙裡,描寫著1830年的「七月革命」,畫家德拉克洛瓦從工作室的窗戶目睹著暴力打鬥和整個革命的經過。儘管他本人並沒有參與戰爭,但在一旁看著也感到熱血沸騰。於是他決定,即使自己沒有親身作戰,至少也要用繪畫將這個情景描繪出來。作為浪漫主義的畫作,畫中舉著自由、平等、博愛旗幟的女神在實質的打鬥中並不存在,但原來她的原型,正是身邊舉著槍的小男孩,男孩臉上激動而堅定的表情,舉著手槍指天的姿勢,雖然矮小,卻比旁邊女神更加真實地顯示出決心。據說這個小男孩,後來啟發雨果創作了《悲慘世界》裡面的男孩角色加夫洛許。

德拉克洛瓦的《自由引導人民》。

觀賞者的目光,一般都會落在神話化的英雄身上。然而這場實質的變革,正是由那些最平凡、每日每夜擦肩而過的人所引領;他們沒有女神不死的身軀,用的只是赤裸裸的肉體和血汗。沒有可供辨認的特徵,每一個參與革命的人,就是那舉起旗幟的神話。

畫的左方也畫著一名舉著槍的資本家,與草根人民一起參與在這一場革命之中。他腳邊經已倒下的人,正用他們的身軀鋪墊出讓自由行進的道路。導覽建議觀賞者將這些攤著的屍體,和旁邊的另一幅巨型油畫對照。那些遇難船隻的殉難者和這邊為革命獻身的人一樣躺著,無聲卻也不再需要叫囂,只默默用死亡控告著不公義的時代。

是這種意志支撐著法國,成為她精神支柱;超越了暴力、非暴力手段的論爭,更重要的是自由、平等、博愛。當今的法國政權和社會,雖難說已完全實現了這些價值,只是從大眾參與和看待社會運動,例如黃背心運動的態度,便可知這份革命的傳統過了幾百年仍然流淌在法國人的血液中,滲透著對自己生而為國民之權利的珍視、認定和尊重。

羅浮宮名畫、文物之目不暇給,註定一兩天時間都看不完。這也不止,一整個法國的街道和建築,就是一幅又一幅印象派:霧色和晨光之間的巴黎聖母院、蒙特戈依街、咖啡館內憂傷或自在的靈魂、芭蕾舞學生。在畫家筆下這些都美得像神話。看著這些你若能花一些想像力,便能帶領自己穿越時空,嗅到19世紀的咖啡香。

那是藝術家的Belle Époque。歐洲各地的藝術家從四面八方前來,到巴黎探索前衛藝術的堂奧,一如現在的文青,往昔的藝術家一樣嚮往思想的激盪、共同的話題、咖啡和酒精。咖啡廳裡你有時會碰見荷蘭的梵高,西班牙的畢卡索,本土的一大堆莫內德加塞尚馬奈,那些為藝術而迸發的熱情和生命。

那群美麗時代裡興致勃勃討論藝術的印象派畫家們,在最安好多姿的時代,哪能想像接下來,戰爭會把一整個世代的人摧毀。博物館擺放的許多名畫背後,多少畫家的名字從未被我們提起過。人能名留青史,自因為創出了不朽傑作,可運氣,也該一併算上。際遇與人生交織糾纏,就像大時代的一齣木偶戲,容讓命運從旁觀看。

很喜歡一幅雷諾瓦畫花園煎餅舞會的畫。陽光穿透葉子灑落地下人們歡快地跳舞,光點灑落在人面上身上,感覺多麼自然就像她們的笑臉。一個多世紀過去,巴黎花園的枝條仍然繁茂,但是旁邊已是大隊小隊要登鐵塔的遊客。艾菲爾鐵塔在世界博覽會以後一百年仍然站立在那裡,旁邊的樓也沒有蓋起了多少,各地的人仍然慕名來到她的裙下;不用成為身家顯赫的商賈,一窺鐵塔女子的芳容也許比以往更容易。一百年後,當歐洲的這些仍然站立在這裡,到那時,慕名來到她底下的,又會是怎樣的人呢?

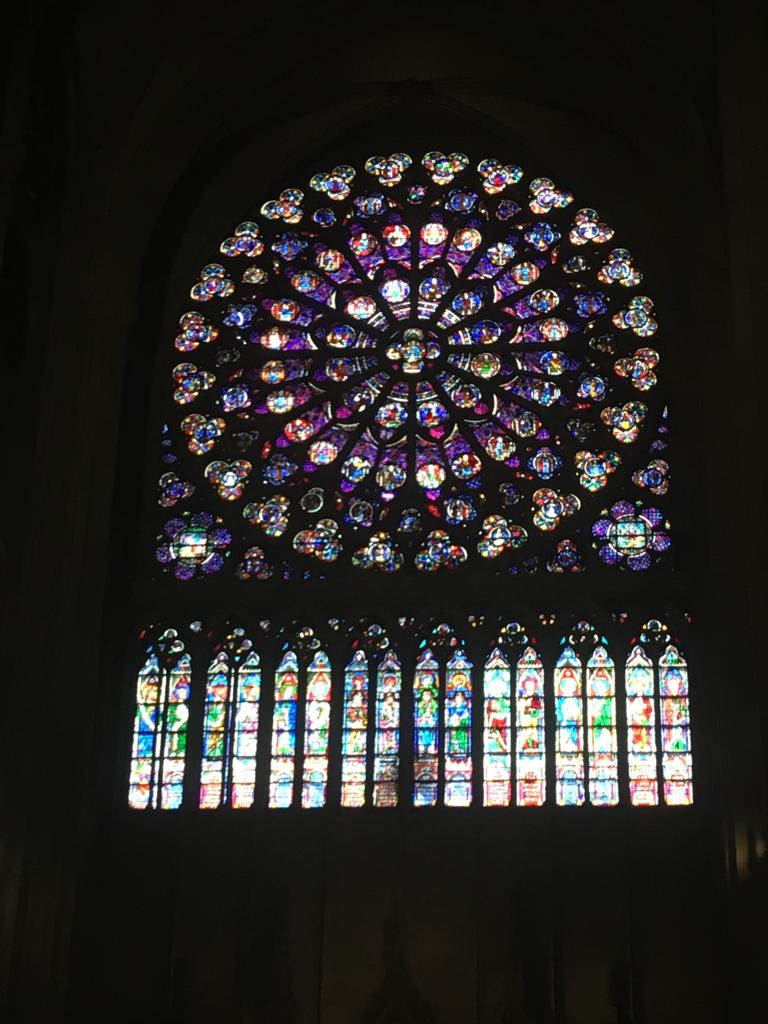

尚未發生火災時的巴黎聖母院。

走進巴黎聖母院,樓頂支架讓你不禁懷疑九百年前的人是怎樣建造如此宏大的教堂,又要有多麼大的決心去建造。房頂那麼高聳,彷彿快要觸摸到天際,我們就能更加接近上帝。令人讚嘆的是聖母院裡面真的有聚會進行著,那是一座活的教堂,九百年來不斷有人向上帝獻上敬拜。要是12世紀的工匠知道九百年以後人們還在他的教堂敬拜,或許會感動得想哭。

許多坐著的信眾都是年紀老邁的老人家,不禁令人對比那一群思想截然不同的年輕一代。法國就是這樣一個對比分明的地方:當歐洲其他教堂變成展覽廳和博物館,她的教堂仍然有一群熱衷的擁護者,但同時她卻是各種哲學思想的發源地,熾熱大膽的思潮一再湧動著,這麼多個年代過去法國人都總是在熱切地追求著甚麼,不管是宗教的虔誠,是美學,激情還是自由。

新橋上。活地亞倫那套《情迷午夜巴黎》的電影海報就定格在塞納河邊。人們總是認為過去的時代比現在美麗,將來的人們又會懷緬今天,讓自己沉醉在這種回不去的過去的,細細熬煮的情緒裡。這種執著永遠會存在,因為我們永遠回不去昨天,過去的美好無人能辯。當你想像巴黎聖母院從前被幾個世紀累積下來的煤灰弄得黑黑臭臭,你真的認為那個——人口擠在污染的城市,超生的孩子被遺棄在街邊、孤兒院,一家兩口子養活十多個小朋友,孩子在工廠裡當童工被機器夾斷手腳的日子是美好的時代嗎?今天視為美好的改革與制度,往往是前頭的黑暗作代價。此刻在世界其他地方發生的事情,在後來的時代又可會帶來些甚麼?

望著巴黎聖母院我慶幸,活在這個時代我們起碼能看到聖母院牆身原本的顏色。鐘樓駝俠不需要在上面被禁錮。我們此刻享受的自由有暗湧但我們仍切實享受著。某些轉折在未來等待。誰知道呢。Belle Époque。也許在我們未曾知悉時,已悄悄走到最美好一刻了。

後記:聖母院可一不可再

巴黎當地時間4月15日,巴黎聖母院發生意想不到的火災,我猜12世紀的工匠們又要大哭一場。卻不期然想到發生在我相機的事:離開巴黎往南法去的之後幾天,當我打開記憶卡查看,赫然發現巴黎其中兩天的相片無端不見了,日期的編碼缺憾一大段,相片都掉進夾縫裡,當然也包括了巴黎聖母院。火災過於悲壯,災後聖母院的新聞照,事發幾天後我還不敢翻看。身邊朋友為相機一事大呼「好邪」。

有一天我走在林蔭小道上,看著午後太陽光影從樹葉的邊緣消逝,想拿手機拍下的衝動略過,我忽然明白了對紀錄偏執的可笑。真的,我們擁有的,就只是當下而已。