【無形・過敏鳥】藍瓶水母

與母親相處的時日很少,記憶浮淺黯淡,良久前寫過我們曾一起赴往的旅地,在南京還是蘇州,某些濕潮霧深的,冷凍腥魚氣縈繞鼻腔的,我再也不會前去的南方城鎮,概是河畔,雙手可掬水的空間,或偏僻的水族館之類,涼而濕,夏天可樂瓶的觸覺。我記得她的側臉,豐腴的下巴至脖頸線條,朦朧於黑暗中。對了,我們的確曾共時凝望過一面水族箱的玻璃。

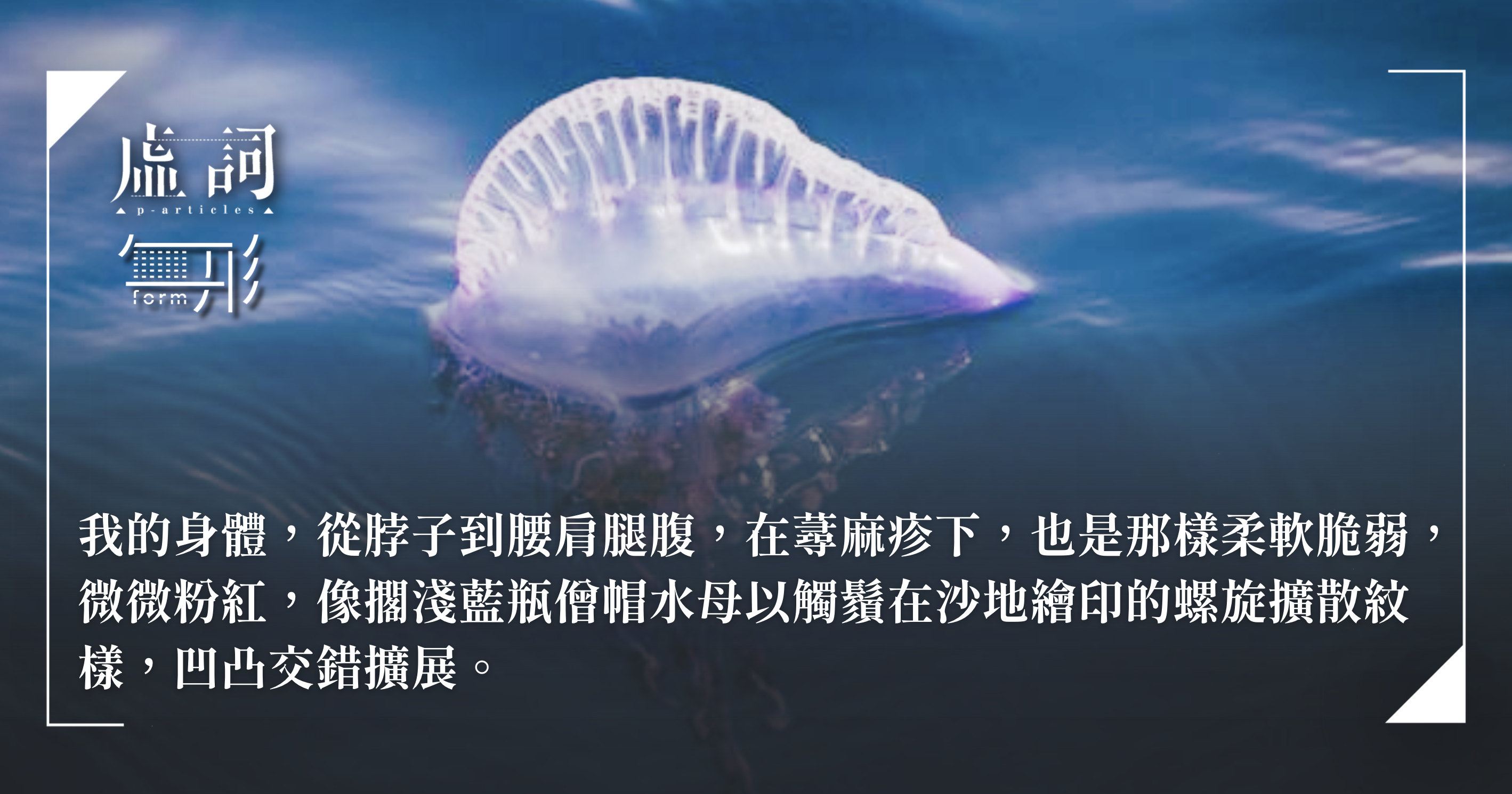

基因的教育是流染滲透的記憶,跨越對話、語音、時間。母親教育我以輕柔的搔癢,濕疹和氣管炎,蕁麻疹與咳嗽。那種肌理柔和,輕微摩擦就會留痕的皮膚劃紋症,是年復一年母蜘蛛跨橫枝葉電柱所織製駐守的巨網,在蒼白的清晨含掛飽滿的銀亮水露。我的身體,從脖子到腰肩腿腹,在蕁麻疹下,也是那樣柔軟脆弱,微微粉紅,像擱淺藍瓶僧帽水母以觸鬚在沙地繪印的螺旋擴散紋樣,凹凸交錯擴展。血裡的肥大細胞未必出於惡意,只是在言說:乾燥、好冷、太熱,像多言碎嘴、哭聲響亮的小孩。組織胺不耐的夜與清晨交界,我抓撓著,欲遺棄這小孩,掐她的脖子,促其靜息。

二零一二年,我和母親在荒蕪的電影院,她牙齒尚未轉黑,不懂得笑。我看一半睡著,醒來只記得一幕,是兩個人在吵雜的火車接軌道裡,比肩微笑,有些曖昧地咬著耳朵說悄悄話。男人說他是拍電影的,他追逐美麗。他曾瞭望一棵樹在山丘的田野上伸展,像高貴的雄獅迎風呼嘯,是他此生所見最壯闊而匪夷所思的大樹,百人竟不可圍抱,他畏懼靠近,只匍匐丘下,高舉攝影機錄製了整整一個小時。回家後,膠卷損毀,所剩僅一片純黑。

他毫不失望,以虔誠和驚嘆迎臨於畫面的荒漠下,察覺自己與美好的距離未曾如此近,全凝縮於雙目的黑暗之內。他試圖尋找感觸的共鳴,四處傳頌,惟迄今未有誰目睹過同一棵樹。

偎在母親旁醒來,電影已落幕,觀客三兩稀疏。母親近視而厭戴眼鏡,不大可能看電影。我恍惚記得戲名,重看後發現,電影中亦無大樹這幕。

小時候,我跟著別處的家去旅行。南丫島回程路上,綢密的墨綠灰的大海,混濁漂浮膠袋和別的甚麼。我指著水面叫喚,好大的水母,看。當時沒人回頭,仔細為我確認那是否真的水母。他們只用很清朗的聲音朝我喊道:「要走了,快跟隨上,不等你了。」那水母是奶白色的,很美,幼小亦自由,她抱著膝蓋旋轉,像一朵雲的胚胎。後來的生命裡,我像該拍電影的男人之於大樹一般,常以虔誠,小心翼翼的愛意描述水母。人們尷尬地,朝我搖搖頭,抱歉,真的要走了,謝謝你的故事。

我遍尋圖鑑,喜歡上藍瓶僧帽。她不是水母,是管水母的村落,由水螅體與水母體聚合,成員各自負責捕捉、繁殖、進食與漂浮。我就想要一個像管水母的家。我想以個體的姿態成為部落,看起來像單獨的,但同時是複數有機體的組合,我獨一地成為「他們」,用複調來說話,像祭典煙花,好熱鬧和幸福的身體。

繼續編撰散文的母親,我對完成品的承諾只有筆觸之慎密。慎密,可以預想的,是一根細筆尖,針頭及線,織機聲如老人咳嗽,在連串恆定節奏的動作完成後,一匹布帛掛起,印有影子,人、馬、鐵路或月亮的四不像,不論遠近角度高低,觀者均無法確認圖畫的所指物。但他們會知悉,會愕然畏怖地悄聲接耳:「那確乎是手工編制的⋯⋯」「是吸飽了雨水的棉花。」掌紋汗水印在彩色的毛線裡,布帛變得灰沉隱匿。

母親不怎麼看人,她的眼神常游移渙散,如群飛的閃亮雪蟲。在較夜時分,光線降落至特定斜度,能看見雪蟲模擬候鳥遷徙,在稻草,蒲公英,金色的銀杏上,如不聚焦的,渙散而平和的目光,一層薄薄地,佈滿了空氣。與其說不看,我認為她是宏觀地捕捉我的影像作為世間風景之一。亦想不起母親曾否對我說一句完整、涵蘊有情感的,帶凝視的話。我似乎希望她放下正剝殼的龍眼或荔枝,抬頭,不著痕跡端詳我,無需微笑,就那樣說:「原來你在。早安,已經是下午了。」這句話所包覆的盼望,是她目光涉及並停駐於我,儼如在沙漠中瞅見爬行的黑蠍子。「我看見你了,我認知你。」她彷彿這樣說。

繼續,不以疼痛書寫疼痛和苦難。要像灰燼的新生,混黑穢濁,但並不強烈,就淡淡的,如夜的身體柔腴亦殘酷。

母親的皮膚有橙皮紋,她左肩的疫苗疤痕上紋一隻蝶,皺褶的小蟲。我未曾望她腹部的疤,大概也是一隻蝴蝶紋身,斑駁地攀附粉紅增生的新皮。我不遮擋恥辱和悔恨,我隨它們像黴菌在手腕大腿上惡化。一些時日,我把煙頭放皮膚上,讓他們安謐和藹地發出火紅的柔光,像太陽在冬日的陰雲掩埋下,渾圓的光線氤氳若霧。

類同地,美麗驚奇的事物不能以美好去書寫或渲染。極端的美和痛均排拒紀錄與記憶,不可能攝影錄製,確鑿地複製它將如褻瀆。隨後我想,在如此單純地被索要「散文」之際,我已注定不可能談論思念的人事,我只能講述它如何不能被談論,它如何碎裂、旋飛與風化,恰如那夢中拍電影的男人,每次說起他回憶中最壯麗的大樹時,聽眾茫然想像的神情,都使他對樹的愛,愈發輕柔而哀傷。

我書寫,亦擦拭而去。重新畫一次母親,以橡皮擦搓揉打磨這張紙,遠觀者或許以為我修正與逼近正確,畫一顆蘋果上千次,得到迫真的素描光影。但我每次下筆所寫皆不同。那光所罩籠之記憶像晝日飛蟲透明閃滅,我描繪的亦空泛,水母觸肢舞動的線條,沒有相同可把握的瞬間。最後,當我寫母親時,至珍重地留下的,是擦不走的複疊筆痕,一張經受打磨為透明蟬翼的白紙慢慢服貼於桌面的木紋之上。

我們不可能一起看過電影。唯一同時觀看過的,只有破敗水族館的空箱。維修保養中的黑藍色展覽水箱,除水和氧氣外空無一物。她雙掌伏貼其上,專注認真。彼時我不理解維修意味空缺,我思索在深邃的黑色水底裡必然有著我尚未可目視的豐沛生命,便問她,「媽媽你在看甚麼?」她嘴唇翕動,水箱的馬達聲轟隆轟隆地降臨,我無法聽取。她隨之解釋,以兩掌畫一個大圈,圓的中心尾部向下,指尖一勾一撇——「水母」。我猜她這樣說。

同她共以腹部受創的姿勢趴伏於曲面玻璃上,也許只兩三分鐘。虛擬夜幕的沉藍色光照下,我們體感電影的時間流逝,慢鏡使人陷入了彷彿沼澤般緊緻濕涼的時間延緩裡。2012年,她已開始服藥,思覺失調,終日焦慮為人所害,空氣中有血和刀鋒的味道,她把窗戶用報紙黏封。後來,我不得不憶起那水族館之崩毀,概連藍光也沒有,僅我們身後的「逃生口」青綠色燈箱震顫螢亮,漫瀰冷氣的霉涼,深海展廳烏暗死寂。她的手勢,意味鯨魚,鯊,大象或長頸鹿,那都是有可能的。

這個故事最珍貴的,僅此可信的時刻是我們於幽暗虛空的水族箱裡想像出某種生命的姿態,使我們不禁細看與讚嘆。我從她手勢中,看見龐密纖細的水母群漂浮。那射燈的人工藍滲滿了溫柔、笨拙的努力,那是一個旱季出生的小孩,以蠟筆仿冒海的偉岸與漠然。色澤源由他腦海中童話故事的大海:「深藍,之母親。」他綿長地默思探賾出這粗濫的夜市霓虹光管藍,我把耳朵貼上去,水族箱內是韆鞦搖晃一般,輕輕耳鳴的電音。

「沒有寫是甚麼品種呢。」她好像在疑惑。背對著逃生口燈箱,她身體的邊緣泛起螢火蟲的光暈,軀幹與臉龐五官則徹底黑暗。那雙手的搖晃比劃,漸漸如同在畫一個巨大的綠色句號,那句號變成一個窗,我從旁側屈身鑽過那圓潤的終結之環去凝視她,她的表情。在恆常悠久的靜寂瞑目中,有時候她會露出癡傻,些許輕快,明朗和懵然的樣子,彷同微笑,臉容如延展的布帛般寧靜。她眨眼了,眼神聚焦,像夜空飛機短暫的閃爍。時而,她會對著剛開瓶的紅酒、熄滅菸火、蒸熟的螃蟹、我父親,還有我,露出這表情。

與她不常直視的秉性相反,我喜凝望與捕捉。二十多年來我們聚首僅十指之數,幼時,遇到她的超乎理解的陌生情緒,嶄新的驚愕神情,我便暫時蒐集起來,如撿拾水渠裡無名甲蟲閃潤的屍身,以細釘木板製成標本,留待日後的知識為其賦名。長大後我知悉那原來只是一般會冠以「哀傷」之名的情緒。是她自沉睡疏冷中甦醒,忽然察覺自己正活著踏步於時間流動之內,味蕾感官確鑿鮮明,好亮,無處供以逃匿,眼前所愛所負載仍在,她哀傷地點點頭,無奈亦柔和地允諾了,好吧,沒關係,一切都好。我之所以懂得,是因為逐漸我也開始露出這樣的表情,它們在鏡子裡,在我眼角餘光,像我溢滿的憂鬱終於凝聚為幽靈。

我根據日夜翻讀海洋圖鑑的知識回答她,「是藍瓶僧帽水母。」「一種管水母。氣鰾長得像剛從熱吹管中冒出來的湛藍玻璃嬰兒,她先是柔軟圓潤地膨脹,再漸拉漸長——或是夏季的透明藍風鈴,圓玻璃鐘下垂掛白繩和紙,是她們單一的長觸鬚。風鈴叮咚叮咚,孤伶伶的。孤單是有毒的刺細胞。她們在沙灘上擱淺,踩到會很痛,會發炎過敏,你記得不要摸。」她不怎樣反應,她的肩膀平穩地下垂。我就說:「我們吃迴轉壽司的時候,波子汽水瓶子裡面,那顆藍色彈珠。是水母。」

她沒有抬頭,露出甫甦醒的沉靜微笑:「好吧。今晚想吃迴轉壽司嗎?」我很快樂,跳躍,挽她的手。我說好。