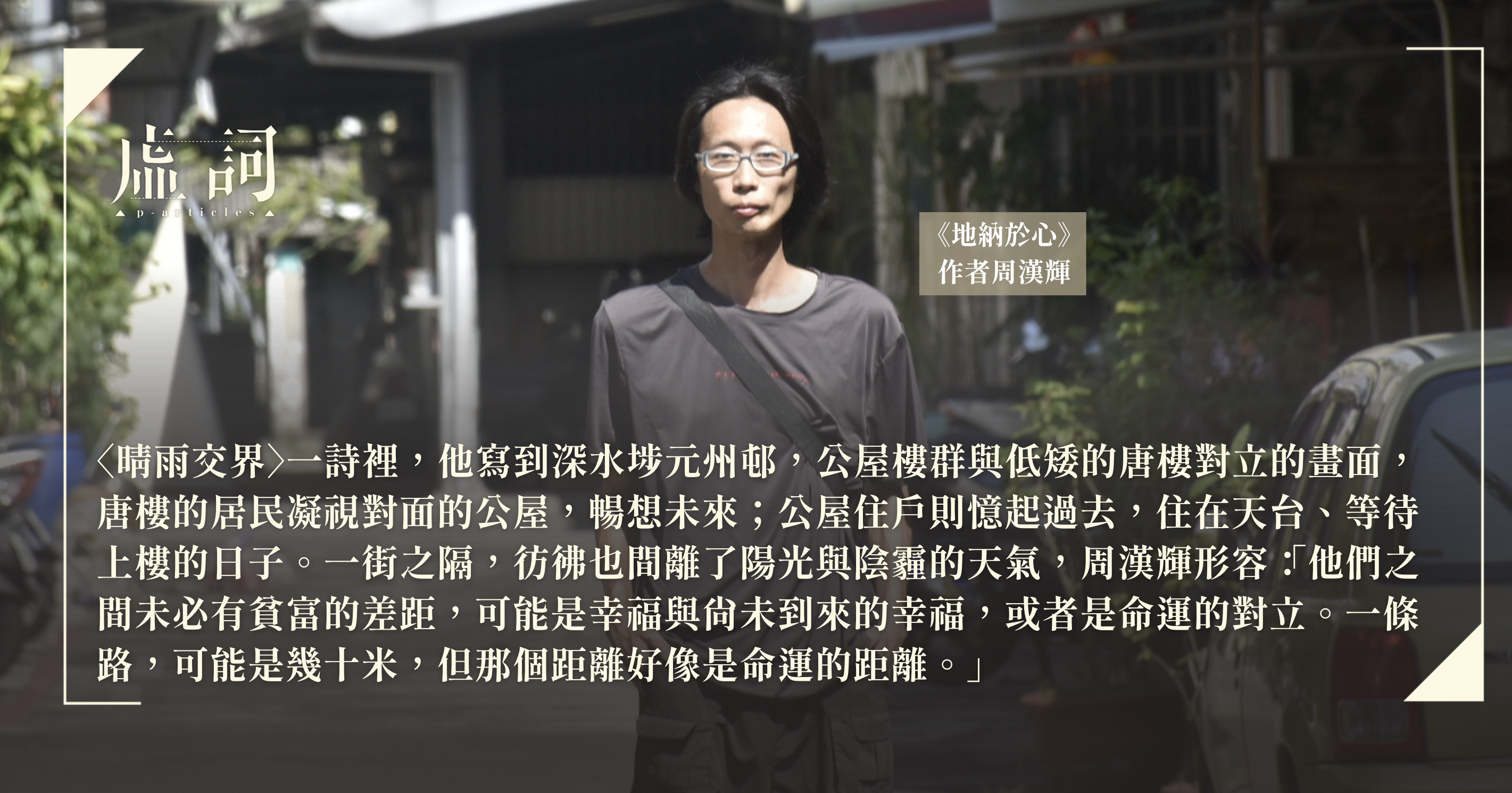

《地納於心》分為三輯,輯一「公屋詩系」、輯二「街道及地誌詩系」、輯三「飲食詩系」,題材和部份美學傾向都與前行的香港詩人 呼應,看似是繼承脈絡,但周漢輝的創作動機十分純粹,起初是想寫最熟悉之物,漸漸就形成了一系列創作計劃。 (閱讀更多)

回不去了,要去哪裡?——「文學的原鄉與異鄉:陳慧X沐羽」講座側記

作為繁體中文出版重鎮的台灣,數十年間持續出版來自世界各地的中文作品,直到最近,由於2019香港的政治局勢變化,新一批作家因各樣原因選擇台灣作為基地。除了文學出版以外,他們本人亦選擇移居台灣。在2024年1月28日,香港文學生活館在台北紀州庵文學森林舉辦「文學的原鄉與異鄉」活動,邀得移居台灣並屢獲大獎的作家陳慧與沐羽對談,討論在台灣寫作的親身經驗。 (閱讀更多)

以展場作為展品,凝視更替的瞬間——訪「情感幾何」策展人張海活

一個空間要消失、變換,我們能否容許悼念、過渡的片刻?1998年,1a 空間於油街創立,2年後被政府收回,2001年搬到牛棚藝術村,今年將會經歷轉變。歷經四份一世紀,展示過形形色色的藝術展覽,這個展場可有被誰記住? 張海活於是想到,以1a 空間作為展品,舉辦一個甚麼也沒有,只有展場自身的展覽,取名「情感幾何」,展覽歷時近六個月,分三階段呈現 1a 空間翻新的過程。這天到訪,只見1a空蕩赤裸,顯露出原初充滿斑駁污漬的牆身、水渠,拆下來的白牆被切割成不同形狀挨在綠框窗邊,一大堆木條堆疊地上。訪問開始前,張海活送我一塊小小的白色圓塊,說這是1a的碎片,手感冰涼堅硬,我從未想過,展場原來有形狀有重量,可以觸摸,與人連繫。 (閱讀更多)

《填詞L》:當你真心發夢,整個宇宙會聯合起來幫你,但唔擔保成功——訪編導黃綺琳

《填詞L》上映當天,黃綺琳從大阪亞洲電影節返港,只睡了一小時,隨即展開奔波於各大戲院謝票的日子,這位編導卻有種倦容以外的亢奮。填詞夢過後,又追逐另一個夢。近來《填詞L》的訪問與影評滿天飛,我們都知道名詞加上「L」的後綴,就是一種嘲諷:填詞夢追了很久,卻沒有成為大熱填詞人,退而求其次就自稱狂熱分子,也就是英文戲名「wannabe」的意思。黃綺琳曾將這段經歷寫進自傳文集《我很想成為文盲填詞人》,如今自資巨額開拍電影,將故事投映在大銀幕上,便是更落力宣傳,完成一場網上訪問後,緊接向曾繼賢繼續分享這個「填詞L」背後的故事。 (閱讀更多)

【Art Basel香港2024】「光映現場」焦點放映:邱炯炯《椒麻堂會》、 Anne Imhof 《Sex》

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-25

2024 香港巴塞爾藝術展(Art Basel HK)今日(3月26日)開幕,今年匯聚了來自 40 個國家及地區共 243 家藝廊,全面回復至疫情前規模。當中「光映現場」展區為亮點項目之一,由多媒體藝術家兼電影製作人李振華擔任策展人,合作文化影像頻道 Nowness Asia,以及致力於影像藝術的非營利組織「錄映太奇」(Videotage),於 3 月 27 日至 3 月 30 日間於香港會議展覽中心舉辦 10 場免費放映會。 (閱讀更多)

在擠迫之城擁抱情緒病患者——曾繁光 X 黃怡 X 曾卓然「都市病.病都市」講座記錄

報導 | by 虛詞編輯部 | 2024-03-25

黃怡繼而分享了四篇短篇小說,當中有三篇都收錄在《擠》裡。第一篇〈哭泣的女人〉啟發自畢卡索的名畫 ‘Weeping Woman’,講述一名OL隱瞞抑鬱病歷,以失戀掩飾情緒崩潰的故事。黃怡指,哭泣只在「正確」的時間與地點才被允許,否則會阻礙日常,帶來社交困擾,偏偏抑鬱引發的哭泣無可避免,為免被公司作個別看待甚或解僱,女主角選擇謊稱失戀。「主角深信大多數人都能理解分手是怎樣一回事,對失戀的人抱有必然的憐憫和同情,故哭泣是被容許的。然而,抑鬱是一種長期疾病,主角擔心旁人終有日會覺得她已哭夠,故她再度陷入掙扎,思考是否需要再假裝與新男友分手,甚至抄襲愛情小說的劇情,好讓同事不會追根究底,懷疑她有情緒病。」黃怡補充,這些情節看似荒謬,卻全都源於身邊人的真實分享、在社會中面對的不安與憂慮,黃怡的創作常以這些困擾為起點,書寫人物面對的困境。 (閱讀更多)