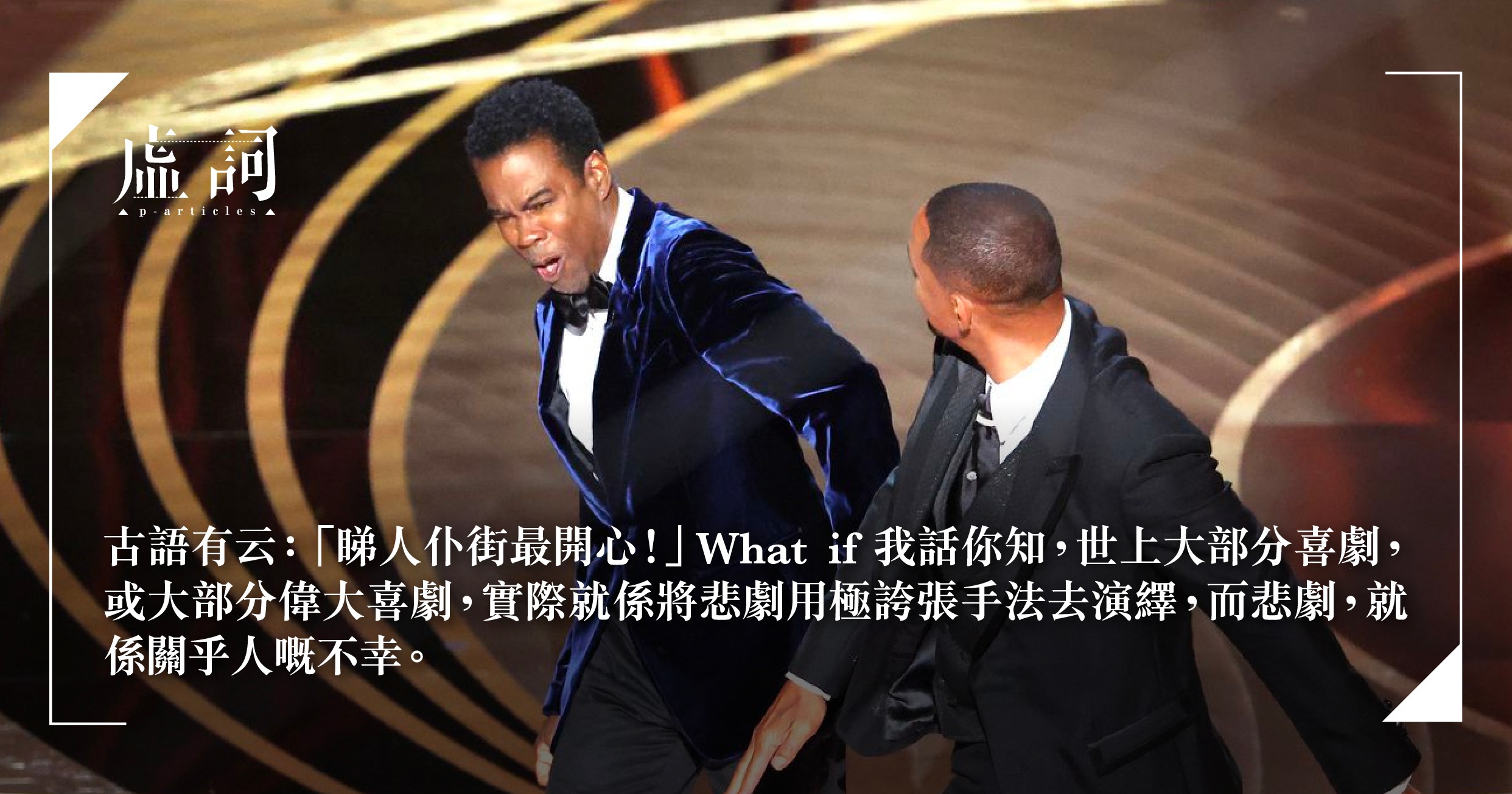

奧斯卡頒獎典禮上的一巴掌,結果成為全世界的焦點,有人即時「政治正確判官」上身,但亦有人說喜劇是將悲劇用極誇張手法去演繹,一個「政治正確」的潔癖世界或毁滅了它的本質。棟篤笑究竟有無底線? (閱讀更多)

林家謙〈某種老朋友〉的「詩」意

對於林家謙的〈某種老朋友〉,坊間分析已有不少,葉嘉詠希望從另一角度討論,談談歌詞與另一種文類──新詩的關係,並以歌詞的句式、停頓、押韻與典故運用,分析此曲所蘊藏的各種「詩」意。 (閱讀更多)

流水落花春去也——楚原的文藝世界

楚原辭世,曾肇弘以文悼念這位充滿睿智的導演。在楚原的世界裡,藝術家縱使名成利就,但很快就被勢利的商業社會拋棄,吟誦詩詞亦也是其電影的一大特色。如今斯人遠去,但楚原的浪漫不羈,將永留觀眾心中。 (閱讀更多)