【何福仁專欄:時宜篇】以樹洞為家——石濤的故事

1

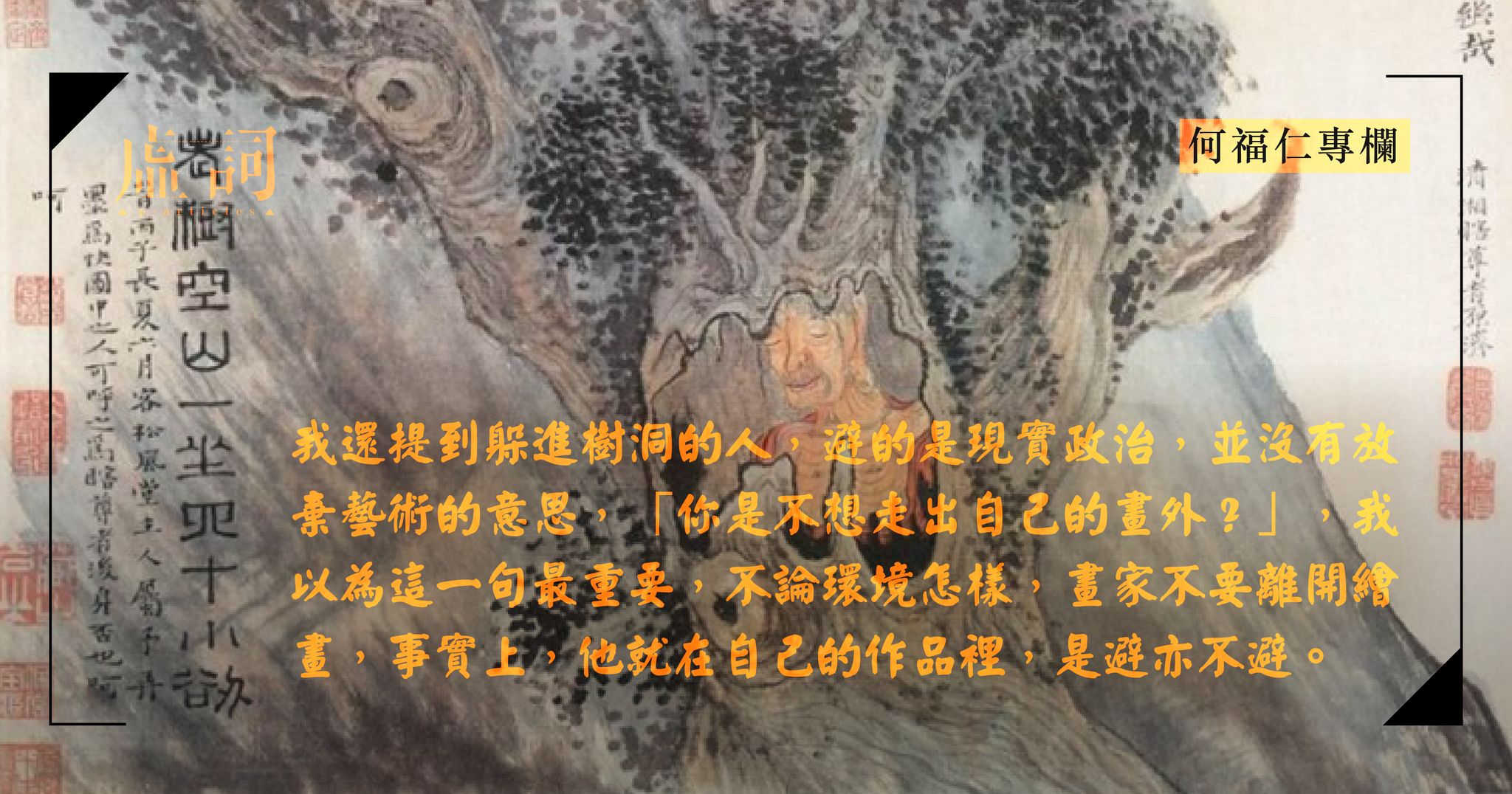

黃怡和馮傑主持香港電台的「開卷樂」較早前訪談我的《愛在瘟疫時》,談到其中〈樹洞〉一詩,這詩有一副題:「詠石濤《老樹空山一坐四十小劫》」。詠,古人或指頌揚,或指抒寫感受,又或兼而有之。拙詩即是寫對石濤這麼一幅畫的感受、聯想。

畫中一位僧人在樹洞裡打坐,我提及這是所謂「樹龕入定」,是明末清初流行的題材。朋友聽了有點興趣。這裡再拉雜談談。先從石濤說起。我在「時宜篇」關於孔子的話題未完,世界末日不會馬上降臨,他老人家當然可以稍待(多少「劫」?)

清初四大畫僧(弘仁、髡殘、八大山人、石濤),除了髡殘早年即立志向佛,其他三位做和尚只是政權轉變的權宜之計,而八大和石濤也沒有做到底。四位各擅勝場,當以石濤和八大的成就最矚目,作品流傳也較多,其中又以石濤的心態和歷程最複雜。他跟八大一樣,同屬明朝皇室,據鄭拙廬《石濤研究》,他本姓朱,名若極;父親是靖江王十世傳人朱亨嘉。他與八大山人朱耷為叔侄輩,皇室成員眾多,應屬疏堂。八大比他年長,在清初畫壇,拿這兩大家比諸詩壇的李杜,不算太大的誇張。兩人也不乏交往,且曾合作繪畫,今存《蘭竹圖》一軸,先由八大畫蘭花和石塊,石濤補畫竹。畫軸上孤零零一塊大石,佔畫軸的下半,從左斜伸向右,墨色枯淡;石下一株蘭花,則用濃墨。這是八大一貫孤高奇崛的風格。然後是石濤的兩三株竹,從石塊中向左右伸出,佔畫軸的上半,向右前伸的竹葉用干枯的焦墨,跟大石形成對比;左伸的竹則用淡墨,濃淡互相襯托。石濤在左上角題跋云:

八大山人寫蘭,清湘大滌補竹,兩家筆墨源流,向自獨行整肅。

清湘是石濤的名號,又自稱大滌子。兩大畫家也曾互為對方的繪畫題跋,風格不同,倒也互相欣賞。八大說石濤畫蘭,自成一家。張大千曾收藏石濤寫信請叔叔賜畫自己的住所「大滌堂」,云:

聞先生花甲七十四五,登山如飛,真神仙中人。濟將六十,諸事不堪。……濟幾次接先生手教,皆未得奉答,總因病苦,拙於酬應,不獨於先生一人前,四方皆知濟是此等病,真是笑話人。……向承所寄太大,屋小放不下。款求書大滌子大滌草堂,莫寫和尚,濟有冠有髮之人,向上一齊滌。

這信有兩個版本,一藏日本,恐是偽造。信中可知石濤屢接八大的書信,未覆的原因解釋是病苦,不善應酬云云,這是一面,另一面呢,他可是交遊廣闊,相識名流遍天下。這裡說「有冠有髮」,其時顯然已出僧入道。改號「大滌子」,或竟有清洗塵垢之意。當始於康熙35/36年,1696/1697年之間,其時年屆六十一、二歲(石濤的年紀、作品時期一直有不同的說法),住所於是叫「大滌堂」,堂而稱大,心理上的小也極有限,居然嫌長者八大之前寄送的畫太大,改要一幅小的,點明題款是「大滌字大滌草堂」。看來古怪,豈真有此理。這是想多要?又或者畫的是失水的魚,翻起白眼的鳥?總之,理由竟是大堂「放不下」,大而不合用的可也沒有送回的意思。

八大對這位小侄真的不壞,摒交絕遊,就是惦記著這小子;七十四五晚年,住在南昌城郊一所草房,名為「寤歌草」,沒有放大為「大寤歌草堂」,一直過著清貧的生活。三四十年前我到過他的故居「青雲譜」,曾做一文,收在《書面旅遊》,近三四年再去一次,已大加翻修擴建。這是我既尊敬又喜歡的大畫家,一生不改素志,而人畫合一。談石濤而拿他來比較,是這位石小侄,先後兩度奉召接清皇帝康熙的駕,一在南京,一在揚州;他一直出入文化大都會,而畫名日隆。帝駕豈是人人接得的,他也接得很得意。但他稍後再到北京,終究沒再蒙主寵召,才失望南返。不過留京數年,交結達官貴人,與輔國大將軍博爾都成為知交,朋友則四方八面。他認識的畫家固然不少,畫家也大多兼擅作詩,像梅清,文人則有錢謙益、屈大均、周亮工、寫《幽夢影》小品的張潮、曹雪芹的祖父曹寅,明末四公子之一的冒襄,還有那位孔子第六十四代孫也曾在孔廟接駕的孔尚任,都有詩畫記遊。八大這位大叔則遺世逃名,裝瘋扮啞,我們知道,「八大山人」的連綴署名,儼如「哭之、笑之」;另一署名「牛石慧」,草書連綴則彷彿是「生不拜君」,繪的魚鳥花木,蕭散,枯乾,情調是悲澀的,果爾是「筆墨無多淚點多」。

由此可見,改朝換代,前朝宗親的反應並非人盡相同。八大和石濤即是南北兩極。石濤豈無亡國之思,詩畫都有所反映,不多,也很隱晦。清人李驎的《大滌子傳》受他所託,也說到他留京期間,曾跑去天壽山禮拜明陵。又說他在南京時謁朱元璋的孝陵,還繪過一幅《孝陵梅花》。他畫竹,題跋云:「東坡畫竹不作節,此達觀之解。其實天下之不可廢者,無如節。」對極,只是畫竹有節,其人未必真有節。這方面,他跟八大的表現畢竟差遠了。當然,兩人的處境不同。明崇禎自殺後,南方先後繼起的四個朝廷,最先的福王最有認受性,總算半壁江山,然而一旦敗亡,則其他三王內訌,天下滔滔,石濤父朱亨嘉在廣西也混稱監國,結果權爭失敗,殺他的不是清人,而是唐王朱聿鍵。明亡時,石濤尚年稚,大概四五歲,八大則已十九歲,感受刻骨銘心;他有一只花押,似鶴,像龜,細看其實是「三月十九日」,即明亡之日。八大是真正徹底的遺民。

石濤父親被殺後,他由宦官救出(許多人認定是一直陪伴的師兄喝濤),因屬明室血脈,為免清洗,不得不披上袈裟。揚州十日、嘉定三屠,到了康熙一朝,已覺朦朧失憶。懷柔政策好像也日益見效。然而明室後裔始終是要窮究的,放過是假。

石濤學佛,老師是旅菴(號)本月(名),老師的老師是木陳(號)道忞(名),這兩位是佛學名家,留京時頗受順治皇帝的禮遇,尤其是木陳,名聲最高,之前其實反清。石濤是徒子徒孫,作詩諂諛說「兩代蒙恩」。他就是這麼一個矛盾的人物,不免緬懷前朝,卻又投靠新朝。不過他抱恨的,與其說是外族的政權,不如說是腐敗的南明。此外,他沒有獲得師祖同等的待遇,應感到不足,得以兩次接駕,大抵以為隆恩可以順延三代吧。事實上,石濤對佛學是「受」,不是「授」,這方面並沒有成就可言,他後來甚至動搖了對佛教的信仰。

他的自傳長詩《留題一枝下兼別南京諸友人》(《生平行》)中有句云:「三戰神機上法堂,幾遭毒手歸鞭驟。」上句是指登堂證道,非常嚴格,像某些博士論文口試;但下句則究何所指,隱晦莫名。他的遊歷甚廣,行縱不定。其中在松江的一段日子,各種傳記大多不提,提也很含糊,且不相容。李驎說他「又從武昌之越中,由越中之宣城」,沒有談及其間松江之行,或有不可告人之隱。

陶喻之《石濤與松江》(《至人無法──故宮上博珍藏八大石濤書畫精品展》澳門藝術博物館,2004年)一文有重大發現。他考查縣誌,原來康熙四年(1665),清廷宣佈明宗室改名易姓匿藏者皆可恢復舊籍,不再追究云云。前朝宗室稱慶不已。誰料到了翌年,一位匿藏為僧的皇室後人曝了光,即被松江官府以謀逆罪下獄,同時被抓凌遲處死者二十七人,斬首者七八十人,株連更達五六百人。這明顯是引蛇出洞。當年冬天,石濤即與喝濤隨老師旅庵離開松江,避到安徽宣城。

由此可知,石濤一生總在誠惶誠恐裡渡過,出家並不絕對安全,要麼像八大那樣,躲到老遠,還得應付江西窮鄉的土官土豪。要是想有一番作為,不甘百年孤寂,那麼靠攏名僧國師、攀附權貴高官,或竟是尋求一把保護傘。這,實不足為外人道。然則厚責他接駕,像一些評論者那樣,大可不必。無求備於一人,他的藝術成就,是不能否定的。他畢竟是藝術家,在一片仿古時勢,他老早就提出「我自用我法」。他還是回到自信的本行去。他的山水畫冊,奇峰搜盡,時見那麼一個持杖看山看水的人物,那是逸民,而不是遺民,兩者處世,有微妙之別。他晚年的《畫語錄》,很高妙,看來頗受老莊與禪理的啟發,是傳統畫論別樹一幟的傑作。他提出以自然為師,走自己的路,並歸宗「一畫」,以表現自然的千變萬化。至於他的黃山畫卷,這題材繪者不少,他是世上無匹。中國的山水畫,與西方的風景畫不同,那是獨立自足的審美經驗,含有更豐富的文化內涵,而石濤是一大家。

是否可以說,藝術自有超越現實政治,也超乎現世道德之境?石濤的矛盾、掙扎,是在故國與新朝、貴冑與平民、出世與入世之間,時清時濁,這反而成為張力。

2

回到石濤的繪畫《老樹空山一坐四十小劫》,這畫可見於《清湘書畫稿》,今藏臺北故宮。僧人在樹龕入定,據說來自慧持法師的神話,事見南宋普濟編的《五燈會元》卷六:

宋徽宗皇帝政和三年,嘉州巡捕官奏:

本部路傍有大古樹,因風摧折,中有一僧禪定,鬚髮被體,指爪繞身。帝降旨,令肩輿入京,命西天總持三藏以金磬出其定。

遂問:「何代僧?」

曰:「我乃東林遠法師之弟,名慧持,因遊峨嵋,入定於樹。遠法師無恙否?」

藏曰:「遠法師晉人也,化去七百年矣。」

持不復語。

藏問:「師既至此,欲歸何所?」

持曰:「陳留縣。」復入定。

帝制三偈,令繪像頒行。

慧持乃東晉人,其兄慧遠,大大有名,被尊為淨土宗初祖,主持廬山東林寺,組織蓮社,好事者傳他與陶淵明、道士陸靜修結為好友,三家信念不同,互相尊重,並不排他,傳為美談。桓玄掌權時,曾下令全國僧侶須向王者敬禮。慧遠是宗教領袖,寫信給桓玄,表示反對,宣稱僧人乃方外之賓,不應禮拜君主。桓玄接受,廢除了僧侶須禮拜王者的命令。慧遠寫的《沙門不敬王者論》五篇,是非常重要的宗教文獻,不知石濤讀過否,讀過,也只會深歎時移世易。慧持出家後一直追隨兄長,《高僧傳》載兩兄弟的傳記,說他聽到成都繁榮,有志前往傳教,又想看看峨嵋山,於是向兄長辭行。兩人的對話,很有意思:

遠:「人生愛聚,汝乃樂離,如何?」

持:「若滯情愛聚者,本不應出家;今既割欲求道,正以西方為期耳。」

於是泣別。北宋距東晉約七百年,巡捕居然看到久已圓寂的慧持在一棵古樹洞裡入定,樹不摧折,還不會現身。出定後,還反問哥哥可好。這當然是很魔幻。可因此成為畫家接旨的題材。《五燈會元》卷二十另記了一位禪師在廬山,於同安枯樹中,絕食清坐。

南宋時已有民間畫家運用這傳說繪畫,今存周季常和林庭珪合作的《五百羅漢圖》,其中就有羅漢在樹洞中打坐。兩人的畫,已大部份流落日本。明末佛像畫曾流行一時,其中丁雲鵬、吳彬、鄭重等人都是當時名家,也有羅漢在樹洞打坐之作。清周亮工評他們佛像的作品云:「畫家工佛像者,近當以丁南羽(雲鵬)、吳文中(彬)為第一,……若鄭千里(重)輩,一落筆便有匠氣,不足重也。」《書影擇錄》三位無論高下,可一般中國畫史都不載,他們畫的,是羅漢的類型畫,各種形態都有,在山林、石叢,在河邊,或者渡河。到了石濤接來這題材,丁雲鵬畫過十八羅漢,他則畫十六羅漢,而僧人老樹入定一幅,技巧無疑更圓熟,意味更多。他畫的也是僧人,卻是他自己。

石濤隸書紅字題云:老樹空山一坐四十小劫。

然後是小字:

時丙子長夏六月客松風堂,主人屬予弄墨為快。圖中之人可呼之為瞎尊者後身,否也?呵呵。

丙子為1696年,石濤時年六十一歲,寄住松風堂,為主人葛翁先生畫畫。說這是石濤的自畫像,實是畫壇共識。他的名號自以石濤最著名,其他如清湘、元濟、原濟、大滌子、苦瓜和尚,等等,因曾住南京一枝寺,作畫又自號枝下濟、枝下叟。還另有一個,做和尚的時候,自稱盲眼和尚:瞎尊者。這瞎尊者的稱號在許多畫作上都可見。這圖右邊題「清湘瞎尊者原濟」,李驎的《大滌子傳》和陳鼎的《瞎尊者傳》同樣提到石濤自號瞎尊者。這圖左邊則云:「……圖中之人可呼之為瞎尊者後身」。所以這是自畫像無疑。妙在稱為「後身」,當是想像許多許多年之後自己在樹中入定的樣子。

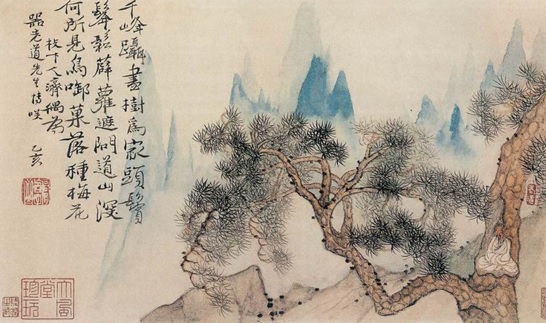

其實早一年1695,石濤已畫過一幅以樹洞為家的畫,題詩云「千峰躡盡樹為家,頭鬢髼鬆薜蘿遮。問道山深何所見,鳥銜果落種梅花。」僧人在左邊樹洞,全身,白袍,不過是遠景,形象小得多。背後是藍色的奇峰。

這一幅是近景,這位盲眼尊者坐在畫的正中,清癯,僧衣披垂,露出瘦削的肋骨,雙眼緊閉,含笑。他自稱「瞎尊」,看他之前養猴的一幅自畫像,本尊其實眉清目秀。論者這樣解釋:瞎者,失明也,這是失去明朝的寓意;而失明之人,豈有不想復明之理?呵呵,幸而這不是清人的解讀。前述他曾謁孝陵,《大滌子傳》這樣記他:

孤身至秦淮,養疾長干寺山上,危坐一龕,龕南向,自題曰:「壁立一枝。」金陵之人日造焉,皆閉目拒之。惟隱者張南村至,則出龕與之談,間並驢走鍾山,稽首於孝陵松樹下。

鍾山即紫金山,朱元璋的明孝陵在山下。這段記載,可補樹洞、閉目畫的緣由,而稽首孝陵松樹下,心思很明顯。這畫大約就繪於始於居住長干一枝寺的時候。入定的僧人固然矚目,但那老樹,其實也很離奇,老而未枯,粗枝大幹,虯曲,還有點點的生機。

大題云「一坐四十小劫」,劫,本是古印度的計算時間的單位,佛家轉用,分小劫、中劫、大劫三等,時間長而又長。一小劫等於1599萬8000年(巫鴻《時空中的美術》則說相當於16798000年);一中劫等於二十小劫;一大劫等於四中劫。這方面,不必深究。

我看了這畫,有一點感悟,於是寫了《樹洞》一詩:

樹洞

——詠石濤《老樹空山一坐四十小劫》你為什麼躲進樹洞裡?你為什麼躲進樹洞裡?

是繪畫山水

累了

抑或,為了避風避雨

避開流行的病毒?

你難道不怕蟲蛇鼠蟻

以為挨一段日子好歹

就適應了?

你是不想走出自己的畫外?

風又來了,雨又來了

我也不想走開

能否讓我也擠進來?

「開卷樂」兩位主持拈出這詩,囑我說說,時間匆促,我只能說一個大概,補充如上。我還提到躲進樹洞的人,避的是現實政治,並沒有放棄藝術的意思,「你是不想走出自己的畫外?」,我以為這一句最重要,不論環境怎樣,畫家不要離開繪畫,事實上,他就在自己的作品裡,是避亦不避。我相信文學藝術家應當如此,所以承接「我也不想走開」。至於有人說我也有避世之想,這種論定,是知其一不知其二,其二才是要領。