【我們走過軒尼詩道街頭】生死印記軒尼詩——記那次與小思同逛灣仔

每次走過灣仔的軒尼詩道,總會想起小思那次領我們一眾參與編纂她訪談錄《曲水回眸》的人員所作的灣仔散步。那時只覺得聽一位老灣仔,又是將「文學散步」考察方式從日本引入香港的先驅介紹灣仔,是十分難得的體驗,應該可從中聽到許多鮮為人知的掌故,可令自己對此區的尋常觀察穿透到歷史沉澱成的文化土層。他日無論是寫出來,還是說出來的內容,大概都會顯得更厚實可堪咀嚼。

一、小思逃避轟炸的生死印象

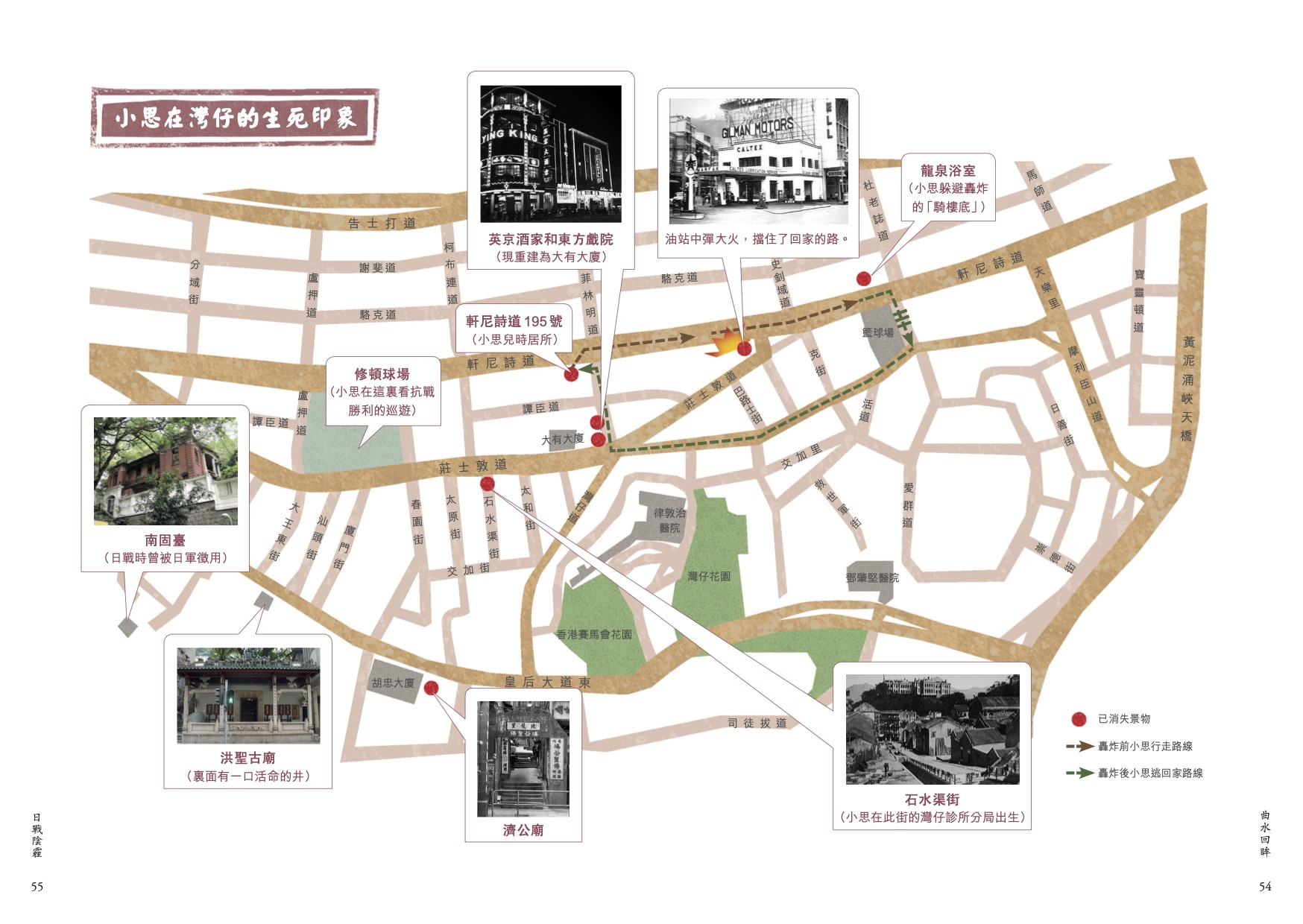

今次散步之所以集中在軒尼詩道乃由於小思是想讓我們了解她五歲遇上盟軍「大炸灣仔」時如何逃回家,以便繪製載入傳記中的逃生路線圖。整個行程僅僅是從軒尼詩道繞到上一層的灣仔道和莊士敦道,可說既没有難度又沒有遊客眼中的特色景點,即使放慢腳步,不出一小時便可走完,究竟有甚麼令我留下如此深刻的印象?(註1)

行程對於我們這些沒經歷過戰火的青年人來說,可能是輕鬆簡單的任務,但要經歷過戰火且擅長記住感覺的心靈(小思曾寫道她看自己的童年照,媽媽將手放在她手背教她安心的温暖感覺,她至今還記得)再次回想起生死懸於一線的經歷,雖然已相隔七十年,但相信也算不上是愉悅的經驗。小思憶述退回家後發覺鞋底黏住了血塊,之後還病了幾天。現在每次回想那次「散步」,我會更多思考在各段闡述之間的沉默的含義,彷彿這些沉默的隙縫還隱約滲透出煙硝,在我的腦中皴染出一幕幕廢墟的想像。蘇珊‧桑塔(Susan Sontag)在〈土星座下〉(“Under the Sign of Saturn”)這評論名篇中指班雅明將思想和經驗當作「廢墟」來處置,這樣便可發揮「將歷史融入場景」的效用,使原本通往「衰敗」只會越走越窄的時間甬道,反而因記憶中的「廢墟」而變闊,而之後「迷途經驗」所串連着的窮巷、迂迴小徑、分岔口等景象正好成為填補因空間化而拓闊了的記憶容量,這樣才能拖慢歷史甩棄細節猛衝向概念化定調的慣性。這大概就是為何班雅明在《柏林紀事》中指「迷失」其實需要反覆練習始能成就。所謂「練習」,大概是在「廢墟」的空間意識中收集歷史的碎片,將自己培養成舊物收藏家、鑑定家,這些角色在班雅明眼中都是「歷史守護者」,並得以「向後閱讀自己」 (Reading oneself backward)(註2)。 眾所周知,小思像班雅明一樣,是位收藏家,在《小意思》裏收錄了不少她收藏嗜好的故事。關於這點,稍後再補充,讓我們先回到軒尼詩街頭。

根據資料,那次「大炸灣仔」,死傷達四千人,軒尼詩道是小思童年故居所在,所以此街的「廢墟畫面」對她來說,有着相當深刻的震憾,大大深化了最後能夠回到家的慶幸,大概會成為日後熬過大大小小難關的鞭策和砥礪——這大概就是小思所云「懂得死亡」的其中一個含義。班雅明作為二戰時的猶太人,應該親身碰過廢墟景象。出生於戰後的我,雖然未必可從小思的憶述中開展出「廢墟想像」,但至少我會嘗試去想像鞋底沾上別人血塊的黏漿感覺,彷彿就牽連着他人跟生命訣別時的不捨,回家的步履就像是給忘川旁的蔓珠莎華的荊棘鈎扯着似的。如果連這樣的情景連成人也會感到驚愕,那麼這份沉重在幼弱的五歲小孩心中會倍大多少?

班雅明說「廢墟印象」會拓闊歷史流動的管道,但軒尼詩道在小思童年印象中已是相當「寬闊」,壓根底不需甚麼「廢墟印象」來拓闊已可望到「許多天空」。小思曾以一幀軒尼詩道的老照片印證自己記憶無誤,不然見年輕一代聽她「寬闊」之說時露出的狐疑表情,她也開始質疑自己的記憶。(註3)那幀老照片之所以顯出軒尼詩道之寬闊,乃由於它展現了軒尼詩道和莊士敦道兩條大道的夾角匯點——此兩條大道皆是1921至1929年的填海工程所造之地,後者是沿原來港灣的岸線而建,所以像弓身一樣彎曲,而前者則像弓弦一樣從海灣的一邊連到另一邊的直線,即是說軒尼詩道是拉直岸線的第一重直路,是令「灣仔」的「灣」逐漸消失的開端,也是人工建設不再跟大自然「轉彎抺角」的肇始。

那幀老照片是在電油站高處朝東拍攝的,小思憶述油站中彈,引發大火,煙霧濃罩,切斷了她回家的路,於是只好往東走,轉上通往上一層的灣仔道石階,也就是說老照片所拍的影像,正好是朝着當天小思躲避轟炸的方向。那通往灣仔道的石階就在克街的下一個街口,小籃球場旁邊。記得小思低頭走樓級時說:「只有這石階還在……」我繪製逃遁路線圖時,沒法交代當時人對那石階的感恩,也沒法烘染出家門前原本「寬闊」、「疏爽」的軒尼詩道,遽然變成火海迷宮的驚愕。我只能在油站位置,加一個火焰符號;我曾望着此符號出神 ——會否令整個轟炸變得太滑稽,削弱了它所能喚起「廢墟印象」的感染力?我甚至有想過要在地圖上加上有陳屍的街頭照片,記得小思在訪談裏提過有記者拍到大炸灣仔後,在莊士敦道離她爸爸「代書處」不遠的地方有罹難者的屍首。最後,我當然沒有這樣編排,不是因為相片版權的問題,而是由於這似乎是對死者的大不敬,更重要的是所謂「廢墟想像」應該不是重現廢墟的可怕,而是苦難意識常存於安穩中,教人因生活中能夠存留各種瑣屑而感恩、珍惜,並予以收藏,以便日後可逐點拼湊、重組散佚的歷史板塊。蘇珊‧桑塔指班雅明因逃亡和漂泊的緣故,所以他的收藏癖有「縮小化傾向」,以便攜帶。這是把小物從「原來的意義」中解放出來,因它既是完整面貌的展現,但過小的規格使之失去原來功能而變成了殘片,於是這些小物成了「沉思和冥想的對象」,讓人更能從宏觀的角度去設想物件的存在價值,並將個別物件的徵意漫衍成自己的故事。

1950年代軒尼詩道莊士敦道交叉,可看到頤園酒家。(圖片來源:WeShare網站「灣仔老照片」)

小思在〈玩具〉中便曾「示範」過「小人國」的想像:「它只存在我腦海裏:並不實存的小人國。那時候,我沒聽過小人國故事,只是不知何故生出這個奇怪想頭。家裏沒有人的時候多,孤單的孩子,藏坐在大籐椅裏,凝視着空蕩蕩的大廳,地上就浮現了街道、房子、車子和行人。它每次出現都同一形格,絕不因為幻想而變化。我可以說得出每條街道旁店鋪的樣子,也說得出每個行人的活動。我會讓街上有些事情『發生』,然後組成一個一個的古仔——大概我又在自說自話了。」(註4)小思的「玩意」看來相當「日常瑣屑」,相當「空間智能」,也相當「宏觀視角」—— 班雅明以「廢墟」和「跳蚤市場」來將自己的記憶「空間化」,而小思則是以「街景」(很可能就是她童年長居的軒尼詩道街頭)來拓闊自己的記憶。事實上我們走在灣仔街頭,小思不時告訴我們這店以前是甚麼甚麼,我就是走在自己長大的西環街頭,雖然同樣覺得面目全非,但卻沒法說出那裏以前是甚麼店。

不知道小思把玩她藏的「豆本書房」(多個微縮的書架拼在一起成為完備的書房,書架上的豆本書還可以抽出來打開,頁上確又真的印有內容供「掐讀」)時可有以宏觀的角度想像應該在此書房發生的故事?練就了「從小片作宏觀重組全貌」的能力後,大概也能像班雅明和小思那樣從其他「小物」中重塑社會宏觀的狀貌。除了縮小比例的「豆本書」,小思也鍾情收集食肆的名片、茶包袋、牙籤等等「小物」,而小思曾闡述收藏這些「小物」乃因「能從它們看到整個社會經濟狀況和時代變遷」。(註5)當然不知道小思這種「以小見大」的思考「玩」法是否源自「廢墟印象」,但可肯定的是小思的記憶空間正因生活瑣屑的拼湊、收集和賞玩而拓寬了,而這很可能就是她在「大炸灣仔」後,所謂「懂得死亡」的具體演繹。

何況小思的軒尼詩道本來就「寬闊」、「疏爽」,該還可容納許多記憶片段,不知這跟她近年着力推動「口述歷史研究」有沒有關連?小思在訪談錄中表示:她平時愛「行街」,她指這跟「散步」是不同的,前者是漫無目的,彷彿是在「收割」生活上有趣的瑣屑,是由外而內、由量變引發質變的過程;後者比較側重個人沉思,是由內而外的情感投射。而那次帶我們一眾後輩去走一趟半世紀以前的逃生路線,究竟算是「行街」還是「散步」?還是兩者交替着主宰談話的性質?可能「口述歷史」也是如此的混合模式,也不失是以收藏不同人的記憶片段來拓闊一處地方歷史空間的方法。

那幅逃生路線圖上的小焰圖案成了我收藏於心中的火頭,看起來雖然有點滑稽,就像班雅明所藏的克利的畫〈新天使〉(Angelus Novus)的笑面一樣,班雅明卻道這張卡通面容是背着災難的廢墟,迎着一股叫「進步」的風暴。路線圖畫好後,設計師提議我最好給它取個標題,我思考了幾天後,儘管將它名為「小思在灣仔的生死印象」。

二、南海十三郎流落街頭的生死印象

那次灣仔散步,除了自己躲避轟炸的經驗,我們還聽說了名宿流落街頭多年的生死傳奇。記得行經軒尼詩道168-170號的門牌時,小思停下來告訴我們一行人說當年南海十三郎就是睡在此門牌的樓梯底下。(註6)見我凝神往內望,彷彿欲搜尋南海十三郎存在的痕跡,小思温和地提醒:「原來大廈已拆卸,不過告訴你是這位置罷了。」聽見一位文士居然要如此落泊,心中總有說不出的疙瘩。與其說那是同情,我倒認為是自省。一般人很容易將才人落魄的景遇概括為「恃才傲物」的後果,並將注意力都押在「傲物」這個最易派生「是非閒話」的骨節眼上(用粵俚語來說就是所謂的「花生位」),但我卻想把反思焦點放在「恃才」的先設條件上:必須先肯定自己的才能始能「傲」得起來。那麼,究竟憑藉甚麼標準才能檢測出自己是否「有才」可恃?自己的眼角可將量度的標準推得多高?又自己的「低手」又能將之壓得多低?道德底線又該劃在「眼角」和「低手」之間的哪一個位置?根據江獻珠記述叔叔南海十三郎的生平時指他有過目不忘的本領,見他編寫劇本,揮灑自若,既不用查字典,亦不用翻韻書或甚麼人的作品參考,所有資料彷彿都藏在腦中似的。(註7)據江獻珠記述,其才除了源於自小博文強記的積累外,江太史宅第中濃厚粵劇文化更是重要的培養土——在杜國威所編劇作《南海十三郎》第二幕便記述江太史的第十至十二太,乃青樓出身,閒時便會一起看戲、唱戲,為少年的十三郎所喜參與的活動;而不許他參與看戲,甚至可作為節約他搗蛋的殺着。

小思在灣仔的生死印象。(鳴謝牛津大學出版社(中國)有限公司提供圖片)

江獻珠的《蘭齋舊事與南海十三郎》中有附錄十三郎的〈粵劇仍有前途〉的短文,對粵劇提出了四點倡議,其中首要為「不要離棄歷史精粹,反古趨今,卻把歷史適應現實社會需要的寫出來」。意思大概是強調不應遷就大眾口味而扭曲了粵劇的傳統神髓。江獻珠還如此闡述十三郎不容於世的原因:「光復後他回到香港再作馮婦。可惜所編劇本仍然不離殺敵,衞國保家,在昇平之世大談戰爭,殊不合時宜。」這是為自己才能訂定施展的原則,乃屬「守勢」,仍屬「恃才」的範疇,還未及「傲物」的程度,不然他也不會為「泛泛之交」也「解囊相助」以解其燃眉。(註8)這也許是秉承了其父江太史好結人緣的作風——不管是翰林墨客還是綠林彪漢,均會奉為座上客,用心款待。班雅明的「廢墟意識」並非甚麼高深的論點,只是很正路的推理:人見過災難的廢墟,自會懂得珍視平靜生活;人在平靜的生活裏,才會有餘裕賞玩體悟生活瑣屑。班雅明愛用「跳蚤市場」來闡述其生活哲學:每個人面對不同的事物,會有不同的情感投射,所以說一個人在時間線上僅只是一個人,是被歷史敍事者安置的小棋子;而在生活空間裏,一個人則可成為另一個人,表現出多種面向,才能宏觀地去把玩自己的藏品。(註9)要將記憶的狀態從「災後廢墟」過渡至「跳蚤市場」,說穿了,就是靠「鈍感力」來成就。據江獻珠所載南海十三郎抗戰時,曾參與組織「救亡粵劇團」,四處勞軍,並說那是他「光榮的日子」。(註10)後來他一直未能從抗戰的「廢墟印象」回到尋常生活的場景,一直堅持寫跟戰爭相關的題材,不知道是未能淡忘戰爭的傷害,還是在眷戀自己「被需要」的光榮?無論是哪項,都得靠「鈍感力」來撫慰,只是他未能用它來紓解繃緊了的神經,無法回到尋常生活中去。班雅明所謂的「練習迷失」,大概就是嘗試將注意力投射到生活的瑣屑,滋養情趣,藉此紓解緊張情緒。

南海十三郎後來流落軒尼詩街頭,據江獻珠所記,家人全不知情,他那段時間的景況,主要是從小思和蓬草兩人的文章得知。(註11)小思指他會不時發出「高昂定調」的叫喊,至於代表甚麼意思,或者表達了怎樣的情緒,只有他自己才知道,可能連他自己也不知道。小思記述那「高白的前額」曾經碰見他迎面走過來——這令我不禁想,一個曾經給轟炸震懾過的心靈跟另一個心繫戰事的心靈,就這樣在街頭擦身而過,彷彿甚麼也沒發生,但該已隱隱牽動了彼此的氣流,就像魯迅跟馮至偶遇,最後魯迅寫下了〈一覺〉這篇散文詩,成為《野草》壓卷之作,記述一覺以後,青年馮至捧着的《淺草》便成了《沉鐘》,前者正好拿來象徵小思的心境,即使在貧瘠的土壤中,也努力扎淺淺的根;後者則像南江十三郎的寫照,即使在和平日子中,內心還是反復地在敲着沉鐘。

至於蓬草的文章,則是記述在自己家開在軒尼詩道,名為「福安堂」的藥店中見到南海十三郎的經過。蓬草的爸爸為中醫師,有空便會跟南海十三郎「談文論藝」,還會請他一起在店內吃飯。蓬草說南海十三郎大概也意會到同桌人對他這位流浪漢的觀感,所以他會把筷頭倒轉才夾菜,蓬草寫道雖然她當時年紀小,但清楚記得他這一下把筷頭倒轉時,並不像瘋癲,而是帶着「一臉『有自知之明』的清醒」。杜國威編劇、古天農導演的《南海十三郎》舞台劇似乎較着重表現南海十三郎的傲氣,即使陷入瘋癲狀態亦然,似乎沒能表現出蓬草筆下那抹「有自知之明的清醒」。誠然,這樣的眼神,並不是喧囂的大舞台所能表現,舞台上要夠煽情和戲劇性,始能吸引注意。大概亦是這個原因編劇要杜撰南海十三郎是倒斃街頭,實情是他是病殁於青山醫院。江書亦是為了澄清這實情而加入「南海十三郎」部分。單看此舉,許多人都說江家跟杜國威反目了,但江獻珠在書中多次向杜國威致謝,說他編了一齣好戲,令人重新認識南海十三郎和江家的家族史,而劇團亦容許江書在公演的場外寄賣。我不知道怎樣才是觀眾所喜的戲劇性,但我想杜沒有按江家的要求,依事實修改結局,只因如果改掉,劇情便不能首尾呼應:戲劇採倒敍手法,開幕時已陷瘋癲的南海十三郎致電報案,說自己的鞋子被偷了,到場的警察於是問誰有嫌疑偷他的鞋子時,他說一隻給日本人偷了,一隻給英國人偷了。據江獻珠記述這段是真有其事,而結局「暴斃街頭」的情節,乃因編劇安排了開幕時的警察去處理南海十三郎的屍首,警察隊長叫人找一雙鞋給他穿,說看見他赤着腳怪不舒服。這個按語大概會令香港人帶着英國和日本發動戰爭的「廢墟印象」去思考自己的文化歸屬感:現在我們是否已找回合適舒適的鞋子?還是仍是赤足躑躅在街頭?每次走過軒尼詩道,我會想起這裏曾有過一抹瘋狂中的「自知自明」的清醒,那大概就是讓人從「廢墟印象」中解脫出來,找着適合自己文化身份的鞋子,大步走在充滿「日常瑣屑」的街頭上的睿智。正如南海十三郎在《心聲淚影‧寒江釣雪》收結中云:「人面不知何處去,綠波依舊向東流。」

三、新亞怪魚酒家塗畫的生死印象

戰後香港的經濟開始起飛,和平日子裏,民以食為天,所以酒樓 / 茶樓都是一座一座的冒現,單是灣仔便有雙喜(1949年)、龍鳳(1950年代改名為龍門),集中在軒尼詩道上的有英男茶樓、大三元酒家、萬有茶樓(後改名為龍圖和百樂門)、頤園酒家、還有太平館和新亞怪魚酒家,可說以不同的選項打造了一個消費迷宮,當然每個人選擇可能連繫着自己的故事。小思曾記述母親過世後,爸爸不再到英京酒家,只到頤園,顯然並非因那裏聞名的「太爺雞」。每個人通過自己的選擇會更清楚自己的喜好,不知不覺間強化了自身的主體性,這大概就是班雅明如何通過逛跳蚤市場來「練習迷失」。

在芸芸眾多的食肆中,新亞怪魚酒家的經營者,可說是當中最認真參與「迷失練習」的表表者。當中輻射出來的創意,可說是此食肆生命力的具體呈現。當香港人的生活水平不斷提高,對海鮮的消耗量也日漸增加。由於以往海水魚沒法在酒家活養,所以只能以雪藏方式運送儲存,但這樣會失其鮮味,有見及此,新亞酒家的老闆蘇良便將大幅店面闢作魚池,以科學方法活養深水海魚,讓食客可以自選實物,即點即撈即煮,吸引本地,甚至外地遊客光顧。(註12)這樣的創新陳設不獨刺激市民口腹之慾,也給藝術創作人帶來激盪。五十年代初畫家陳福善從澳門回到香港生活,把工作室設在新亞怪魚酒家附近,他在六十年代開始,以香港民生為系列創作的題材,只是他筆下並非以寫實的筆觸去捕捉日常民生狀貌。(註13)他會滲入畢加索立體主義的手法去描劃人物,又會用上像達達主義作品那樣大片對比鮮明的色塊,但卻會以中國傳統水墨皴染法,模糊色塊之間的界線,使兩個色區之間互有進退,更增觀賞的張力,使畫面更堪咀嚼。又會以疊影的手法,將一些尋常物跟其他畫面疊合,將物品單向的延伸意義化生成輻射性的象徵意藴——在〈奇異世界〉中,不同人的半身像會在山前面靠攏,但上方則飄浮着一條擬似鰻魚的怪魚。魚,彷彿成了從眾人昇華出來的自由游弋的渴望的象徵。

陳生前曾在香港辦過四十多次畫展,過身後,在國內和香港則都有舉辦他的回顧展,其中2018年於成都現代感強的知美術館舉辦的,名為《幻》。策展人于海寧在訪問中指陳畫中的「魚」意象乃啟發自「新亞怪魚酒家」,指陳出生於巴拿馬,又長期在香港生活,兩處都屬「港口文化」,所以對「魚」意象情有獨鍾,多用以表示「自由、逍遙的精神境界」。(註14)如果于的說法真確,那麼陳福善畫中的「怪魚」便是新亞怪魚酒家生命的延續。酒家以「怪魚」名之,真不知是由於店頭的魚缸內各種大海魚,還是由於正對着軒尼詩道跟店面一樣大的圍牆畫的一幅描劃深海情景的壁畫之故。畫面中有「潛水銅人」和「美人魚」和許多不同的魚,更有噱頭的是,為了不讓人看膩,店主每年都會將之塗掉重畫,但「潛水銅人」和「美人魚」會在不同的位置,成就新的構圖。情形有點像通勝中的「春牛圖」,每年新的構圖會成為街坊茶餘飯後熱烈猜度的焦點。

記得小思跟我們走在軒尼詩道時,來到現在恒生銀行大廈的地方,她說童年就住在對面195號,每年畫師動工重畫那幾天,她都會伏在窗前細看。如此看來,除了等下班的爸爸之外,此怪魚壁畫是小思的另一片重要窗景。意大利的馬市歐‧佩里柯利(Matteo Pericoli)邀請世界五十位不同地方的作家描寫最熟悉的窗景,他則負責將各地作者的窗景,以黑白勾線的鋼筆畫風附錄在文字的對頁,相當雅緻,他在書序中寫道:「一扇窗終究不僅僅是與外在世界接觸或分隔的界面,它也是一面鏡子,映照出我們向內的凝視,投射回到我們自身的生活。」(註15)真的不知道如果請小思同樣描劃一道觸發創意的窗景,她會選現在窗外的那棵近年開得出奇豔紅的木棉,還是當年的這幀年年更新的新亞怪魚?壁畫似乎不單是融入街道背景,成為助人集中的「白噪音」,更是一道重要的「歷史場景」,不知道小思在「玩街景」時,腦海中有沒有包括這幅壁畫,只可惜沒有照片留存下來可供描劃。只是經營上如此富創意的酒家竟然很早期便結業。它的消失彷彿也相當奇怪,當年如此特別的活養海魚的魚缸陳設和年年更新的壁畫,居然沒有甚麼留影。記得小思曾帶我參加一個老灣仔群組的聚會,席上有人展示一幅仿作的怪魚壁畫照片,從那羣老灣仔的驚喜,便知道原來真的相當難得。後來我在網上搜尋,真的找不着這家酒家的清晰照片。它的退場竟是如斯奇怪和神祕,可能街坊都視它為必然的存在,所以並沒有費神去記錄。

近日,小思在機緣巧合下,在1940年8月2日的《天光報》發現了一段文字〈講句閒話〉,當中無端將「八珍醬園」和「新亞怪魚酒家」拉在一起。小思於是詢問八珍後人伍淑梅小姐,才知悉原來其父伍偉森跟新亞店主蘇良是要好的朋友,原來「怪魚酒家」之名和海底壁畫均為伍氏獻的點子。(註16)看來「新亞怪魚酒家」雖結業多時,但它所代表的怪點子卻成了許多老灣仔心中帶一點點神祕的遺憾,成為永遠的「一時佳話」——不當供奉的傳奇,而是永遠的茶餘飯後,為人津道引來樂子、打開話題的「閒話」,將街坊的記憶拉回那戰後經濟方興、市民有餘裕在生活瑣屑上尋樂子的「一時」。

那次跟小思逛灣仔雖短,沒有涉及任何文學作品,卻以三段往事給我們展現了不一樣的軒尼詩道。我不會說是嚮往那「一時」,卻肯定令我更懂得品味香港的「今時」——看過沿着軒尼詩道的堵路示威,四處火光熊熊,心中升起的「廢墟想像」中猶帶着戰後轟炸的苦味,但我深信很快會接上「回甘」之味,並且漸漸散入生活尋常的角落,讓抵禦荒謬的槓桿找着合適的支點。

【我們走過軒尼詩道街頭】

活動由灣仔區議會贊助

主辦:香港文學館

協辦:灣仔區議會文化及康體事務委員會

1. 小思不止寫過一篇〈大炸灣仔〉,可見她對此事有相當深刻的印象。在《彤雲箋》(香港:華漢文化事業公司,1990)收入一篇,另外在《明報》的「一瞥心思」專欄,2014年6月29日也曾刊出一篇同題作品。兩篇內容的分別在於前者主要是記小思童年的回憶,後者則是小思看到Uwants網頁上的相片,嘗試結合客觀資料跟自己的記憶相互印證。許迪鏘所編,於2019年由三聯出版的《盧瑋鑾文編年選輯》中有收入前者,但沒有收入後者。收入文集中的那篇〈大炸灣仔〉有這樣的句子:「七歲的孩子,給嚇壞了,不言不食,病了好幾天才康復。我珍惜一切生命,因為七歲時就懂得死亡。」編年選輯的注和後期寫的那篇〈大炸灣仔〉都有記錄大轟炸發生於1945年1月21日,小思生於1939年6月,那麼當時小思應該只有「五歲」,而不是「七歲」。

2. 見蘇珊‧桑塔(Susan Sontag)的〈土星座下〉(“Under the Sign of Saturn”)這篇論班雅明(Walter Benjamin)思想模式的名篇發表後基本上成為論述班雅明作品的基調,此文收入其同名著作中。她在文中寫道:「班雅明常指出必須經過反復練習始能學會迷失,這是一種『在城市面前無能為力』的感覺(impotence before the city)……一次班雅明在巴黎杜瑪哥咖啡館等人時,畫了一張生活經歷的圖表,看上去就像一座迷宫,其中每一個重要的社會關係都是『一個通向迷津的入口』……所有這些隱喻常會出現在班雅明的作品中,如地圖、記憶、夢境、迷宮、拱廊、狹長的長街、寬廣無邊的遠景等,呈現出獨特的城市幻象和特別的生活狀態。班雅明曾如此寫道:『巴黎教會了我迷失的藝術。』(the art of straying)」……這樣一個世界的過去已變得過時,因而它的現在不斷產生着許多的古董,連帶產生了不少文物守護者、鑑賞家和收藏家(custodians, decoders, and collectors)。」

3. 見小思:〈軒尼詩道〉,小思、阿濃、鄧達智合著:《香港老照片(第二輯)》,香港:天地圖書有限公司,2001,頁27。

4. 見小思:《小意思》,香港:牛津大學出版社,2014,頁4-5。

5. 見小思、樊善標對談紀錄:〈收藏:小玩意裏的人生哲學〉,《小意思》,香港牛津大學出版社,2014,頁138。

6. 南海十三郎為江譽鏐(自稱江譽球)的藝名,別字江楓,亦有人簡稱江十三,乃三十年代名馳省港的天才編劇家,為江孔殷太史的十三子,故名「十三郎」,亦是《蘭齋雜事與南海十三郎》作者江獻珠的十三叔。南海十三郎的代表劇目有《心聲淚影》、《女兒香》、《梁紅玉》、《燕歸人未歸》、《梨香院》和《李香君》等。

7. 見江獻珠:《蘭齋舊事與南海十三郎》(紀念版),香港:萬里機構,2014年,頁185。

8. 見《蘭齋舊事與南海十三郎》,頁184。

9. 可參蘇珊‧桑塔:〈土星座下〉(“Under the Sign of Saturn”),原文為:time is the medium of constraint, inadequacy, repetition, mere fulfillment. In time, one is only what one is: what one has always been. In space, one can be another person.

10. 見《蘭齋舊事與南海十三郎》,頁185-186。

11. 蓬草寫南海十三郎的文章原載於1997年5月9日《星島日報》,而小思的文章原載於1997年5月28日《星島日報》,兩文後來都收入江獻珠的《蘭齋舊事與南海十三郎》中。

12. 見張茅:〈香港飲食半世紀〉,《大公網》,2017年3月19日:takungpao.com.hk/culture/text/2017/0319/67785.html 文中刊載了一則當年新亞怪魚酒家的報紙廣告:「香港開埠,歷百年,可記的事難盡述,最值得紀念者,為蘇良君創造科學養魚池於本港灣仔新亞酒家。從前未有人能養活鹹水海鮮,雖有名貴海產,但靠雪藏失真味,自蘇君發明此科學養魚池後,大洋海鮮得繁蓄,中外讚許,實可記之一頁也。」

13. 有關陳福善繪畫藝術的發展可參:文潔華:〈香港繪畫美學與文化身份的反思(1940-1980)〉,收入文思慧、梁美儀編:《思行交匯點——哲學在香港》,香港:青文書屋。頁205-237。

14. 見〈陳福善展覽《幻》於成都知美術館開幕,《每日頭條》,2018年10月4日:kknews.cc/zh-hk/culture/bgb3npm.html

15. 見馬帝歐‧佩里柯利(Matteo Pericoli)著,廖婉如譯:《窗:50位作家,50種觀點》(Windows on the World: Fifty Writers, Fifty Views),臺北:馬可孛羅文化出版,2015,頁17。

16. 見「灣仔群組」面書:https://m.facebook.com/groups/hkwanchai/permalink/10159004473442387/