【字遊行・俄羅斯】走出地下室手記

作家紀念館通常講究門面,幾乎想要多建一塊石墩將自己墊得更高,吸引遊人注意,惟恐他們不得其門而入。杜思妥也夫斯基紀念館淡黃色的木門卻半陷在聖彼得堡市繁盛的古勒智利里弄,遠看連通往大門的石階也隱密不見,兩邊的石牆倒像沙發的扶手,遊人想要過訪,似乎需要按著扶手跳進地洞。我由是想起《地下室手記》,憤世嫉俗的地下人寓居地窖,憎恨全人類,只想幻化成一隻臭蟲,卻又強迫自己投入社交圈子,把自己推向更屈辱的境地,歇斯底里的自虐狂鑽入牛角尖,闖進無人敢於踐踏的地段,然而他深思熟慮的自我分析,又讓我們明白到受苦可能是通往人性的路。今日我們到臨杜思妥也夫斯基紀念館,有如落日西沉的大門令我們感受到杜氏的謙卑,拾級而下推門而進,是否可以重溫杜氏迂迴曲折的心路歷程?

售票處旁邊的蠟像不是紀念杜氏,而是曾經為他打掃門前雪的門警,倒反映了杜氏禮讓於人的性格。就是不明白為甚麼門警身上的圍裙是白色?襯著他右手執的圓筒型掃帚,只令人想到污染。帽下的圓臉容光煥發,似乎有點美化,根據杜氏第二夫人回憶錄,門警獨眼,頭髮像美杜莎的髮絲般張牙舞爪,是蝨子橫行的所在。門警不是杜氏小說的常客,又會出其不意像鬼魅般出現,因為沒有盡忠職守,縱容罪惡在寓所出入平安,依然是住客選擇訴苦的對象,耳聽八方,可以喚出每一個住客的名字,寓所裡每一件私隱又逃不過他的嘴巴,想要家醜不出外揚,惟有籌措掩口費,難怪棕色制服下的蠟像顯得肚滿腸肥。

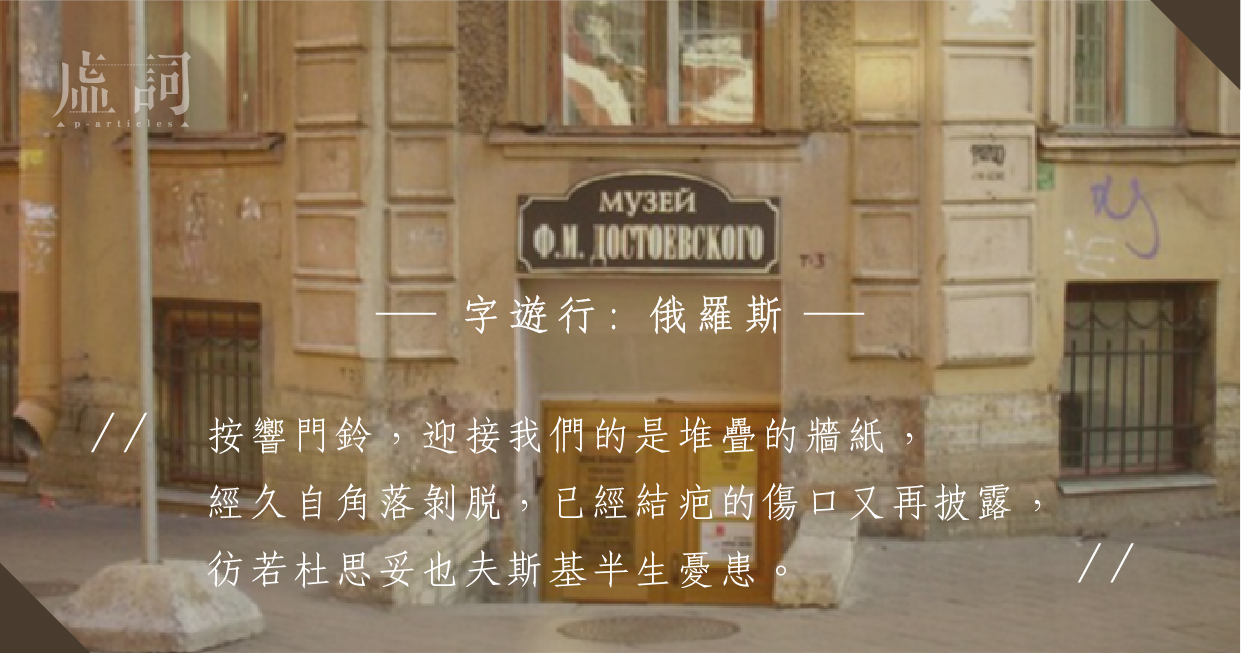

寓所在三樓,走出地下室需要攀登蟠龍似的樓梯蜿蜒而上,讓我想起杜氏命途多舛,他的前半生本來風平浪靜,因為結交朋黨,閱讀被禁文書,突被官兵拘捕,判處槍斃,子彈橫飛的一剎那,沙皇改變主意,判處充軍西伯利亞,五分鐘的轉折,生命彷彿從有限到無限,應該怎樣善用「永恆的時光」,成為杜氏後半生不斷思索的課題。按響門鈴,迎接我們的是堆疊的牆紙,經久自角落剝脫,已經結疤的傷口又再披露,彷若杜氏半生憂患。他承受祖蔭,除了服兵役,不用工作,可以專心著述,只是不擅理財,又沉迷賭博,生活經常拮据,儘管作品口碑載道,可是要向出版社預支稿費,賣掉版權。幸虧第二夫人安娜是名副其實的賢內助,加上兄長米凱爾推波助瀾,成立了「為其他城鎮的市民買賣書籍社」,自資出書。寓所的進口處展覽一個儲物室,於是我們知道杜氏在哪裡存放著述。接待室的圓桌上,玻璃罩著一頂黑色的軟氈帽原是杜氏所有,彷彿向遊人脫帽說聲早安,不再憂鬱。

入門第一間房就是育兒室,似乎是杜氏的巧安排,外出歸家,首要任務就是確保兒女健康,也難怪他緊張,活在醫學不昌明的十九世紀,傷風咳嗽也會致命。杜氏再婚後育有四兒女,長女索菲亞臨盤的一刻,杜氏腦癇症發作,未能及時請來接生婦,三個月後女嬰夭折。其後兒子阿遼沙又死於腦癇症。父愛矇上自咎的色彩,接近病態。在《卡拉馬佐夫兄弟們》可見一班,尾聲第三章,在伊留莎的殯葬,司涅基萊夫擁抱亡兒的屍體,愛憐地喚他生前的昵稱「小老頭」,不肯把伊留莎握過的白玫瑰交給妻子,還在墳地撒下麵包屑,好讓鴿子經常到訪,葬禮後又奔回墳地,回家後看到兒子遺留的靴子,一再痛哭流涕,看得人心酸。杜氏一家遷往古勒智利里弄,就是要逃避喪兒的傷心地。死者已矣,杜氏對生者特別珍惜,小心培育兩兒女,為他們誦讀俄國與歐洲大文豪的作品,普希金、果戈里、狄更斯、席勒、雨果、荷夫曼恆常是空氣中的訪客。幼時杜氏讀過《新舊約的一百零四個故事》,就用來做子女的聖經教材。杜氏喜愛兒童,固然因為部份來自他的血肉,也欣賞兒童天使般的性情,《白痴》裡被眾人揶揄利用的王子,就懷有孩提般的本性。

過了育兒室就是安娜.格利戈里耶夫娜的辦公室,一板之隔,無非讓母親與兒女有個好照應。入室就是一張大寫字桌,賬簿與筆擱在上面各就各位,反映安娜長袖善舞。杜氏去世後,安娜也曾伏案著述,追憶與杜氏的美滿年華。杜氏在生,她便全心全意侍候,兩人本是賓主關係,杜氏原來雇用安娜作抄寫員,想是為她對工作的熱忱動了真情,礙於年齡巨大差距,又不敢吐真言,轉彎抹角用小說的橋段作情探,試出安娜的真心,無驚無險高倨第二夫人。杜氏的前妻瑪莉亞德米特里耶芙娜性格反覆無常,常被杜氏用來做研究對象,觀察入微帶出角色的深度。情婦波林娜.蘇絲露花更是《白痴》女主角納斯塔西亞.菲利普波夫娜的藍本。杜氏卻從來沒有在小說裡打安娜的主意,「像個極大極大,站在高處的石像」。安娜樂得清靜,專心當他的秘書兼財政部長,兩人有固定的工作程序:杜氏的小說長篇累牘,大部頭細分為多個章節,先一晚已在腦中打好下一回的腹稿,次日下午向安娜口述,讓她筆錄,一覺醒來,安娜已經把文稿整理好,經杜氏修改潤飾,安娜再騰正一次,就可以送到報章連載。回到現實,杜氏只擅長揮霍豪賭,兄長米凱爾去世後,更堅持負擔他的債務,倍令家庭陷入絕境。安娜執掌財權,建議杜氏用自己的賭性作題材,兩人合作,在二十六天裡完成《賭徒》,只得五十六頁的中篇小說,倒幫忙杜氏驅除潛伏在心中的賭魔。

大部份作家有意借文字遁跡空門,總有煩惱事掀扯後腿。與安娜建立第二個家庭,或多或少是杜氏的負累。不說別的,作家需要寧靜時刻,屋裡終日有孩童走動,可以做成困擾。杜氏又喜愛在小說裡發表生命觀,一發不可收拾,吵鬧就像抽刀折斷他的文路。聽說杜氏常在深宵工作,到早上五、六時才上床就寢,想是更深家人靜,方便他編織哲思。飯廳倒是他與家人言和的地點,晚上六時,一家四口圍坐在長桌,一邊用膳一邊聽兒女說傻話。旁邊一個五斗櫃,擺放帶木塞的玻璃瓶、盛水果的碟、刻有杜氏姓名縮寫的銀匙、喚家僕的銀鈴,處處召來天倫的樂趣,如果觀眾還未會意,牆上懸掛一幅《最後的晚餐》算是點題。把每餐飯當作最後,相聚時就更為盡興。畫幅不是出自達文西手筆,杜氏購畫也不講究名氣,只靠眼緣。飯廳裡另外兩幅畫的畫師也不見經傳,只知道師承意大利雅格布巴薩諾的簡約田園畫派。倒留意到飯廳角落一個銀色的俄國式茶坎,金屬打造,用來煮水保暖,杜氏愛喝濃茶,而且喜歡親自烹調,夜裡文思遇阻,或是感覺困倦,躡手躡腳從書房出來沖一杯茶,又找回元氣。

最熱鬧是客廳,儘管沙發和橢圓形木桌都是仿製品,已足夠我們想像杜氏生前接待客人的情景。牆上懸掛一幅《花園裡的苦痛》,鏤述基督受難前夕在後花園與天父討價還價的心路歷程,正好反映杜氏對宗教反覆思量。杜氏原來是俄國的孟嘗君,來者不拒,雖則能力有限,依然嘗試解決人客的諸般難題,又好朗誦自己作品,經常把客廳裝扮成文藝沙龍。小說裡有很多眾口喧譁的場面,比較俄國的無神論與基督教、梵蒂岡的天主教、純良與罪愆、死刑、腦癇症、永生不朽…。相信都是從生活裡就地取材。《白痴》裡的人物彷彿突如其來被電光照明,散發超自然的光彩,就被政治評論家阿波羅邁科夫極力推崇。哲學家兼詩人弗拉基米爾.索洛維約夫更觸發杜氏在《卡拉馬佐夫兄弟們》的哲思。杜氏最崇拜的人物卻是普希金,客廳就供奉普希金的袖珍搪瓷肖像,儘管在歷史荒原上兩人是錯過了,杜氏對普希金的作品推崇備至。橢圓形木桌悄悄擺放一個菸草盒,可說是杜氏的罪與罰,杜氏患有肺氣腫,本來不宜吸菸,然而深夜寫作,他不自覺又一根接一根地吸食。菸草盒背面有他女兒的字跡:「一八八一年一月二十八日,今天爸爸死了。」簡單直接中寄託無限傷痛,菸草是罪魁,更狠狠記著這個被迫與親人永遠訣別的日子。

書房可說是杜氏心之所歸,一日裡蒐集人性種種,總需要一個分類整理的地方,紀念館裡的書房也不是原裝,根據照片重新構想。書桌上的筆是揮發文思的工具,紙箱旁邊一個錢包,是否暗示杜氏為一元數角折腰?他卻是一個不肯出賣靈性的人。藥包提醒我們,儘管杜氏在精神方面趨向完美,他依然是一個抱病的人。體力不支,背後倒有一張沙發床,供他隨時憩息。書桌旁一個袖珍聖像,顯示杜氏對東正教死心塌地。他最心儀卻是拉斐爾的《西斯廷聖母》,長久向親友吐露心頭所愛,一個壽辰終於包裝成他的生日禮物,現時還懸掛在沙發床對上的牆壁,不是原裝正版,揚手歡迎聖母下凡的教宗西斯篤一世,不敢逼視救世主的聖芭芭拉都被刪去,當然也沒有底下兩個昂首托腮的小天使,畫框所見,聖母的裙裾經風喚起,鼓脹得像一條船,她腦後的披風也揚起像帆,聖母抱著聖嬰,飄浮在人海間。雖然只是名畫的剪影,已經足夠杜氏久久仰臉沈思,如夢如幻。接近窗口,一張小桌擺放座鐘,長針短針指著杜氏斷氣的一刻,抱怨時間又奪走塵世一位挖掘人心的作家。

杜氏走出地下室,並沒有貪戀繁華,事實上他大半生顛沛流離,從沒有在一個固定的地方住滿四年,此志不渝還是追隨他的傢私,總是純樸古雅,彷彿堅持苦行僧的生活,不讓自己舒適而至浮誇。書房就是他思想的沙場,除了極親密的戰友,不許旁人騷擾,也不喜歡家人進來收拾,凌亂裡自有安排。在古勒智利里弄黯淡的油燈下,生命最後的光芒取名《有關普希金的演說》,與及歿後發佈在《作家日誌》的文稿。《卡拉馬佐夫兄弟們》更是扛鼎作品,據說只是他構想的巨著的第一部,要是他不吸菸……