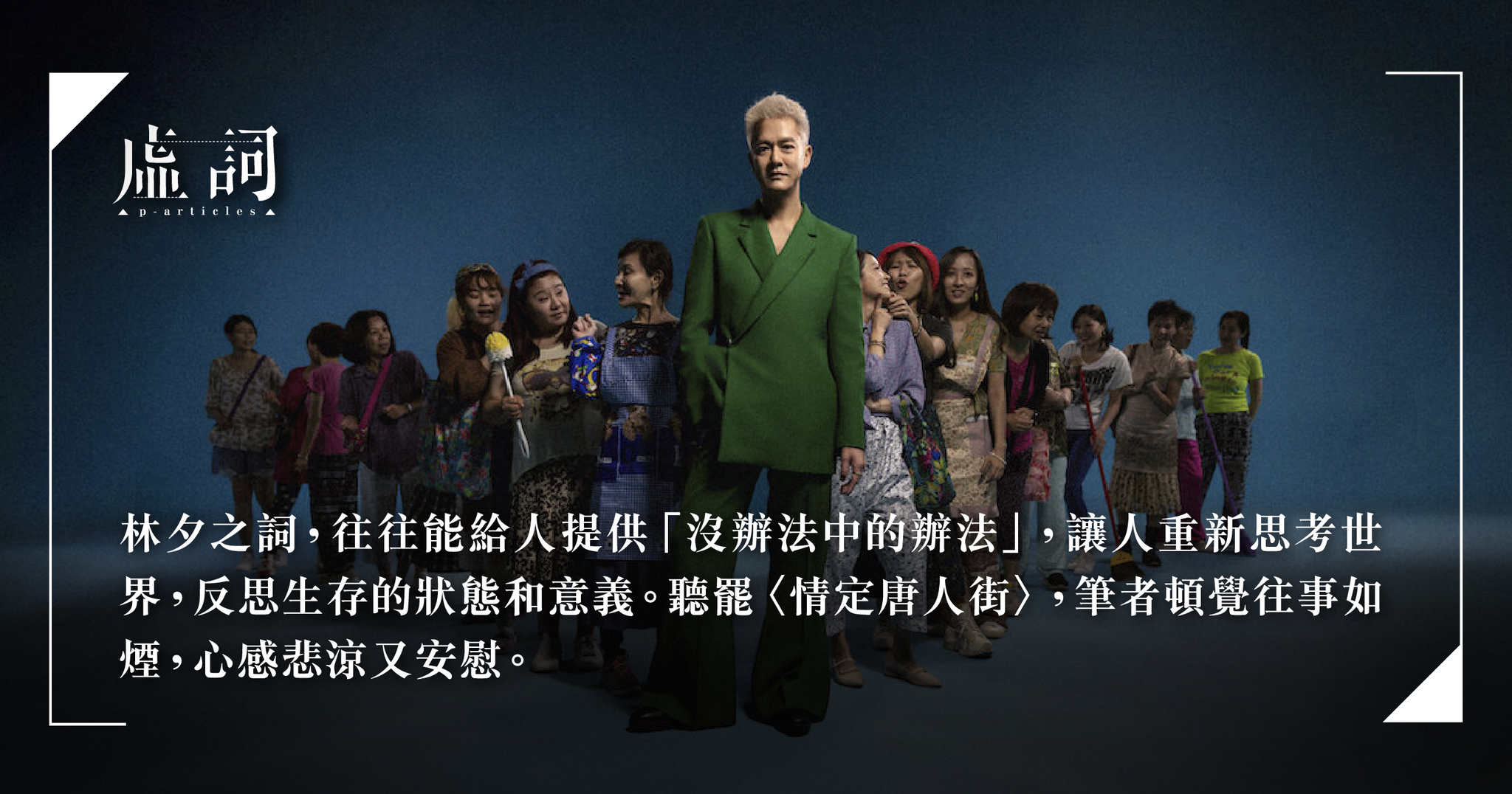

近年書寫移民的歌詞甚多,莫凱傑聽過林夕填詞的〈情定唐人街〉,頓覺往事如煙,心感悲涼又安慰。雖然「唐人街」是似樂實悲的虛幻國度,但若失散的人終在高於現實的地方再次連結,它大概已是那個最佳的心靈落腳點了。 (閱讀更多)

〈萬一你是個好人〉:從黑白的土、衛到「綠」

林家謙最近推出的新歌〈萬一你是個好人〉,封面上巨大的土星,讓四葉聯想到歌詞中的「我」,即是畫面上土星的本體,以「行星—衛星」來比喻人際關係,意思明白不過——衛星圍繞行星,軌跡穩定,保證了兩者之間的無形羈絆,同時永遠拒絕了有形的接觸。 (閱讀更多)

〈隱形遊樂場〉:彩色的時刻——滿洲里之象

聽張敬軒的新歌〈隱形遊樂場〉,四葉注意到歌詞出現三次故意的延宕或「猶豫」,認為這種「猶豫」不僅僅是停頓與時間上的延遲,並由此談及它們每次出現的理由與意義何在。 (閱讀更多)

為全港公園動手術——2004年對聯置換事件一瞥

千禧年時,佘汝豐老師在中文大學「詩選及習作」課上講過一則故事:他有次到九龍寨城公園遊覽,在某處觀讀鐫刻的文字。一位老翁走過來對他說:「文字都不對、都不對!」佘老師點了點頭。老翁見狀很欣喜,問道:「你也懂?你也知道文字不對?」佘老師微笑回答:「懂一丁點吧。」講到這裡,同學滿座粲然。由此可見,寨城公園落成初期新鐫的詩詞聯語出現問題,已有市民覺察。 (閱讀更多)

《Ecoutez-moi》——「對話節錄體」歌詞

有時喜歡聽舊歌,心態大抵和喜歡逛古著店的人一樣,透過曾經的流行,短暫地沉浸在已逝去的時光裡,就像是相隔著名為時間的磨砂玻璃,似有若無地觸碰已經錯過的,偶爾還會發現一些以前從未發現的小驚喜。今次發掘到的小驚喜,是收錄在何韻詩21年前出的專輯free{love}裡一首非主打 《Ecoutez-moi》,由英師傅作曲,黃偉文填詞。 (閱讀更多)