SEARCH RESULTS FOR "謊言"

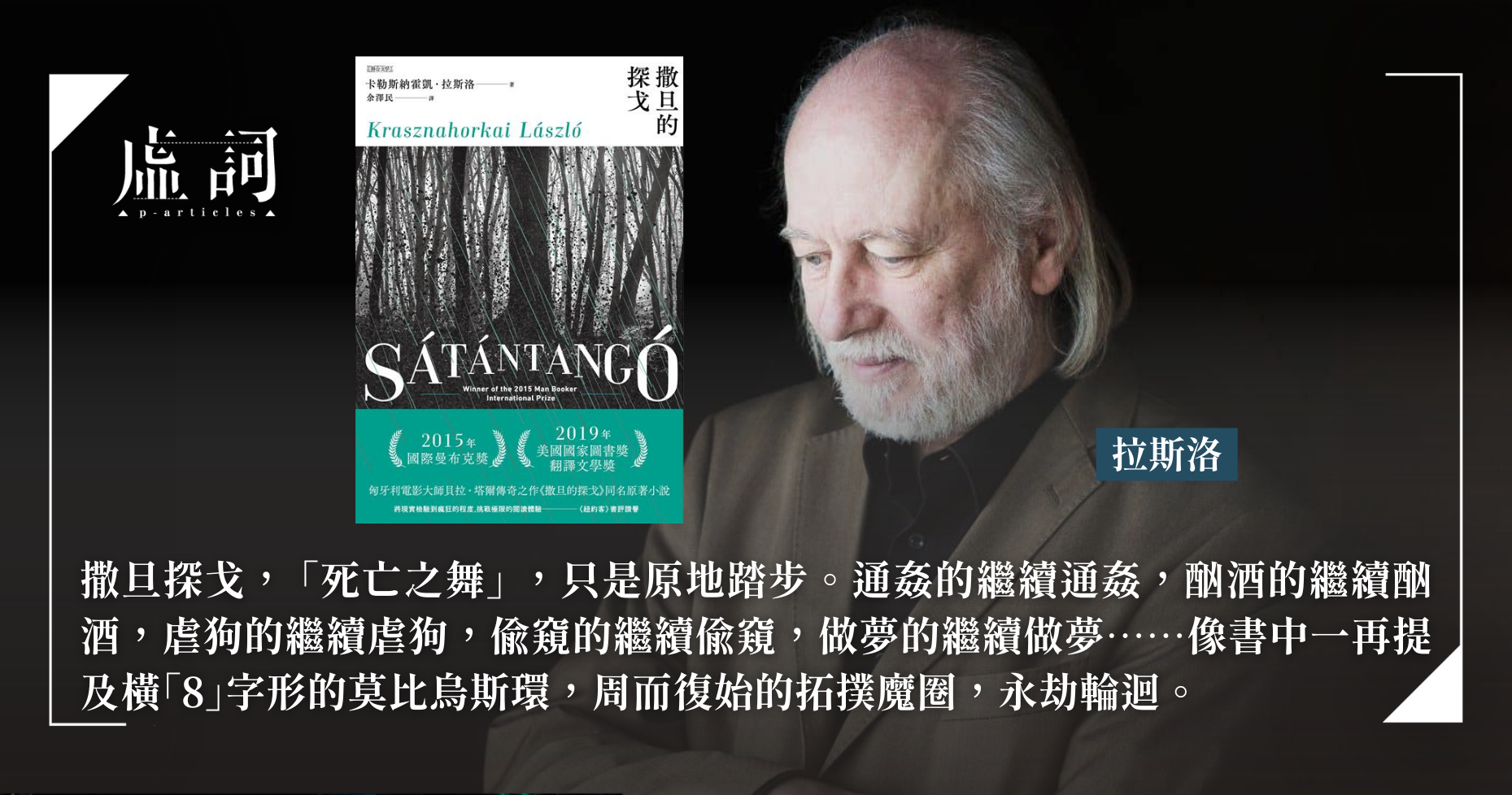

蜘蛛網之舞——火中虐讀《撒旦探⼽》

書評 | by 蔡元豐 | 2025-12-30

蔡元豐傳來今年諾貝爾文學獎得主克拉斯諾霍爾卡伊.拉斯洛的代表作《撒旦探戈》評論,指出該書以十二章節模擬探戈舞步,透過「前六章」推進情節與「後六章」逆向重述,構建出如莫比烏斯環般原地踏步、永劫輪迴的敘事迷宮。故事描繪了騙子操控愚民的荒誕行徑,營造出充滿廢墟感與反烏托邦色彩的末日景象,藉此諷刺威權謊言及人性的盲目希望。蔡元豐認為觀乎全書,與其說是「隱喻」,不如讀作連結歷史與當下的「換喻」,是一部結構錯綜、猶如蛛網般的「複雜文學」。

小刀

小說 | by 鍾粹 | 2025-11-01

鍾粹傳來小說,書寫「我」自四月起便處於枯竭期中,身心皆受困頓,寫不出一個字。一場來路不明的演唱會邀約,將「我」拉出封閉的日常。他帶著一束桔梗花,走進擁擠炙熱的 Live House,卻始終游離於狂熱的群眾之外。然而,演出正酣時,一句「有人帶刀!」的耳語劃破了音樂,恐慌如病毒般迅速擴散。真實與謊言的界線變得模糊,人群在猜忌與推擠中化為混亂的漩渦。

伊卡洛斯

小說 | by 黎喜 | 2025-10-15

黎喜傳來小說,講述蘇聯太空人塔季楊娜死後,國家將她塑造成為國捐軀的「鐵女人」。「我」作為她的愛人卻在回憶中拼湊出一個截然不同的形象:一個會為綽號大笑、渴望自由、與她夢想逃往加拿大的伴侶。當官方的宏大敘事掩蓋了私密的真相,「我」只能在孤獨中反思她們的過去、體制的謊言,以及塔季楊娜那趟飛向太陽的單程旅程。

【虛詞・那陣時不知道的滋味】草莓謊言

散文 | by 澪 | 2023-12-23

「謊言令人作嘔,但若然是草莓味的,甜蜜既精緻,那便另當別論。」在澪的童年,草莓屬矜貴水果,一盒草莓足夠買一大袋蘋果。她回憶起草莓之所以香甜,是母親為他汲去草莓酸味、擋下生活苦澀,使他得以大快朵頤。如今香甜漸去,卻又顯得滋味雋永,格外耐吃、回味。

《變鈦》:穿越一切暴力與謊言,抵達無條件的愛

影評 | by 吳騫桐 | 2022-04-26

沒有任何條件,究竟愛如何生成?吳騫桐去年聖誕夜看茱莉亞・杜康諾的《變鈦》,從電影感受到的不是恐怖,更是痛楚移植至體內後的激烈震盪。銀幕上襲來的變化幻覺,似乎暗示:「我」存有無限可能性。