SEARCH RESULTS FOR "曹疏影"

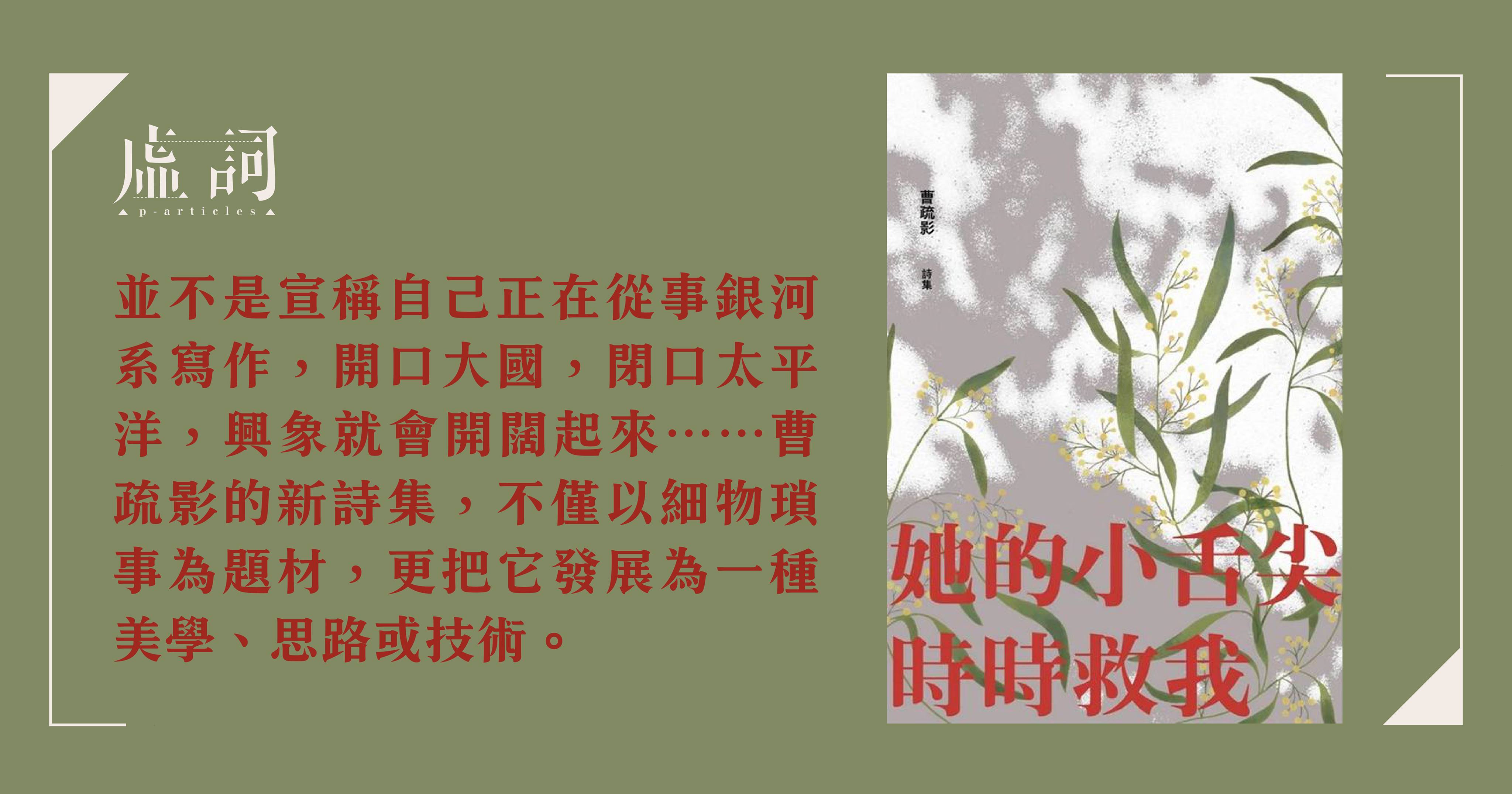

「詩同讀·風格」 海自暗光中顯現,幽禁於琥珀中的顏面 ——讀曹疏影〈fragile〉、〈淡金路〉

其他 | by 畢如意, 季展伊, 張雅婷, 現三, 不與易, 謝曉陽, 李曼旎, 歐陽咻, 嘻嘻, 意寒 | 2025-07-20

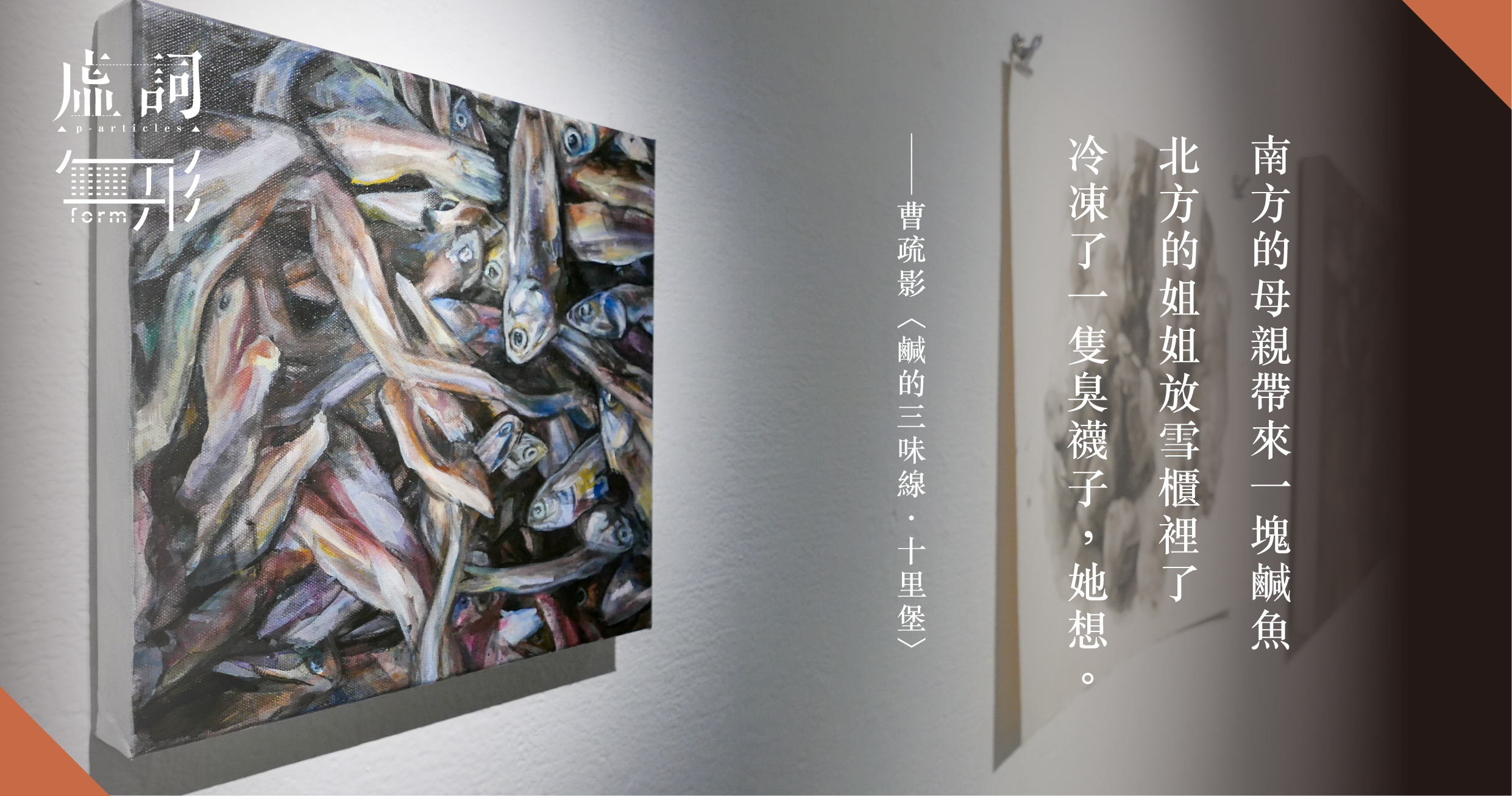

香港詩人曹疏影今年年初出版《石榴海難》詩集,畢如意與祝梨選取了集內〈fragile〉和〈淡金路〉兩首詩作,並邀請了香港詩人、旅居台灣的詩人和大陸的幾位詩人共讀。季展伊、張雅婷、現三、不與易聚焦於〈fragile〉一詩。季展伊從語言質地與意象迴環入手,探討新天使的逃逸傾向與自我裂變;張雅婷強調珍珠的轉喻美學,重複結構中脆弱態度的轉變;現三以蚌殼隱喻詩歌的開合,捕捉甜美與危險的交織;不與易則層析脆弱的五種狀態,語言延宕如珍珠餘韻。謝曉陽、李曼旎、歐陽咻、嘻嘻、意寒則集中詩作〈淡金路〉。謝曉陽結合實地體驗,描繪從喧囂到靜謐的轉渡,強調破碎信仰中的微光;李曼旎視之為逃逸之詩,探討集體經驗的逸出與自我見證;歐陽咻借奧登與勃魯蓋爾畫作,分析依卡洛斯在親密語境的存續;嘻嘻融入個人遊歷與歷史碎片,連結海上花瓣般的台灣意象;意寒則辨識三條線索,突出詩人重建希望的能力。

《方圓》「金閣寺.三島由紀夫」——編者話

其他 | by 方圓編輯部 | 2025-08-21

死亡從來不只是單純的自然事件。日本作家三島由紀夫的作品常出現對「美」的省悟。適逢三島由紀夫今年逝世五十四周年,今期《方圓》為「金閣寺.三島由紀夫」,探討美與死亡,箇中涉及的文學、政治和人格鑒賞。死亡導致孤離,又能打破個體孤獨的樊籬,我們又能否用心聆聽那些將逝未逝,若即若離的幽玄之音?

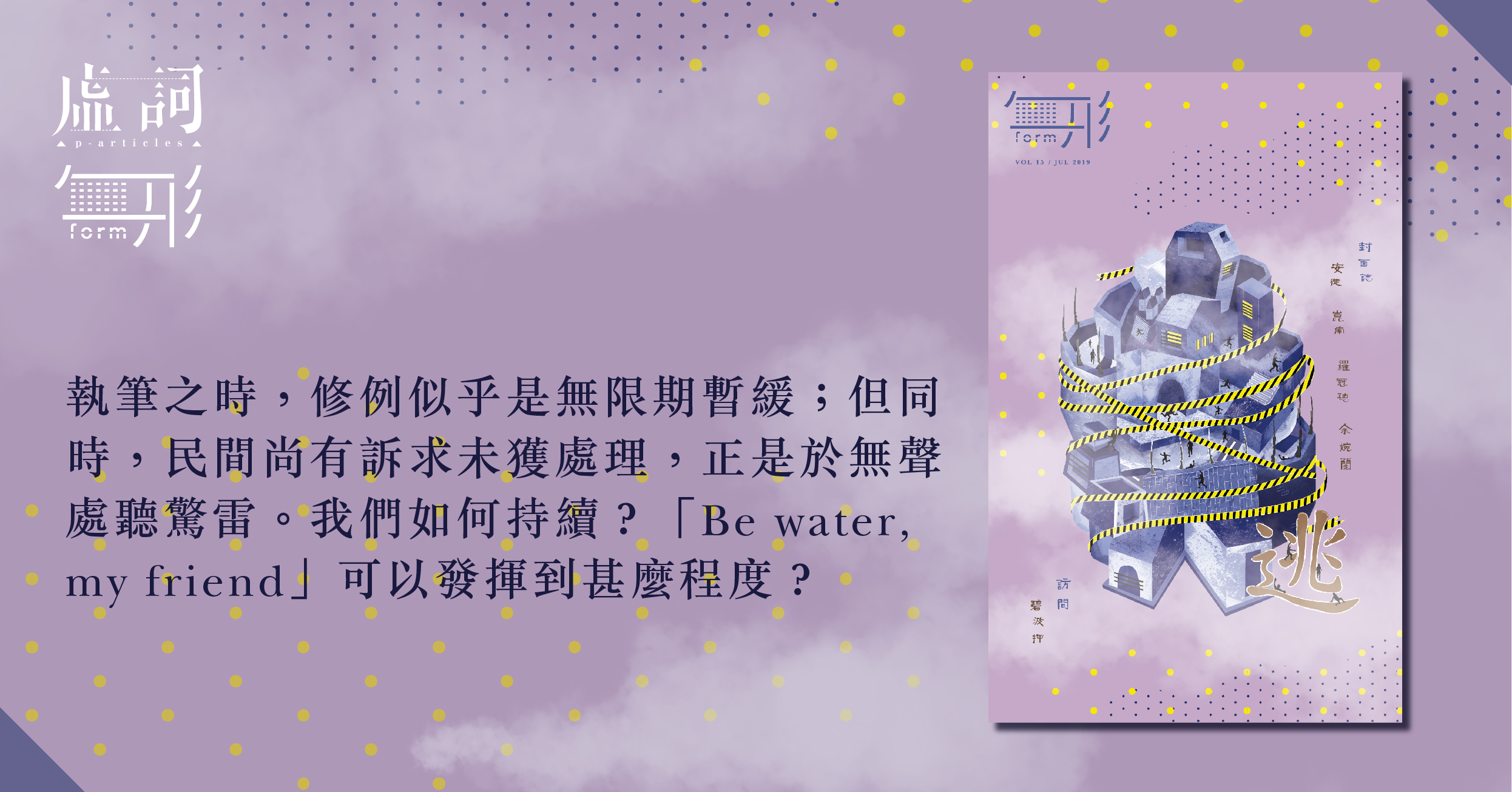

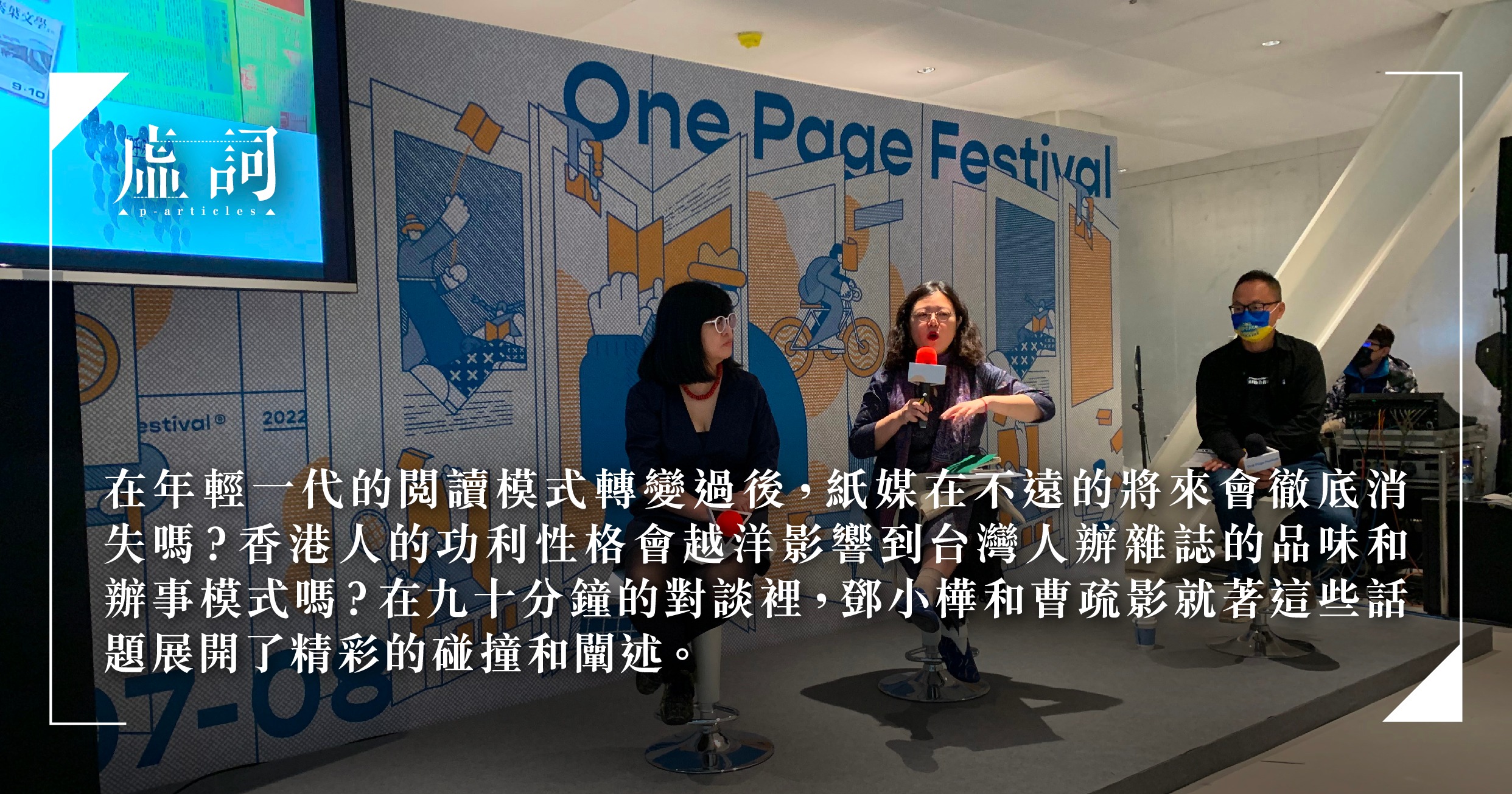

全網化閱讀習慣會讓紙本雜誌消失嗎?——曹疏影、鄧小樺《VERSE》雜誌節對談

報導 | by 沐羽 | 2022-05-25

在年輕一代的閱讀模式轉變過後,紙媒在不遠的將來會徹底消失嗎?香港人的功利性格會越洋影響到台灣人辦雜誌的品味和辦事模式嗎?在九十分鐘的對談裡,鄧小樺與曹疏影兩位資深媒體人,就著這些話題展開了精彩的碰撞和闡述,並談到線上化年代之中,分別對媒體將來發展的願景。

既然你吸引到一些斷枝的梅

詩歌 | by 曹疏影 | 2019-08-16

既然是虛空來臨 / 既然你無法再歌唱人類 / 既然在這無光無色裡 / 你甚至無法呼吸 / 既然你的同道都隱匿 / 而既然你無法再找到一個可以面對的「自己」……

八一一詩輯:所有光明射進我眼球

詩歌 | by 廖偉棠、曹疏影、淮遠、關天林 | 2021-10-05

8月11日,香港經歷了一個硝煙彌漫的星期日:示威者右眼中彈致盲,警察冒充示威者在人群內肆意毆打、抓捕,葵芳地鐵站裡無法散去的催淚眼,與太古地鐵站裡那一連串近距離掃射,讓每個仍抱有良知的人內心既痛苦又憤怒。詩人廖偉棠、曹疏影、淮遠、關天林紛紛用詩歌記錄這一切:「時間到了/ 所有光明射進我眼球 / 然後熄滅……」