SEARCH RESULTS FOR "民主"

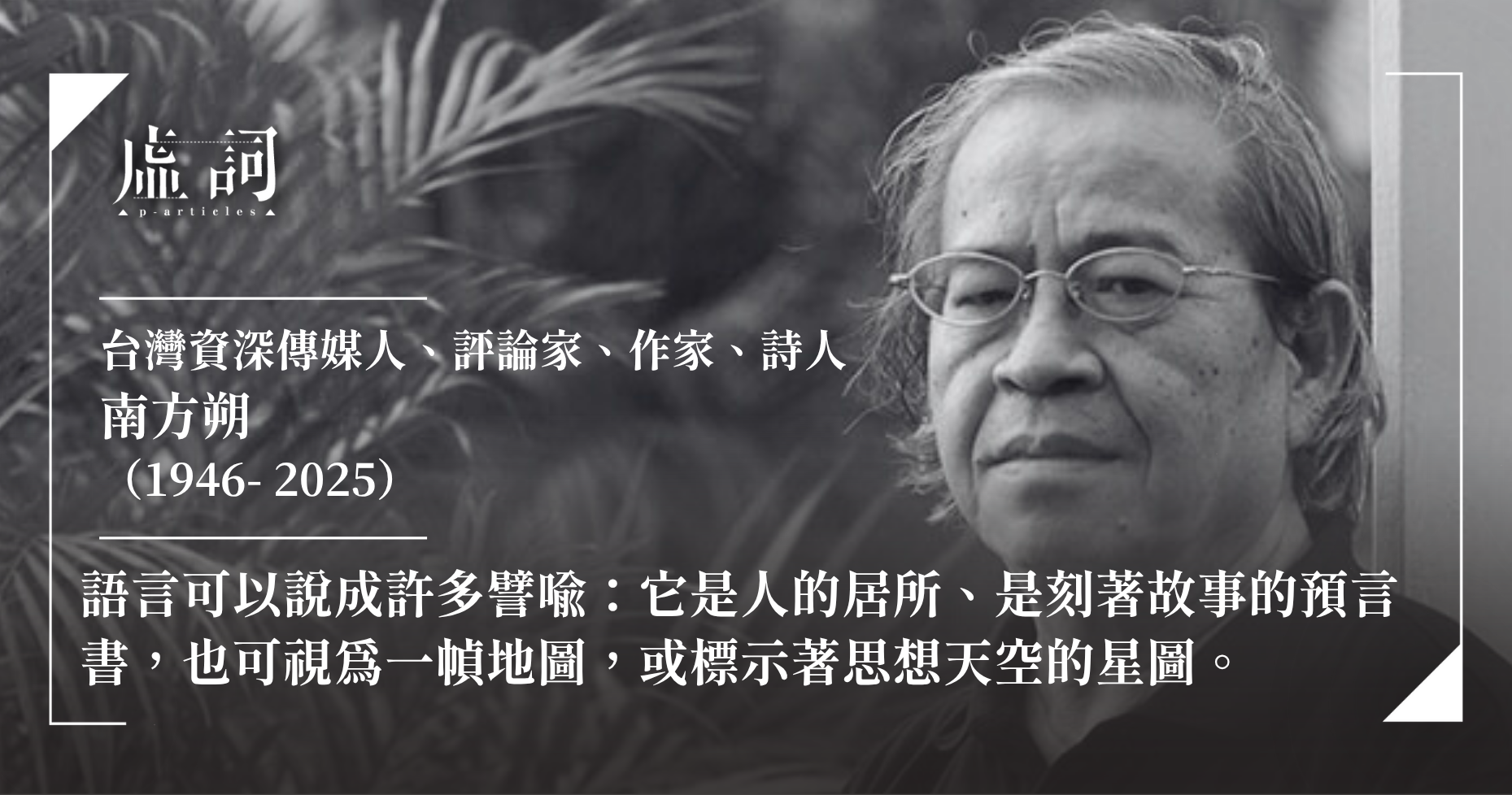

台灣資深傳媒人、評論家、作家、詩人南方朔離世,享壽78歲

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-13

南方朔,本名王杏慶,台灣著名評論、作家、評論家及詩人,於日前(9日)下午因逝世,享壽78歲。他生前關注時政,長期針砭時事,並參與創辦《新新聞》雜誌。南方朔出版過多部著作,包括《語言是我們的居所》、《在語言的天空下》、《世紀末抒情》、《有光的所在》以及《給自己一首詩》等,並榮獲台灣詩選年度詩獎與中華文藝獎章文學評論獎等殊榮。南方朔勤於閱讀、知識淵博,評論時引經據典,過去被不少傳媒人視為知識份子的典範,更被喻為是台灣最用功的「民間學者」。南方朔亦積極參與台灣民主化過程,以犀利文筆無懼權勢,揭露社會不公與政治腐敗,為民主自由發聲。2013年,他與導演柯一正、作家馮光遠等人發起「憲法133實踐聯盟」,推動罷免「曲從馬意、違反民意」的立法委員,致力推動台灣民主。

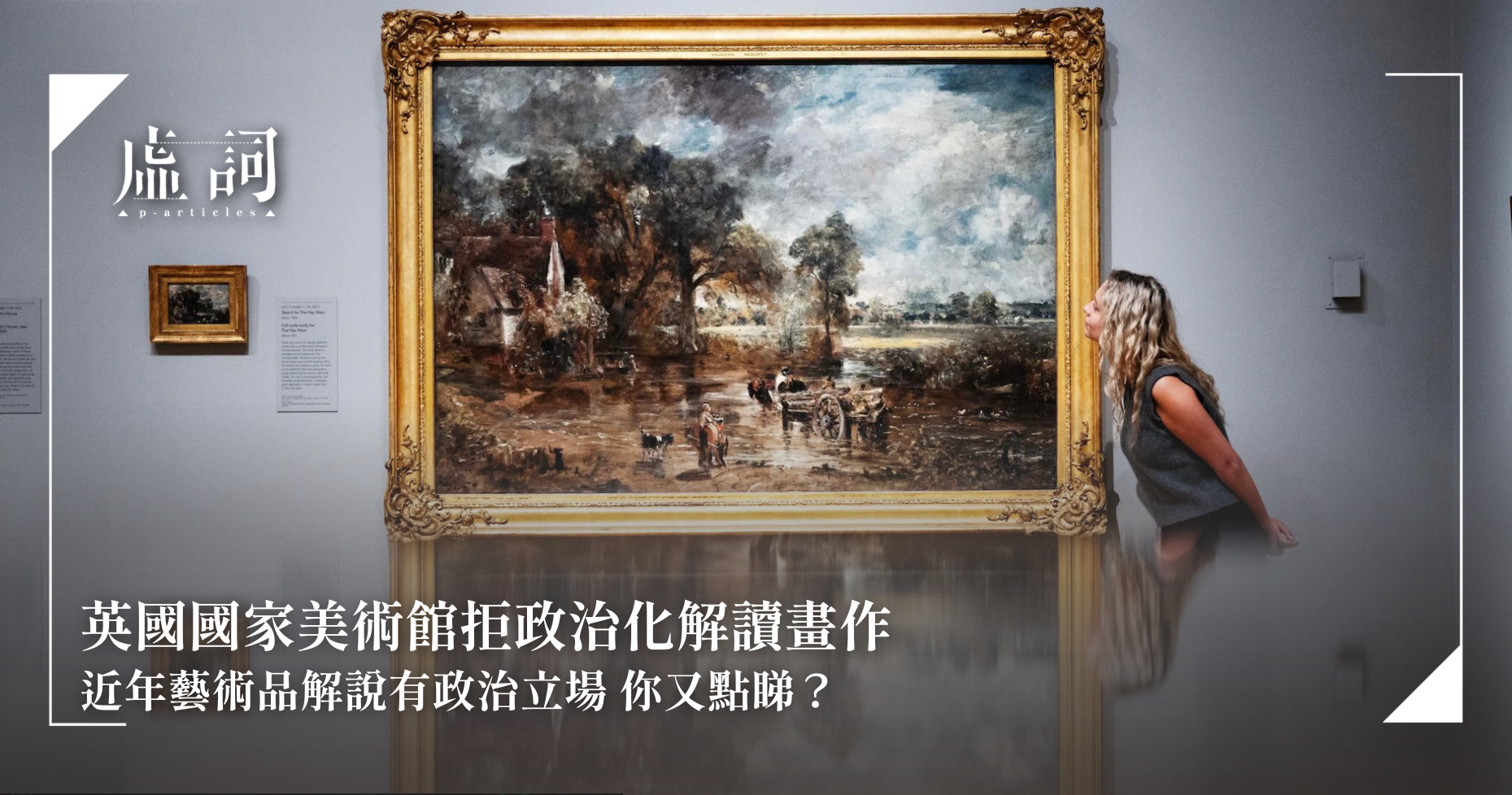

英國國家美術館拒政治化解讀畫作 近年藝術品解說有政治立場 你又點睇?

報導 | by 虛詞編輯部 | 2025-06-05

英國國家美術館(National Gallery)早前完成展品重整,沒有跟隨其他博物館的行為,拒絕在畫作解說中加入奴隸制度、殖民主義等歷史議題的字眼,強調這是為提升公眾的藝術欣賞體驗。館長Sir Gabriele Finaldi表示:「這是對館藏、畫家以及偉大歐洲傳統的一次慶祝。某程度上,這種做法略顯老派。」他強調,觀賞藝術應是一種審美體驗,雖然也具備教育與社會意義,但不應以政治為中心。

【新書】《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》導讀——民主文化的失語下,重探啟蒙人文精神的可能

書序 | by 黃哲翰 | 2025-04-14

近年「取消文化」浪潮直捲全球,猶利安・尼達諾姆林撰寫的《取消文化:從啟蒙的興起到網路公審,失控的言論自由如何成為當代民主與政治上的困境?》新書中則詳盡討論此議題。黃哲翰為此撰寫導讀,指出「取消文化」源於美國,旨在抵制歧視言論,但常因缺乏公開辯論而演變為教條化的社會懲罰。他認為作者尼達諾姆林從人文主義視角批判其去中心化審查傾向,強調啟蒙精神與公共辯論的重要性,認為民主社會應以此應對危機,而非依賴情緒驅動的抵制。

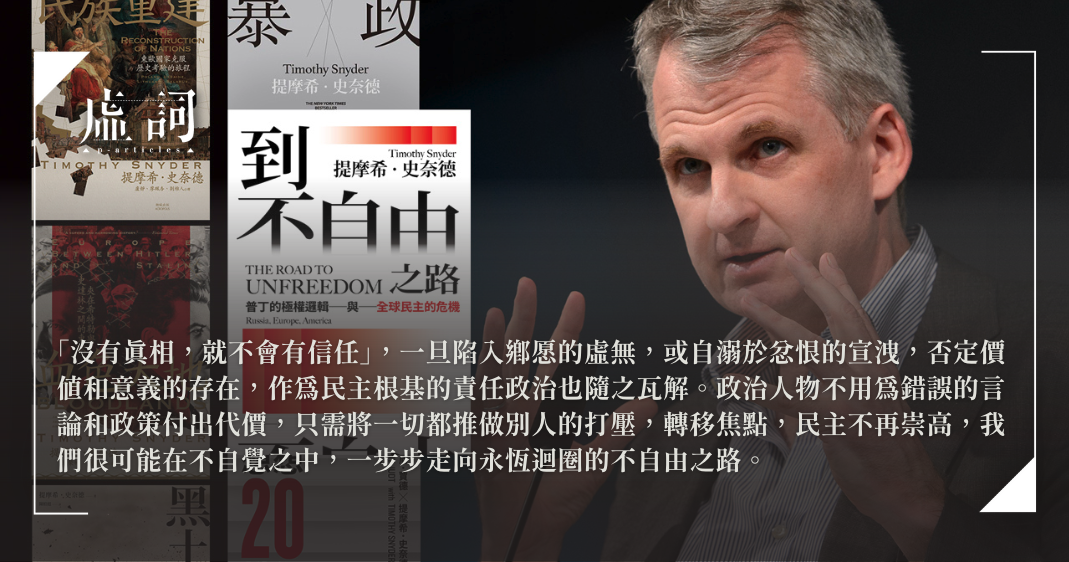

與史俱進的歷史學家:評提摩希.史奈德(Timothy Snyder)《到不自由之路》

書評 | by 翁稷安 | 2024-03-04

翁稷安讀提摩希.史奈德的新作《到不自由之路:普丁的極權邏輯與全球民主的危機》,總是忍不住想起昆德拉的「永劫回歸」。書中討論普丁如何打造俄羅斯的極權統制,進而影響世界的著作裡,史奈德從宏觀的視角提出兩個左右當代政治的虛構幻象:「線性必然政治」和「永恆迴圈政治」,來解釋民主在今日世界的挫敗。他認為前往不自由之路已然展開,需要每個人排除雜訊,謙卑而真誠的面對歷史,重新肯定真相的追尋和價值的建立,才有機會懸崖勒馬,替未來的人們在史冊上寫下美好的轉折。

著作對抗社會不公義 美國作家芭芭拉・艾倫瑞克離世:「老到可以死了,是一項成就」

報導 | by 虛詞編輯部 | 2022-09-07

曾以「臥底報導」深入美國低下階層,寫成著作《我在底層的生活》的作家芭芭拉・艾倫瑞克(Barbara Ehrenreich),日前因中風離世,享年81歲。擅於批判思考的她,筆觸辛辣而幽默,歷年著作的主題相當廣泛,遍及婦女權利與社會不公等議題,勇於為那些被忽視的群體發聲。

【已讀不回#60】MK老師 X 鄧小樺:講哲學,你死唔死:柏拉圖《蘇格拉底之死》

已讀不回 | by 無定向會客室 | 2021-08-20

柏拉圖為他老師而寫的《蘇格拉底之死》,紀錄了蘇格拉底為哲學而死的故事。面對不義的政治審訊,蘇格拉底非但沒有委曲求存,甚至有多次逃過死劫的機會,他都沒有逃避而選擇堅持提問。今集《蘇格拉底之死》堪稱已讀不回史上最大規模製作,且看MK老師如何與鄧小樺擦出火花!