SEARCH RESULTS FOR "冷戰"

文學即是抵抗:冷戰與二戰、《維爾紐斯撲克》到《西伯利亞俳句》

歷史 | by 趙恩潔 | 2025-09-11

立陶宛能夠在面對強權時有著不退縮的骨氣,或許來自他們經歷過二戰及冷戰期間的歷史,而從其文學作品中亦可昭見。趙恩潔指出Ričardas Gavelis的《維爾紐斯撲克》中,以迷離破碎的敘事,揭示蘇聯統治下人性的猜忌與自我審查;Jurga Vilė和Lina Itagaki的圖像小說《西伯利亞俳句》透過孩童的純真視角,呈現流放悲劇中的童真與希望。儘管兩部作品風格迥異,卻展現出立陶宛人以文學作為抵抗歷史的壓迫,在集體創傷中注入人性光芒與樂觀,重新詮釋歷史傷痕。

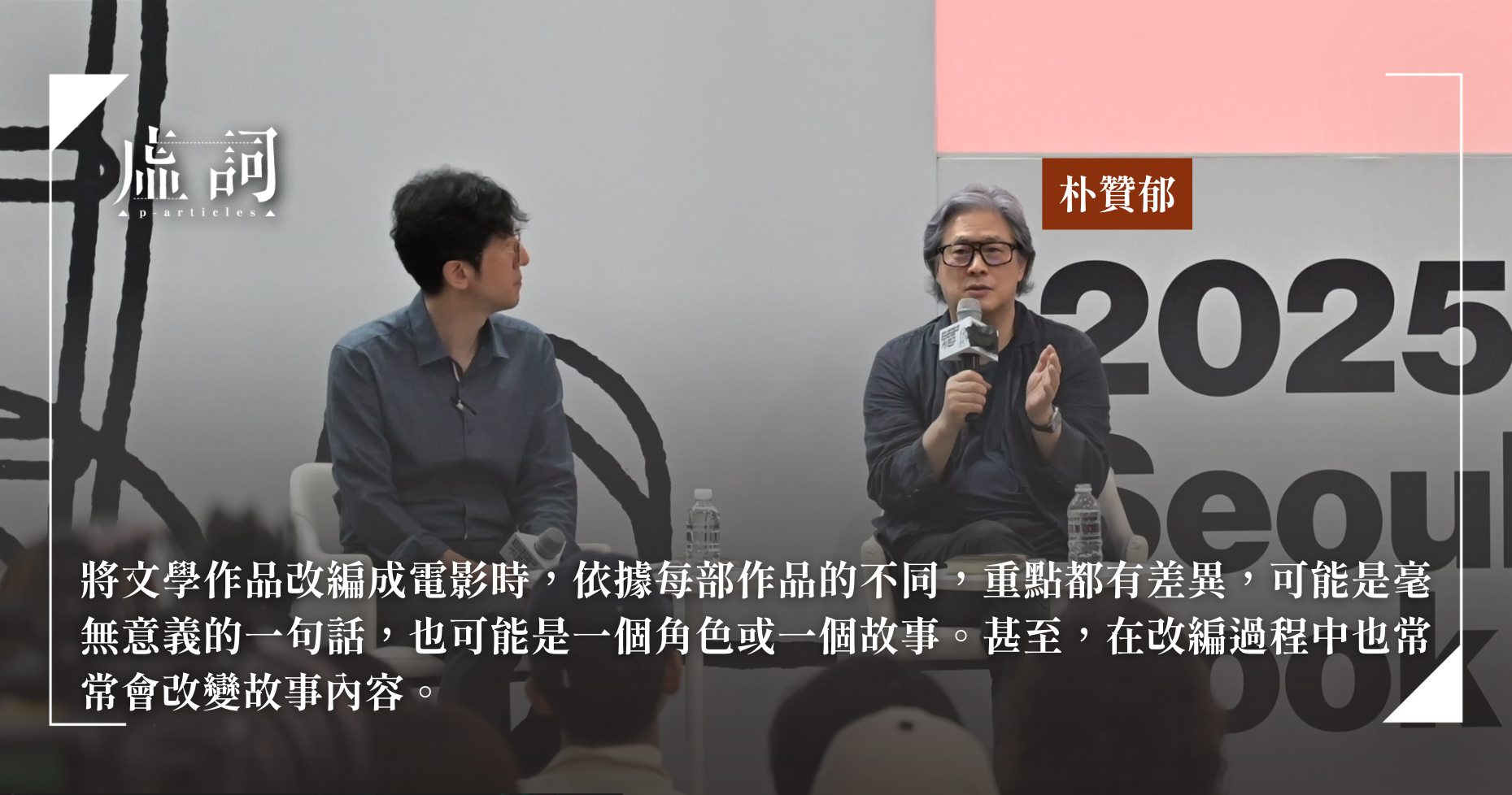

康城最佳導演朴贊郁現身書展:我想拍韓江的《少年來了》

報導 | by 阿潑 | 2025-08-25

韓國名導朴贊郁曾言自己看書的時間比看電影還多,於6月時出席首爾國際書展,享閱讀和文學對其電影創作的影響。他表示,從改編處女作《JSA安全地帶》到正在進行後製的新作《無可奈何》,許多作品都取材自文學。朴贊郁將改編原作比喻成一場有計畫的旅行,原作就像是提前預訂好的飯店,給人安全感,但最後拍出的作品,卻常常與預期不同。他特別推崇約翰·勒卡雷、左拉等作家,韓國文學如韓江《少年來了》更令他讚嘆不已。

來吧,來認識「周遭」: 牛津非常短講套書《二十一世紀的環境課》

書序 | by 洪廣冀 | 2025-07-14

洪廣冀為牛津非常短講套書《21世紀的環境課》撰寫總引言,認為書作以簡潔而深入的方式,探討環境的多面向議題,從自然生態到人類文明,揭示「環境」從背景概念演變為與生命緊密相連的「周遭」的歷史脈絡。不僅提供入門知識,書作更能啟發讀者反思環境與人類的共生關係,思考如何面對當代環境挑戰,珍惜與其相依的親密聯繫。