女性主義的啟蒙是書本?

時評 | by 青心 | 2026-01-08

青心早前在社交媒體看到一篇有關女性主義的討論帖文,對於內文「大部分女性的啟蒙並非源自西蒙·波娃等經典感到震驚」。青心認為此觀點荒謬且離地,指出女性主義的覺醒往往並非來自艱澀的書本理論,而是源於充滿荊棘的日常生活。書本固然能系統化地梳理概念,但女性切身感受到的恐懼、不公與互助,才是最強而有力的啟蒙。倘若奉書本知識為圭臬卻漠視現實困境,只為本末倒置,更是一種忽視真實苦難的傲慢特權。 (閱讀更多)

2025香港電影現象回顧:失敗老豆與下一代轉型之難

時評 | by 李照興 | 2025-12-24

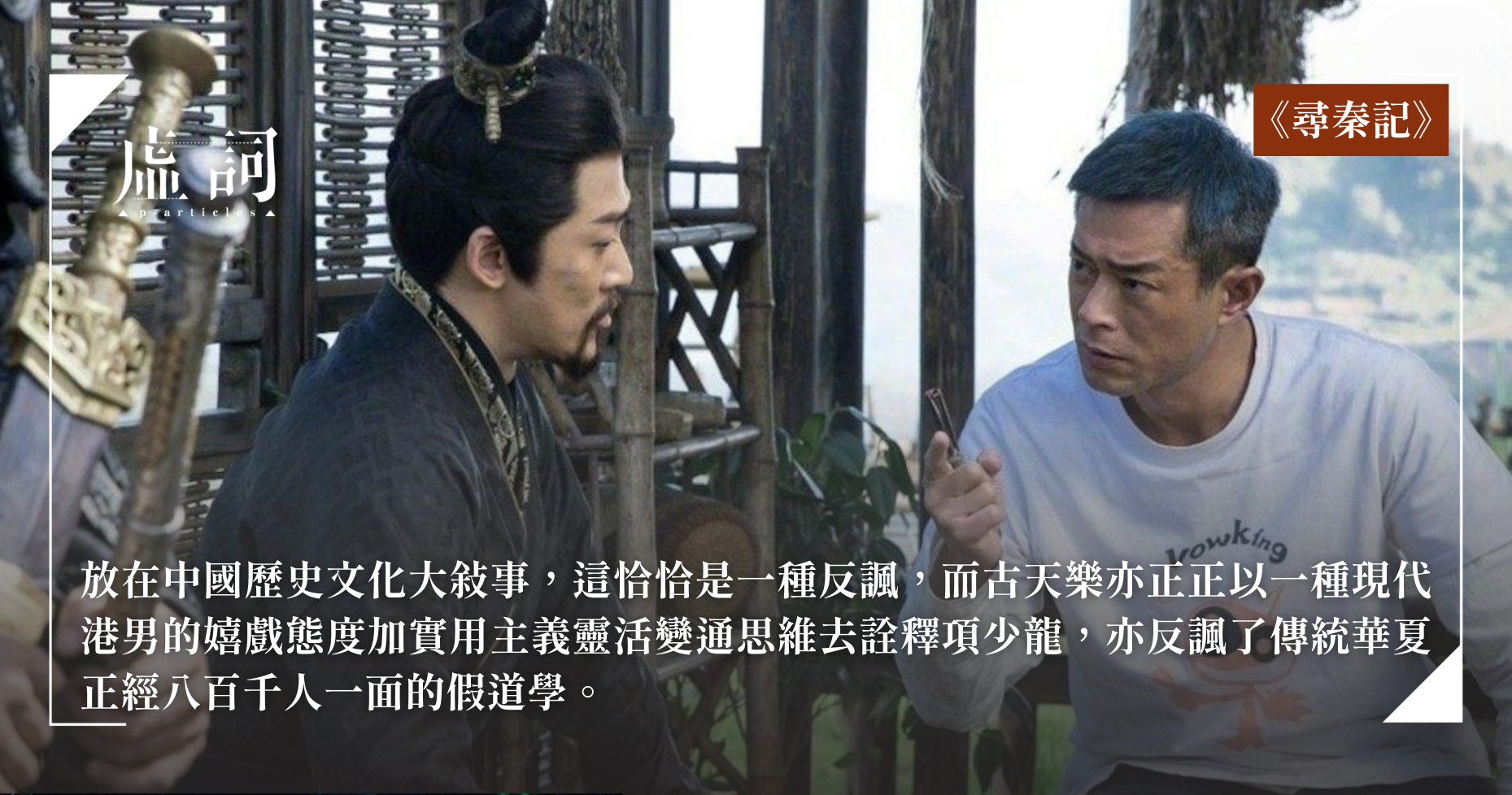

2025年即將完結,李照興藉此機會回顧2025年香港電影,表示今年影壇湧現大量「解凍」之作,如《風林火山》、《阿龍》及《尋秦記》等塵封多時的作品相繼公映,形成獨特的「前2020」時空對照。李照興指出銀幕上充斥著失職父親與無力接班的斷層焦慮,唯獨《捕風追影》在商業與傳承間取得平衡,《世外》則將議題昇華至輪迴救贖。演員方面呈現「群爸較勁」之勢,女性角色發揮空間則相對受限,並簡評陳可辛新作《醬園弄》及紀錄片《毛家》,為全年港產片的大勢作結。 (閱讀更多)

「愛的政治」分享會隨想,兼論「人情味」的情感政治

時評 | by 梁明暉 | 2025-11-05

郭婷教授早前出版了新書《宗教、世俗主義和愛作為政治話語在現代中國》 舉辦了分享會,分享不同時期政權如何以「愛」為名進行情緒勒索,使政治宗教化,要求民眾盲目服從。梁明暉聽後繼而思考香港情感政治,指出「人情味」常為剝削借口,用以指責追求公道的個體缺乏人性。此源自結構性剝削的自覺,透過補償機制合理化不公。梁明暉認為若「人情味」作為意識形態,只會喪失對他人的真實尊重與理解。 (閱讀更多)

【2025諾貝爾文學獎】卡勒斯納霍爾凱·拉斯洛的末日世界

匈牙利小說家、劇作家拉斯洛獲2025諾貝爾文學獎後,廖偉棠認為拉斯洛為繼略薩之後久違的「文豪級」大師,亦是「卡夫卡的最佳繼承者」,其獲獎實至名歸。廖偉棠指出,拉斯洛的作品以「卡夫卡式」的荒誕、黑色幽默與末日景象,呈現本世紀的歐洲精神危機。其中《仁慈的關係》探討二戰集中營記憶與人性麻木;《反抗的憂鬱》則刻畫崩潰邊緣的社會與庸眾狂歡。拉斯洛視苦澀為靈感來源,預言黑暗時代需更多力量,其作品戳破文明僞善,提供反人類視角的贖罪機會。 (閱讀更多)